又到一年春节时,现在的日子真是过得快,不知不觉我就是吃64岁饭的人了。记得小时侯,住在长顺中街,每到快过年的时候,是最盼望又最忙碌的日子。从进入腊月开始,大人们就将按计划供应的肉票拿去买肉或者猪头肉(同样的票,如果买猪头肉可以比肉多买一些)用来做腊肉。

再没有钱,过年都要给家中的小孩做一身新衣服,几乎每家都如此。

待进入腊月十几的时候 ,学生也放寒假了,我母亲会托进城收尿水的农民,帮忙捎带一些竹叶和竹竿,用来做成扫灰尘的扫帚,将屋里墙面一年都没有打扫的灰尘,统统扫掉,之后,让我们用废报子将局部掉了泥巴的墙面,从上至下糊一层。如是经济略好的年景,会再买一些白纸,在废报子的上面,再糊一层,这样无疑会好看很多。

另外,选择一个出红火大太阳的天气,将家中的床上用品全部清洗。因为那个年代,每家基本都没有多余的床上用品,拆洗之后必须在睡觉前晒干,所以一定要选出太阳的天气拆洗铺盖。阳光下实在晒不干,还要在蜂窝煤炉上烤干。

记忆中,过年前洗床上用品的时候,是街上最热闹的时候:每家门前放一至两个大木盆,一挑水桶。长顺中街的邻居们,轮流在龚姆姆家门前临时搭的洗衣服案板上,刷被子、衣服等。

洗被子、衣服这些事一般都由家中的女娃娃做,男娃娃则负责到公用水桩担水,等姐姐妹妹清洗完后帮忙拧干,还有抬晒衣杆,再将洗好的被单、衣物挂到高处晾晒等重活路。

清洗完衣物的最后两盆水,一般不会倒掉,要将家中的桌椅、板凳什么的全搬出来,清洗干净。用大人们的话说,叫“有钱无钱,洗干净过年”。

被子晒干后大家又轮流在晒干后的洗衣服案板上缝铺盖。这时候,邻居之间的默契和相互帮助,得到充分体现。两人合作,将铺盖的里子、棉絮、面子整理好,能使缝的工作进行得又快又好。往往是几个女娃娃,一边帮着整理被子,一边叽叽喳喳的摆着龙门阵。在红色的、绿色的被面衬托下,女娃娃的脸色也红彤彤的,那真是一道亮丽的风景。

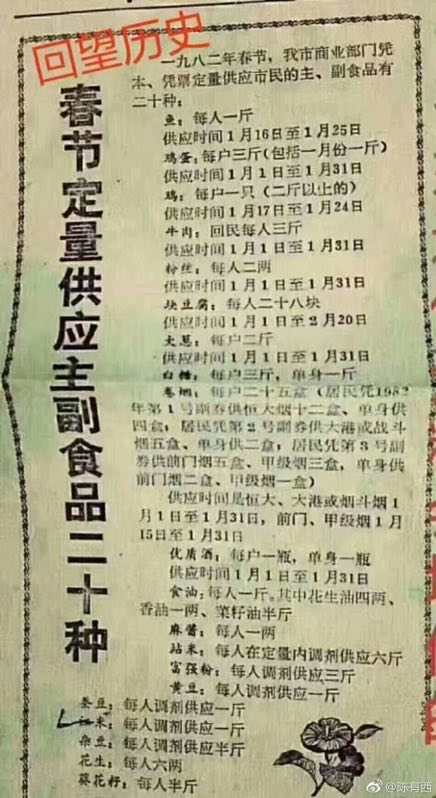

过年前搞卫生这些事做完后,大人会安排家中读书的娃娃去把各种供应号票抄回来,把过春节才供应的黄花、黑木耳、豆豉、白糖、红糖、猪油等平常没有供应的付食品买回家。

临近腊月二十七八,家家户户又忙着推汤圆粉子,做汤圆心子。我母亲做汤圆心子爱做洗沙的,将绿豆煮粑后用沙布将绿豆包住在水里面不断抒洗 直至将沙布里的绿豆只剩绿豆渣,然后将豆渣倒掉,再将水中的洗沙沉淀后倒入沙布中将水滤去后用猪油加红糖炒好即可。

在那个年代,推汤圆粉的石磨可不是家家都有,有磨子的人家那几天磨子天天都被人借出去用。我记得,我家大姐70年调到灌县工作后(即现在的都江堰)给家中买了一个石磨。

离过年最近的两天最重要的是准备年夜饭。需要将各种如红、白萝卜、芹菜、窝 笋、菜头、豆芽、豆腐、葱、蒜苗等等时令新鮮蔬菜买回家。完成这些事,对我来说是最麻烦、痛苦的事。因为要买这些东西,不但天不见亮就要去排队,最关键是那个年代供应太匮乏,辛辛苦苦排着队,轮到你还不一定能买到。每当我又累又郁闷地回家,父亲坐在门口,会用他特有的下江话,大嗓门地对我吼到:“你看对门的老五把什么,什么买回来了,你同学英娃比你还后去也都把什么买回来了,你就这样买不到,那样买不到,只想 在家里看书,能当饭吃吗?”

我心里也委屈要死:为了买到这些菜,我大冷天、天不亮就赶到八宝街的红光菜市场(那个时期是成都市仅次于中心菜市的大菜市场),菜市场连门都没开,我跟大家就在外面等着。到开门的时候,人流就像涨潮的潮水一般涌入菜市场内的各个摊位前,等我挤进去的时候,往往都是排在最后,而且,即便有熟人在前面,我又放不下脸去插队、加塞。因此,经常买不到父亲要求的东西。

后来我和小伙伴还是发挥合作、互助解决这个难题。我发现,有一个规律,就是会买东西的人不喜欢洗衣服,而我宁可洗衣服,也不愿去买东西。于是,我就帮小伙伴洗衣服,她们帮我买东西。

当年货备好之时,年三十也到了,家家户户杀鸡炖鸭 ,蒸煎烧炒。每家人按自己的地域、习俗红红火火地做着年饭。

对门张伯伯家糸北方人,饺子一定是有的,陈姆姆家的酥肉,高孃家的红油鸡块,范姆姆家的回锅肉等等美食是每年过年飘在长顺中街的经典、保留节目。

我们家因父母都是江苏人,年饭自然是江苏味,什么红烧狮子头、菜头烧蛋饺子、葱烧鲫魚、抄素什锦、镇江硝肉等等。

我们家的年饭里,数炒素什锦是最讲究的,它有点像成都人喊的炒野鸡红,但比炒野鸡红的蔬菜种类多多了,除了炒野鸡红的主菜红萝卜、白萝卜、芹菜、蒜苗外,还有黄豆芽、绿豆芽、黄花、黑木耳、韭菜等等。

父母虽然到四川己经多年,但饮食习惯基本保留下江人的口味。而一年一度的年饭,就更是如此。现在想,这里不仅是口味的问题,更多的是父母对千里之外故乡的思念。