有感,一些与自己同龄的文字

你要发现你的朋友的“真”,你得有和他单独的机会。

去年,和石头兄弟一起,完成了第一部译作——《计算机网络问题与解决方案》,作为一本机工社出版引入的黑皮书,我们可能是幸运的。

![]()

然而,整个翻译的过程,自然是诚惶诚恐,战战兢兢。作为一个码农,尤其是高考外语不及格的码农,译作本身就是个奢侈品。大一侥幸过了四级,自以为脱离了苦海,直到后来北邮计算中心的马老师说,“互联网上的第一技能是什么?——英语”,仍不以为然。直到毕业后进入外资性质的研发机构,才不得不重视起来,因为英语成了办公语言。能够进入,是因为中方老板朱教授对一个农村学子的提携。而真正有所提高,是因为那些在海外工作的日子(详见《三本书影响一个人》)。

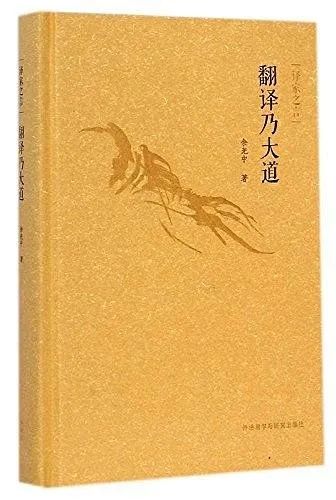

为了回首种种不堪,近来读了一本关于翻译的书《翻译乃大道》——

缘由

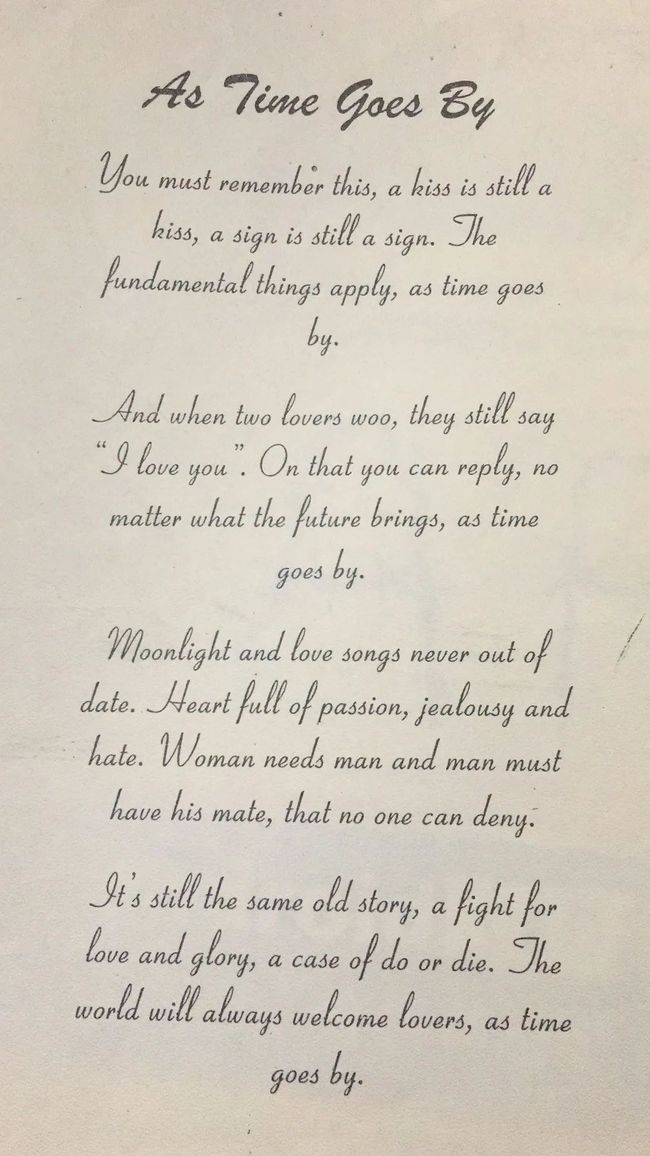

读这本书的原因,一半是因为书中的某些文字几乎与自己同龄,一半是因为作者的一首诗——

乡愁

小时候, 乡愁是一枚小小的邮票, 我在这头, 母亲在那头。

长大后, 乡愁是一张窄窄的船票, 我在这头, 新娘在那头。

后来啊, 乡愁是一方矮矮的坟墓, 我在外头, 母亲在里头。

而现在, 乡愁是一湾浅浅的海峡, 我在这头, 大陆在那头。

我家少年在初中的时候,学习了余光中先生的这首诗,语文陈老师让大家仿写,孩子们写得很精彩。我特别想发布在公众号上,但是被少年拒绝了,原因是版权。

诗文杰出而又博学多能,余光中先生将诗歌、散文、评论和翻译作为“四度空间”,读完《翻译乃大道》一书后五体投地。

与文学

如果说,没有翻译就没有基督教和佛教,那么,翻译对文学的贡献,远比我们想象的伟大。翻译将两种并非一见钟情甚至是冤家的文字,配成情投意合的一对佳偶。中国的古典文学,是世界上最古老也是最年轻的文学之一;最古老,是因为《诗经》比荷马史诗为时更早;更年轻,是因为中国的文字弹性极大,文法变迁极小。例如,诗中文字的次序弹性——“星垂平野阔,月涌大江流”,杜甫可以说是诗人中的雕刻大师。而西方的文法,好处固然是思考缜密,缺点也就在过于繁琐,天衣无缝的对仗是西洋文学所无能为力的。

西方文化的三大要素——希腊神话、基督教义、近代科学之中,前二个可能决定了欧洲的古典文学。中国文学由于缺乏宗教的背景,没有原罪的观念,主题往往是个人的、社会的、历史的,而非“天人之际”。在西方,文学中的伟大冲突,往往是人性中魔鬼与神的斗争;中国文学的冲突往往只是人伦的,最高境界往往是人与自然的默契,更常见是人间的主题,似乎敏于观察,富于感情。

翻译实在是比较文学的一个有效工具,兼顾了两种文学的对照性特质。两种文字在形、音、文法、修辞、思考习惯、美感体验、文化背景上如此相异,译文的高下,最简单的方法可能是看如何处理专有名词,其次是诗文的引用。译诗是最高的一层境界,吟诵之际,铿然而起所谓金石之声,那是一种最过瘾的经验。

以上纯笔记,至于自己对应文学的理解,殊不足道。

与创作

我国文化的传统,由于崇古和崇拜权威,颇有鼓励人“述而不作”的倾向。

创作的反义词是模仿,甚或抄袭,而不是翻译。但严格地说,翻译的心智活动中,无法完全免于创作,至少是一种“有限的创作”。理想的译者应该是“千面人”,不是“性格演员”。翻译如婚姻,是一种两相妥协的艺术。

译好了,光荣归于原作,译坏了,罪在译者。翻译原是一种“必要之恶”,一种无可奈何的代用品,实在是一种信不信由你的“一面之词”。但译者的眼中有两面:正面中文,方面是外文。译者其实是不写论文的学者,没有创作的作家。如果不过学者这一关,终难服人。

石头兄弟是有学者气质的工程师,而我自己深有自知之明,老码农惭愧之至,译出的文字不求服人,能让别人看懂并有所收获,足以。

问题

语言,天生是不讲理的东西,学者必须低首下心,唯命是从,而且昼思夜梦,念念有词,若中邪魔,才能出生入死,死里求生。外文之道,可能始于寒暄而止于吵架。

翻译既然是语文表达的一种方式,牵此一发自然不能不动全身。翻译的问题,一口气长达四五十字,中间不加标点的句子;消化不良的句子;头重脚轻的修饰语;画蛇添足的所有格代名词;生涩含混的文理;以及毫无节奏感的语气,都是信手拈来的毛病。双声与双关,更是译者的一双绝望。

妙译有赖才学和两种语文上的修养,病原往往是中文不济,而不是英文不解。中文式微的结果,就是舍简就繁,舍平易而就艰拗。中文西化,新文化运动之初就有之,钱玄同,乃至胡适、陈独秀都表示赞同,都有中文欧化的说法。鲁迅一口咬定,西文比中文精确,连傅斯年等人也深信不疑。可见,尺有所短,寸有所长,名家学者也有着自身的局限性。

然而,西化不起,西而不化的人,往往中文原就欠通。成语的衰退正显示文言的淡忘,文化意识的萎缩。一国语文健康与否,可以反映并影响社会之治乱,文化之盛衰;而专制之政权,必须使语言的意义混乱,事物的名实相淆,才能浑水摸鱼。

高考已再三强调语文的重要性,这可能是文化自信的有力支撑。

技巧

翻译是译句,不是译字。句是活的,字是死的,字须用在句中,有了上下文,才具生命。另外,最佳字句排最佳次。白话不足,则济之以文言,白以为常,文以应变,或许是好办法。

英文的逗号是为了文法,而中文的逗号是为了文气。英文文法有些地方确比中文精密,但绝非处处如此。有时候,这种精密只是幻觉,因为“精密”的隔壁就住着“繁琐”。中文文法外弛内张,看来闲散,实则机警。

英文本来就不是为翻译而设。"名词成灾",灾情最严重的该是所谓“科学至上”。社会科学、自然科学的术语传入中国或由日本转来之后,抽象名词的中译最令人头痛。抽象名词汉化的条件可能:一是好懂,二是简洁,三是必须。一篇译文能称上乘,一定是译者功力高强,精通截长补短化淤解滞之道。

遇见长句时,要解决的难题,往往首在句法,而后才是词语。虚字是文章的润滑剂,可以调整实字之间的关系,助长句的语气和态势。介词在英文里的用途远比中文里重要,成了英文的润滑剂。措辞简洁,语法对称,句式灵活,声调铿锵,这些都是中文生命的常态。要是不知道常态为何物而贸然自诩求变,其结果也许只是献拙,而非生巧。

“精确”固然是翻译的一大美德,但若牺牲“通顺”去追求,代价却太大了。最理想的翻译当然既达原意,又存原文。退而求其次,如果难存原文,只好径达原意,不顾原文表面的说法了。

译文是旗,原文是风,旗随风舞。

求知

日月逝于上,体貌衰于下,忽然与万物迁化,斯志士之大痛也。——曹丕

我们无法雕刻时光,而时光却一直在雕刻我们。石头兄弟目前置身于区块链行业,又翻译了一本《构建区块链应用》(暂定)的书,目前已接近终稿。作为业余爱好者和一个热爱技术的码农,友情客串,又有幸参与其中。好在,我们所译的文字目的不在创作而在达意,不在美感而在实用,只求正确,只求读者能懂。

一般来说,语言学家倾向把翻译当作科学,而文学家倾向于把翻译当作艺术。作为一介码农,可能只是把翻译作为一种学习并分享的方式。

学习可能有多种方式,但翻译仍然可能是最从容、最精细、最亲切的读书之道。

关联阅读:

读书:《电路与系统简史》

《智能语音时代》的读书笔记

《复杂系统突现论》读后

《人工智能简史》读后

翻译如写生

计算机网络的元认知、实践与未来

我的CSDN博客十年

Rethinking IoT

当技术成为一种情怀

Talk is cheap, show me

不可能 是 不可能的事

三本书影响一个人

coding之外的3个日常:开会、提问和读书