从西南联大纪念馆那道仿制的校门进去,左边是很现代的服务区,右边则依次排列着原北大校长蒋梦麟、清华大学校长梅贻琦,和私立南开大学校长张伯苓的半身雕像。

这三位伟大的教育家中,张伯苓最长,梅贻琦最小,但是由于张伯苓和蒋梦麟基本在重庆供职,轮流只是虚设,所以联大就一直是梅贻琦主持。

这位“我们永远的校长”,居功至伟。

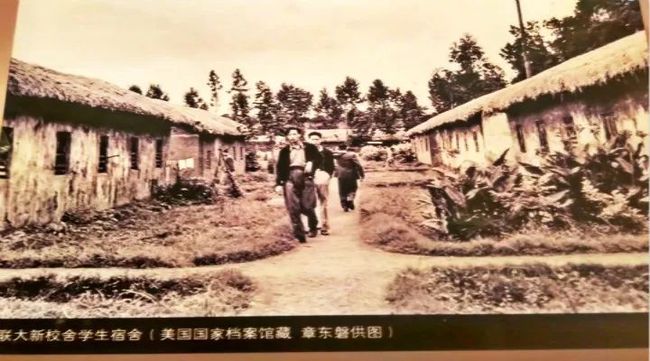

前面就是联大校舍了,校舍前有长长的亭子,一簇修竹,还有一个小小的水井,看上去颇像一处别有韵味的雅居。

但是它肯定是美化了的,真正的联大新校舍和宿舍,是这个样子。我们那些大师,以及他们的学生,当时正处于极其艰苦的环境里,只有心是一处雅居。

观看那个小小的井口,看着里面有些浑浊、幽暗的水面时,我忽然听到小道上一个穿西装的矮胖男人,正在眉飞色舞地跟身边几个男女“演讲”。

“……我跑是为了保存《庄子》,你跑什么?……他这个人就是这么狂!”

我一听就笑了,知道他说的是那个狂人刘文典。

刘文典是章太炎的弟子,日本早稻田大学的留学生,真正是学贯东西,深如大海。他的狷介狂傲是人所共知的,但是他似乎总最愿意跟沈从文过不去。

沈从文升为教授,他不满:“只有陈寅恪才是真正的教授,应该拿四百块。我该拿四十,朱自清该拿四块,而沈从文我连四毛都不会给他。沈从文都升教授了,我岂不是太上教授?”

日本人飞机来轰炸,联大师生都跑,刘文典也夹着小布包飞跑,但是他看到沈从文在跑,就不高兴了:“陈寅恪跑是为了保存国粹,我跑是为了保存《庄子》,学生跑是为了保存文化火种,你这种没用的,跑什么?”

人家沈从文不理他,只管跑,他自己还依旧在那咆哮。

有人说,这是因为沈从文自学成才,没有师门,不是海归,资历太浅的缘故,然而,这恐怕并不正确。

陈寅恪是陈宝箴的孙子,清末四大公子之一的陈三立的儿子,出身名门,这不错,他早先曾师从多个国学大师,也是不错,他曾先后就读于法国、德国、美国、瑞士多所高等大学,是海归中的海归,更是不错,但是他却是没有学位的,甚至连文凭都没有。学来学去,就装了一肚子学问回家。

据说当年清华国学院选导师,梁启超举荐陈寅恪,校长曹云祥就曾问梁启超,他是博士吗?梁启超说不是。是硕士吗?梁启超又说不是。他有著作吗?梁启超还是说没有。曹云祥就因此觉得难办。最后,还是梁启超用这样几句话才打动他的:“我梁某也不是博士、硕士,著作等身虽然不假,但加起来还不如陈寅恪几百字有价值。好吧,你不请,就让他在国外为人家效力吧。”

如果单看那些外在,这就不是刘文典了,他实际上就是自视太高,性格太狂,觉得朱自清、沈从文都不足以与他并列。

刘文典狂,当然也有狂的资本,这位大师并不像一般人爱说的那样,好像只擅长老庄,他其实英德日多国文字精通,从先秦、两汉、唐宋元明清到近代、现代,从希腊、印度、德国到日本,什么课程都能讲,而且统统如数家珍,观点独到,绝对是一位博大精深的全才。

老先生当年狂性之强,脾气之大,连老蒋都敢怼上一句“你就是新军阀”(对打肯定是以讹传讹,没有的),朱自清、沈从文这等“让人非我弱”的沉静之人,岂能在他话下?陈寅恪之所以能成为他唯一敬服的人,那实在是因为陈寅恪的确太强大了。

陈寅恪的知识广度、深度,几乎无人可比,他家学渊源深厚,国学基础深厚,国史无一不通,又精通焚文、巴利、波斯、突厥、西夏、英、法、德八种语言,对西方文化也研究深入,这无疑是一位百科全书式的人物。

他一身集著名历史学家、语言学家、古典文学研究家、诗人等多项桂冠,数学、地理、外语、音乐、绘画也都来得,三十多岁就与王国维、梁启超、赵元任并列为清华四大国学大师,与王国维、梁启超并称为清华三巨头,当真是“公子之公子,教授之教授”,百年难遇一个。

刘文典恰恰是重广博深厚的,他以广博深厚为傲,也因广博深厚而对陈寅恪心折,那就像谦虚的吴宓大师之于他一样。

刘文典虽傲,但傲的有意思。他当年在联大讲课,总是手不离烟,那烟通常不弹,但烟头能神奇地不坠。有人说他在车上也有这个本事。

刘文典常常说,中国只有两个半人懂庄子,一个是庄子本人,一个是他自己,而全世界其他研究庄子的人,加起来就是半个。这就是只有他懂的意思了。

所以他到了课堂上,每每要说的话便是:“庄子,我是不懂的,也没人懂。”他都说不懂,怎还有人配懂?敢说懂?他讲到这样,都不懂,那他这地位就越发算占定了,人就越发牛死了。

他那份自得,在讲课的过程中也一览无余。一口安徽普通话,声音微微颤抖,妙语如珠,但眼睛却是闭着的,就像是在念经一般。而一旦到得意处,他的眼睛就睁开了,如果吴宓大师还坐在后面(吴宓常去听他和陈寅恪的课),那他就会一眼瞥去,问道:“雨僧兄,你觉得如何?”

吴宓当然配合,赶紧立起,毕恭毕敬:“高见甚是,高见甚是。”这个捧哏总会惹得学生发笑。

刘文典是狂人,自由随心,有时候一节课会只讲一两句诗(一个字他也能讲上半天),有时候爱讲不讲,有时候则兴致勃发,下课铃响也全然不管。还有一次,他讲《文选》刚讲到《月赋》就提前下课了,原来《月赋》是要等到晚上月亮出来时再讲的,他早计算好了时间,设定了情节。

“独立之精神,自由之思想”,这是陈寅恪在为王国维写墓志铭时首次提出的,西南联大的教授们正体现了这一点,他们中有些人就是教学方式、个人行止,也迥异于常人。大师们是只能隔着时空去看的,有时候我们也看不到他们背后的一些东西,有些行为若换到今天的老师身上,只怕会立刻招致全网声讨。

但是刘文典虽狂,却是有绝对底线的,他的《庄子补正》,陈寅恪曾赞为:“盖将一匡当世之学风,而示人以准则,岂供治庄子者必读而已哉。”——这是他于学术的态度。

他当年任安徽大学校长时,人称热心教育,为人诚恳率真,深受学生爱戴。“大学不是衙门”,这是他一贯的主张,他不管学生倾向如何,都曾极力维护。他因为维护学生,维护教育,怒斥蒋介石,还曾被章太炎赞为嵇康、祢衡。——这是他对教育和工作的态度,也是他做人的态度。

而他的爱国,就更足以令人称道。

联大师生是为中国教育,中国文化,辗转数千里来到云南的,这本身就是抗战,他们中也输出了许多一线的抗日战士。不受嗟来之食的朱自清,和拒绝与日本人合作的陈寅格,并非个例,狂人刘文典也是众多爱国者中,具有鲜明特色的一员。

刘文典长子刘长章是在九一八卧轨请愿中得伤寒去世的,刘文典集家仇国恨于一身,所以当1937年北平沦陷时,就无论日本人如何威逼利诱,都坚决不与合作。

日本人无奈之下抄他家,他与夫人端坐椅上,一边抽烟,一边怒目而视。日本人问他,你懂日语,为何不说话?他回答,我以发夷声为耻。

他弟弟做了汉奸,他从此不与共餐,最后愤怒将其逐出家门。“人要爱惜自己的羽毛”,“气节不可污”,他总之是要做苏武、文天祥。

刘文典是1937年底,在英国朋友的帮助下化装离开北平,历时半年之久,才辗转到云南蒙自联大文学院的。他一路上背的是文天祥的诗,到了后泪流满面,曾跟梅贻琦说:“实抱有牺牲性命之决心,辛苦危险,皆非所计。”

刘文典在联大,是不只讲《庄子》,讲文学,讲历史,作训诂,作考据,不只是狂态毕露,言行无忌,自由随性的,他也讲日本,讲爱国,讲抗日。他不但说要“把脑子里的东西都给”学生们,也曾一再说国家之危,日本人之用心,要学生们保护继承中国文化,一面研究日本,一面“不指南方不肯休”。

刘文典狂的有理,狂的率真,狂的可爱,狂的可敬,他完全狂得,这样的狂人应该多有几个。

END

文 | 九鸦

图 | 九鸦摄于纪念馆