这篇跟大家说说一个“尼姑岛”,叫亚青寺,当地其实称尼姑为觉姆,叫觉姆岛。我17年6月份去的这里,跟去色达的时间差不多。

走之前,跟朋友发微信说需要好好静静,所以坐了三天汽车来这里。这种说法遭到了无情嘲笑:就该去舒适的地方想,来这里没有wifi,没有自来水,没有澡洗,哪里还能想问题。我环顾了四周,三人间已经被填满,另外两张床睡的都是信徒,一位大姐刚到,电饭锅、水果、蔬菜撒了一地,一床被子和花色毯子堆在我的床上,上面还能看到前一位住客留下的几根头发。我幽幽叹了口气,打消了睡一会儿的想法,顶着有些高原反应的脑袋,准备出去晃晃。

为了来这儿,我真的整整坐了三天车。第一天上午10点出发,堵车、坏车,夜里八九点才抵达康定汽车站,第二天清晨6点多出发,翻折多山,堵车,下午6点多到了甘孜县汽车站,第三天汽车翻过一个垭口,才辗转抵达这里:亚青寺。

1

可能不是信徒,这辗转的路程让我不由打起了退堂鼓。我两天跟同样的人坐在那辆笨重的班车里颠簸,前排两个藏族女性,不一会儿就开始高歌,毫不羞涩展示着自己总上不去的高音。一个姑娘唱得正high时,另一个姑娘不服气般开始哼唱另一首歌的调子,企图盖过她。两人就这么旁若无人一路闹腾着。

我原本坐在第三排,可快到二郎山之后,车上散发出莫名的脚臭,我忍了很久,到最后干脆转移到了后面。可是后面好景不长,因为有姑娘开着窗户,大口抽烟,烟味被反吹了进来,我忍不住叮嘱她要抽下车抽去,她笑了笑把手伸到窗外去,没有理会我的提议。也罢,这比脚臭味要好很多,起码很快会散去。我又在想,这一路波折是为何。

我没有跟车上什么人交流,到休息站时,自己也跟着吃盒饭或者泡面。那种旅行交流的欲望在康定青旅的时候一度被点燃,遇到了一位去色达的背包阿姨,和一位已经出门十个月的蒙古少年。阿姨是有过20多年工作经验的人,工作到这个岁数,她说她的工资依旧只有四千多,“不要以为我们大城市工资高,我们工薪阶层也不容易。”她这样跟人说着。

有一天,她的朋友圈出现了几张色达壮丽的照片,橙黄色的阳光洒在一片红房子上,好像另外一个世界。她决定去了,背了两个小背包,千里迢迢从上海买了张机票,到成都的第二天就坐上了去色达的大巴。可是到了之后,她大失所望。

因为她被叫“师兄”了。当地僧人提醒她,这是男居士的房子,不要拐进去看了。她事后激动地拉着旁人说“你知道她们为什么叫我师兄吗?这简直是性别歧视!”这在阿姨看来,无异于羞辱的言语,甚至让她后悔往经堂里捐了100块。

为什么要捐100块呢?“进寺庙不就是要捐钱吗?”她理所当然地反问你。进大经堂时,要不是出于从小养成的这一“礼仪”,阿姨是不愿意捐钱的,一块钱、一毛钱都不愿意。这些出家人藏在山里搞什么所谓的修行,都远远超出了她的理解范围。

色达行的结论是:“我还是应该离宗教远点。”色达密不透风的房子里,透露出与世隔绝的气息,让她彻底失望:离宗教近了,离生活就远了。那谁不是说过,修行在扫地,在做饭,自己在那儿搞什么苦修,读经想问题,我才不信能得出个啥。

只在色达逛了一圈,她就坐车去了康定,然后再马不停蹄坐车回成都,接着回上海。她倒也不觉得累,虽然绝大多数时间在路上,但路上倒让她看够了风景。她能像个穷学生睡青年旅舍地铺,也能整日整日坐大巴不叫唤,不过,相比而言,那屋檐下的生活,是她眼下最看重的事情。

尔后我说话的欲望被浇灭,瞬间意识到这些都是无意义的交流,没有益处。然而不得不承认的是,旅行中绝大多数情况下的交流都是如此。我尽力不要去评判每一个我遇到的人,可事实上他们并不那么有趣。到甘孜这样一个乱糟糟的小县城时,我内心仍旧有不确定与恐惧,如果说相比于第一次、第二次,这种感受没那么强烈了,那是因为习惯了。我也在想欲望的问题,不时浮现希腊神话里的带有翅膀的伊卡洛斯,他不能飞太高也不能飞太低,但结果他依然飞高了,最后被太阳灼烧致死。我在如何捆绑自己的欲望,又如何飞不出这社会的牢笼。

于是当我来到这个冷清的甘孜县城时,苦风凄雨的味道,我向自己想寻求的答案苦笑一番。那个答案能在全然不知外面世界的一个小寺庙里找到?

2

天气预报里,这几天的天气并不太好,不过高原上倒是可以有期待。呼呼大风裹挟着云层快速奔跑,谁也料不准,说不定什么时候太阳就出来了。果不其然,出门时虽然脚下要躲过上一场雨留下的坑坑洼洼泥潭,但阳光已经洒在头顶。我穿过那一片生活区,准备向觉姆岛走去。

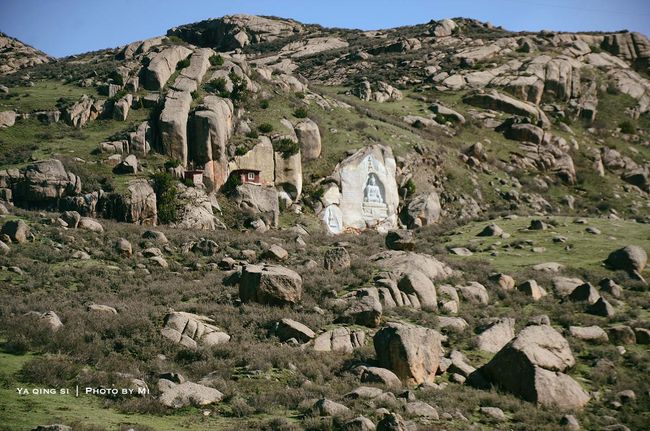

要看到这座“心形”的小岛时,还是略兴奋。岛的一边是莲花山,半山腰上尽是觉姆们闭关修行的小木屋。木屋之小,仅能容纳一人,里面简朴到超乎想象:只有一个坐垫。很多小房子还没有窗户,仅用塑料或纸板糊住,勉强挡风。它们三五成群散落在山上,俯瞰下面河水蜿蜒而过的小岛。6月份天气依然冰凉,难以想象隆冬大雪时节她们在此的闭关,恶劣的气候和自然条件怎样才能反其道而让人安稳下来。

走到岛上,找到了河边那栋二层红房子里的成都饭店,我一人点了一份冒菜。当时饭店里只有我一个外地人,觉姆们用好奇的眼光打量着我,完全是两个世界的人。

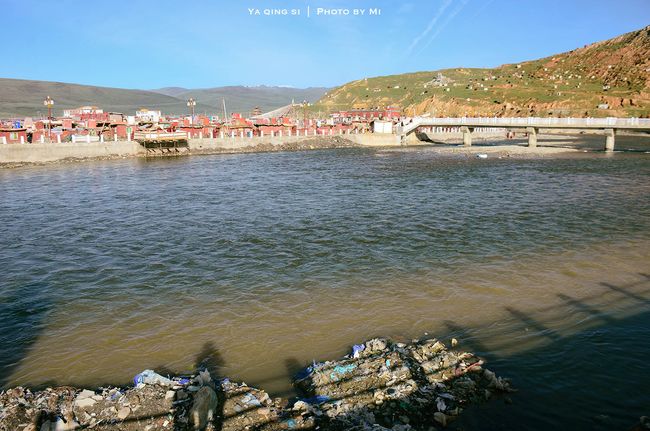

男性只能在觉姆岛边的大路上行走,不能进去。岛内的房子也是鲜红色,和色达的相差无几,不过有趣的是你能在河上发现一些搭建在上面的无顶房子,猜猜这是什么?走近闻闻就知道了,它们是厕所,大概每隔几百米就有一个。排泄物直接落入河中,随水流流走。河边满目垃圾,和周围美丽的山野有些不搭调。

曾经亚青寺在游客中还不那么有名的时候,这里到处都是流浪的野狗,凶猛的野狗每年都会成群咬死人,后来据说活佛号召去扑杀了上百只,所以如今的亚青寺几乎看不到太多狗了;背后的莲花山上倒是聚满了活佛放生的牛羊,它们惬意地在上面吃青草。

吃完饭,我加入了转山的行列,路上遇到了一件特别有趣的事。好几个僧人来向我搭讪,大概都是问:你从哪儿来、来做什么之类的问题。旁边一些和尚拿着水壶,打着伞,三五成群坐在草地上晒太阳。跟其中一位和尚闲聊了几句之后,我让他先走,我慢慢在后面拍会儿照片。谁知不一会儿在前方又遇到了他,他就蹲在路边,我上前去打招呼,说“您也在休息呀!”他讪讪地应了,说“解手。”我愣了愣,解手?解手……原来他正在路边小便,长袍一罩下来,就能遮羞,这是藏区出家人的惯用方式,我竟没有意识到,赶紧尴尬笑了走开。

从清晨第一缕阳光到日落西山,这里的生活都是从转寺、转山开始和结束的,外来人看来,未免无聊单调了点。属灵的生活在此处处可见,而属世的则特别遥远,好像稍微一想都要阿弥陀佛了。他们中绝大多数都是从小被送到了这里,为生活所迫也好,还是真的出于单纯的信,你很难问他们这其中的意义。想起之前在阿坝壤塘的曾克寺碰到的那位老阿妈,她说电视里看到的外面生活很好,但是喜欢的依然是眼前所有的东西。

觉姆岛以外则是男性僧人的居住地,依然是成群的红房子依山而建。大经堂出岛即是,清晨和黄昏的时候几座桥上都有络绎不绝的红衣出家人,他们从岛上出来转山或上课,要不就是回到岛上吃饭休息。我和一个刚认识的朋友小东跑到了男僧人居住的一座山上,严格性别区分下,那里甚至找不到女厕所。

3

有幸的是那几天正好遇到了大法会。这几年走在藏区,却始终无法亲近藏传佛教的原因在于,不会说汉语的藏族僧人都很热情,而遇到的会说汉语的出家汉人,则丝毫没有传教的热情,甚至问他们问题他们都没有太大兴趣与你交流。或许他们关注得更多的是自我的修行,而非与人的相处。

无论如何,在千辛万苦绕着岛转了好几次,从桥上过去又回来,回来又过去之后,我终于明白大法会的举办场所在岛的这边,原来大经堂边摆满了的坐垫都是为此占座的。烈日高照下,大多数来听活佛讲经的僧人和藏民,都明智地准备了遮阳伞。我和刚认识的小东弟弟,决定绕到后面去找寻一个更好的拍照位置,但位置没找着,倒是找到了阿松活佛。

大经堂后面的山坡上,是阿松活佛的住处,有一群信徒正在那里围着活佛,希望被摸顶,一旁的小和尚们伸长了头,满满的崇敬,我这边的三五藏民都双手合拢,低下了头,默默念经。我发誓,这是我长到这么大,看到过最纯粹的眼神。以致于有些手足无措,竟跟着他们一起低头闭目,我脑子里想的是:天上的父,你说人怪不怪,人人都称自己在这穷山沟里得到了信仰的洗涤,但人人又回去全身心扑到了原来的生活中。或许一切真如康定遇到的那位阿姨所说,离我们更近更难的修行在日常。

后来活佛从这里沿着铺好地毯的路,走下山去,山下抬头仰望他的藏民弟子们,各个眼里容不下其他任何东西,活佛自带光芒,他就是佛,他就是神。

关于亚青寺,网上有很多灵性的说法,说这里的佛之灵验,有人在此拍到太阳光中的莲花光。阿松活佛之前的阿秋活佛圆寂时更是显现了很多瑞象。在这里听了很多由于现世作孽太多,转世成虫或成其他的说法,心中有些惊惧。每种宗教后,都有一个残酷的现实,就是不好好做之后的下场。

大法会就在烈日暴晒下和听不懂的藏语念唱中结束了,有师父会挨个往你的手心里洒水,手上系一根红绳,再给你一两只狗尾草,说是当天晚上放在枕头下睡觉,你会在梦中听到佛主想告诉你的话。

下午我跟小东去了岛上的菜市场,提了个小西瓜,爬上喇嘛那边的山头,最后跟两个小喇嘛和他们的叔叔坐在地上分享了。

当然,亚青行并没有让我得到顿悟,我不可能真的被洁净或者真的想明白所有事情。回程的路上终于彻底放晴,我坐在小巴的第一排,一边和师傅聊天,一边翻过了雪山垭口。倒是没有什么一成不变,对于认定的事物,需要足够耐心。

小葱,

Lonely Planet作者,前记者

更多可以关注我的公众号:形色(ID:xingse27)