只有我觉得流行的BM风有点病态吗

![]()

本文经授权转载自“南风窗”

作者 |张艺凡

最近,综艺《脱口秀大会》上,双胞胎姐妹颜怡、颜悦吐槽风靡全球的“BM风”女装“衣服只有小码算什么特色?这不就是断码了吗”获得了满堂笑声和掌声。这种女装的设计要求,168cm的女性体重不能超过49kg。

何念看到这段后,觉得被鼓舞了。她不由得想起过去几年里,每天对着腰、手臂和腿围来回度量,把数字按日期一条条记在本子上的日子。

那是段她再也不想重来的黑暗经历。在网络上看了许多视频和文章后,她判断自己可能患上了轻度的“进食障碍”。每天她都问自己:我能不能不吃饭?

![]()

无关自制力

表面上看来,何念不仅是个“正常”的大学生,更可以说是一个“突出”的女孩——在名校读本科,是班里最活泼、外向的一类人,成绩不错,课外活动从不间断,不缺朋友,还能在朋友遇到什么事儿的时候成为他们有力的“后盾”。

可在独处的夜晚,她会频频不受控制地进食,哪怕已经非常饱了,但还是要把眼前能看见的食物都吃掉。这样的夜晚过去后,第二天,她会一整天只吃点水果,来消灭昨天过度进食的“罪恶感”。第三天,又会有反复的情况出现。

这一切都是从她“减肥”开始的。

在那期间,除了运动,她根据网上各类减肥方法,严格控制自己每日的卡路里摄入量,把吃进嘴里的食物克数与健身APP上的卡路里表一一对应,以保证自己“每天只摄入到600kcal左右”(营养学建议,成年人一天应摄入1500-2000kcal以维持正常机体活动)。

对她来说,吃进去的食物,不分营养,只分种类和卡路里。

这种情况持续不休,且逐渐加重。何念感觉到自己越来越失控,也越来越“分裂”了。

她还是那个在朋友间活跃气氛的人,还是表现得自信从容,能说会道。但她也发现,自己越来越难以长时间集中注意力在某件事情上,脑子里时时刻刻充斥着对高热量食物的渴望。

她的日常已然进入了“什么都不吃-极度想吃-强烈抑制-报复性进食-节食及过度运动”的循环。她从网络上了解到,这种行为无关消化系统,而是被界定为一种精神疾病,“进食障碍”。

进食障碍,其医学定义是患者可能出现“限制进食、过度运动、暴食、暴食后呕吐、禁食、滥用减肥药或泻药”等行为,这些行为背后,是“心理行为障碍”。在最新的DSM-5《精神疾病诊断与统计手册》中,进食障碍内主要包括了神经性厌食症、神经性贪食与暴食障碍,异食症与饮食失调症。

何念想,自己也许得了“厌食症”,患者会极度害怕体重增加,若严重,女性可能出现闭经,停止发育等问题。但这并不意味着患者丧失食欲,相反,他们中有些人会对食物有着极度的渴望,但极力抑制这种渴望,由此极易导向报复性饮食行为。

何念把自己一一对应了上去。但她不明白,自己好好的怎么就患上了耸人听闻的“精神疾病”,她也不愿意承认,这种因为减肥而引起的小问题甚至到了需要去医院就医的程度。她试图在网络上找到更多的信息,也就这样遇到了更多和她有相同“问题”的人。

小陈曾经患有数年的进食障碍症,与许多中途出现进食问题的人一样,在开始减肥后,食物在她的眼里变得“十恶不赦”又“充满诱惑”。她把自己的经历总结为“节食必然导向暴食”,而目前种种减肥方法中,不同程度的节食正是从不缺席的那一环。

小陈是个开朗外向,敢想敢做的人。那时她刚在视频网站做up主不久,后来萌生了记录自己进食障碍经历的想法。她想通过做视频理顺自己的思路,更有条理地自救,同时也向更多的人讲述自己的故事,说不定能给观众们一些帮助。

她第一条讲述进食障碍经历的视频获得了18.4万次的观看量。紧接着,小陈的b站和微博涌入了几百条私信,人们讲述自己和她相同的遭遇,是倾诉,也是在寻求解药。通过公众平台,她鼓励求助者,必要时,建议对方及时就医。

“这本来就是心理、精神上的问题。”小陈非常反感针对进食障碍患者“就是闲得慌”或“不就是吃饭这么简单的事”的评论,也不认为这跟“自制力”有关,更不赞同“掌控好身材,才能掌控好人生”的流行说法。

的确如此,几百年来的医学研究将神经性厌食与脑垂体功能失调和精神分析联系在一起,小陈、何念所经历的暴食行为则是因后期补偿机制过度而行为失调的结果。

小陈告诉我,发来私信的人各种各样,有小学六年级的学生,还有刚生完孩子的母亲。这些私信里充斥着许多类似的关键词:“身材焦虑”、“节食减肥”、“低碳戒糖”、“机械进食”,等等。

某社交网站进关于食障碍的话题下,网友写下了自己患病后的日常

而更令她记忆深刻的是,在成百上千条的来信中,只有两条来自男性的倾诉,剩下无一例外,都是女性。她后来发布的视频中,有一条的标题里写着:“女生爱吃东西没有错”。

![]()

“女生,当然要瘦”

进食障碍,是性别偏向极不均衡的病症。

上海复旦大学附属精神卫生所的陈珏医师所著的《进食障碍》一书中介绍,研究数据显示,英国2000-2009年间,罹患进食障碍的人群中,男女比例为1:10。有意思的是,曾有专家针对这个性别比例做过相应社会文化研究,在男、女性时尚杂志中,身材纤细的模特出现的次数与减肥广告的数量也是1:10。

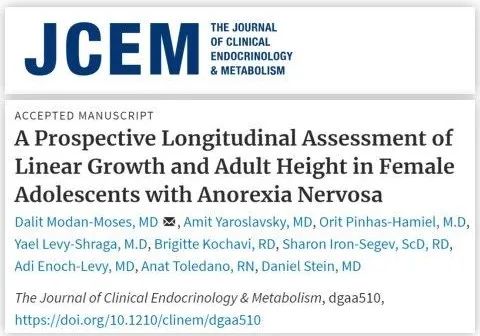

近日,JCEM 杂志发表了一项题为:《女性神经性厌食症的线性增长和成年后身高的前瞻性纵向评估》的研究论文。论文指出,神经性厌食症主要见于13~20岁之间的年轻女性,其发病的两个高峰为13~14岁和17~18或20岁,30岁后发病者少见,男性占比仅5%~10%

在我寻找进食障碍者的过程中,男性患者在网络上的踪迹近乎隐匿,而这样的经验也在受访者的回应中一次次被证实。

陆佳是一位社会学系的学生,她从自己过去患上进食障碍的经历出发,将网络社群对进食障碍的影响做成了研究课题。她告诉我,在自愿报名接受深度访谈的20位进食障碍患者中,只有1位男性。

这位唯一的男性被陆佳概括为“工伤”,因为他是模特专业的学生,所以对外貌、体型都非常关注,“也的确非常精致、时尚”。

当然,由于普遍存在的羞耻感和更为强烈的自尊,并不能排除存在男性进食障碍患者拒绝公开,而隐匿于人群的情况。但数据告诉我们,女性对身材的焦虑,已成泛滥之势。

电影《骨瘦如柴》

何念和小陈明确地告诉我,自己一开始有厌食、暴食的行为,是因为在网络、电视上看多了“美好的躯体”,突然觉得自己“不够瘦,应该要减肥”,“希望能和电视上的女明星、模特有一样的身材”或“减肥了之后可以变美,也似乎更能获得更好的待遇、人际关系和声望”。

女性的身体从来都不只是一个生物含义,而更像是社会不同形象潮流势力的实验展示场。上海精神卫生中心医师武春艳说:“在瘦具有特别重要性的群体中,如芭蕾舞演员、模特等,神经性厌食的患病率很高。”的确,提起这些职业,我们总是可以条件反射般想起维秘天使的“魔鬼身材”和女性芭蕾舞者的“曼妙姿态”。

同时,由于历史性地长期处在“被看”和内化于心“想象被看”的自我审视之中,女性更易将对外形的高标准从视觉中移位,并嵌套在自己的身上——“她们那样是很美的,我也应该变得和她们一样美丽。”

维秘天使的“魔鬼身材”是很多女性心中对“美”的标准定义

现代社会加速了这种形体要求的转化进程。武春艳证实,城市人群中进食障碍的患病率高于农村人群,而大众媒体中的“图像对易感个体疾病的持续存在具有致病作用。”借由铺天盖地的大众媒体展示、渲染和移植,“瘦=美=成功,胖=丑=失败“这种说法更加难以察觉地潜伏进了受众,特别是女性受众的认知。

由露是个随性、和善,稍显内向但并不孤僻的女生。她在高中毕业之前一直是非常纤瘦的体型,也从来不曾受体型问题的困扰。高考后,她感到网络上超模的照片一波一波地朝她扑来,以至于她觉得自己“应该”有她们那样的身材和肌肉线条。于是,她出于“变得健美”的目的去办了人生中第一张健身房私教卡。

这样看来,大众媒介信息的熏陶并非全然消极。可在进入大学后,由露一方面不适应独立之后强烈的理想与现实生活落差,一方面觉得除了上课以外的时间都非常“空虚”,猛然间失去了“生活的寄托”。在这期间,她迷上了观看网络上一些韩国生活博主的VLOG,这些视频的画面中经常出现的,是精致的小瓷碟,摆放整齐的蛋糕、点心和蓬松奶油。

也就是从这个时候开始,由露在自己的现实生活中,对以蛋糕为主的甜食莫名产生了极度的渴望。“就像一种潜意识内的模仿,还有对视频里那种精致生活情调的羡慕。”一个学期过去,她长了20斤,这也是她走入节食减肥、暴食反复的开始。

虽然专家们已经指出,进食障碍与特定的基因组成、个体性格和幼年家庭关系都有一定联系,但现代社会文化组成无疑是最重要的诱发因素之一。我们无疑已经走到了一个“全民减肥”,特别是“女性集体减肥”的时期。减肥和化妆、时尚搭配一起,成为了现代都市女性生活中如喝水一般的硬性固定程序。

这些后天累加的固定程式,久而久之,成为难以挣脱的枷锁

![]()

接纳与陪伴

进食障碍,也仅仅是“精神障碍”这么简单,因为它牵涉到营养状况、思维认知、情感与人际关系的方方面面,需要我们认真对待。

小陈已经慢慢走出了进食障碍的阴影。她从自己的经历中总结,如果已经走到规律性催吐的严重地步,一定要去看精神科的医生。而如果能够在恶化的过程中清晰意识到自己的痛苦,也还能知道“这一切都是失控的”,也许可以试试在还来得及的时候开始自救。

她是这么做的。在从厌食症走向暴食行为的前期,她在父母的支持下去做过心理咨询,但“道理我都懂,只是情绪来的时候,根本做不到不吃、不厌恶自己。”

患者会极度害怕体重增加,但这并不意味着患者丧失食欲,对食物的强烈抑制极易导向报复性饮食行为。电影《超大号美人》

小陈决定从自己的思维方式和饮食习惯开始改变。

想法上,“接受自己”是很重要的一步。她坦诚,在自己最瘦的时候的确因为外貌得到了很多东西,包括美好的初恋。但现在想来,通过付出如此大的代价,折磨自己来获得所谓“外在美丽”,并没有切实的意义。

小陈的进食障碍情况反复,情况向好时,是因为有男友的陪伴。“他不仅理解我,还对我感到愧疚,觉得是因为总约着吃大餐,才触发了我极度节食后的那个食物开关。”在恋爱关系中,小陈觉得自己被人理解,有人陪伴,对所有这些心结都不那么在乎了。

进食障碍者需要真实、持久的人际支持、情感陪伴和理解,这样,“内心空虚的那一块,不必非要再找食物填满。”

何念也告诉了我寒暑假对她的重要性。一个人在学校时,正常吃饭与过度摄入都好像被自己安排,但又脱离着掌控,唯有假期回家和父母一起一日三餐后,生活才恢复了正常。

虽然她不曾跟他们说起自己节食与暴食的经历,但一家人一起放松地吃饭聊天,心理上感到充实,生理上营养足够后,身体也停止了对高热量食物的渴望。

进食障碍者需要真实、持久的人际支持、情感陪伴和理解,因为这样,“内心空虚的那一块,不必非要再找食物填满。”

他们把暴食的痛苦倾诉给家人或者亲密的朋友,其中一些人能够从人际关系中获得有效的恢复能力,而那些羞于跟身边人诉说,没办法得到理解的人,则大多选择了网络。

陆佳在研究网络社群对进食障碍的影响中发现,访谈对象加入各种贴吧、豆瓣小组和微博群组的原因,基本是线下生活中的进食障碍行为得不到理解,所以到网上寻找可能的“伙伴”。

但这种网络联系终究是短暂、滞后的,真正出现暴食行为的时候,人们很难想起打开手机,上网寻求帮助。许多自发聚集的进食障碍网络群组,最后往往演变成了“比谁吃得多”、“一起经历心态崩溃”的场所。

这当然并不是说所有的网络群组对进食障碍均是消极影响占主导,而是与群内规则、群组要求,甚至是是否有专业人士定期指导有关。陆佳告诉我,进食障碍的治愈之难,是方方面面存在的。

“精神障碍”所覆的污名使人们多不愿承认,也不愿面对它。普罗大众把进食障碍等同于“吃饭障碍”,无法将它病理化,也部分导致了非常低的就医率。

自测层面,则缺乏标准、可行的自测表,导致许多并非患有“进食障碍”的人群由于在网络上接触到各类“暴食”、“厌食”的信息而对自己误判,更有可能产生负面的心理暗示,而从单纯的“食量大”走向暴食行为。

说到底,这是大众认知稀薄,病症科普缺位的问题。目前,国内仅有北大六院和上海精神卫生中心两所医院设有进食障碍专科,规律、科学进行的全国性进食障碍统计数据和结论更是寥寥无几。自救者尚在挣扎,而已经失去自救能力的人呢?

“其实我后来发现,长胖一点以后冬天没那么怕冷,也不像以前一样频繁感冒了。”由露告诉我,她现在对自己身材的态度是“顺其自然”,这样看待自己以后,对身边许多别的事,好像自然而然也包容了许多。

她也有一个最理想化的设想,那就是有一天,没有人再为身材和吃饭感到焦虑、纠结、痛苦。

编辑 | 董可馨

排版 | GINNY