一部差点被舆论毁掉的旷世杰作

谈及英国电影界著名的“制片人—导演”组合,“普赖斯伯格—鲍威尔”与“莫钱特—艾佛瑞”是必然被提及的。 不过,相对于批评界对后者的肯定和宽容,“普赖斯伯格—鲍威尔”却俨然一对熟悉的陌生人,很长时间内没有引起应有的重视。

譬如,在乔治·萨杜尔所著的《世界电影史》中,对他们战后的作品只字未提 (有趣的是,萨杜尔并不否认鲍威尔是当时英国学派的“台柱人物”之一) ;雷蒙·杜格奈特也指出,在传统作者论语境下,电影理论家们通常更愿意把他们定位为“电影制作人”,因为“他们的创意一般来自团体的智慧”,这显然有悖于经典的“导演中心论”。

可实际上,这两对组合在影片的题材选择和创作实践上是有着某种相似之处的,那么又何至于有着天差地别的评价呢?

现在想来,或许只能感慨造物弄人了——艾弗瑞导演的影片 (如《看得见风景的房间》、《莫里斯的情人》) 大多诞生于20世纪80年代之后,此时英国保守党上台,文化上崇尚“回归理性”和“诗意栖居”;

而鲍威尔创作力最旺盛的40年代,不列颠民族正经历着一场旷世浩劫,主导着英国电影国族性的现实主义创作方针必然与他崇尚的“奇观电影”相左——如此,鲍威尔长久的被忽视和轻视也就可以理解了。

不过,英国著名电影学者安德鲁·希格森也精辟地指出,正是那些被轻视的特点反而在某种程度上“构成了作者论电影品牌的吸引力,并且使得鲍威尔在英国电影中独树一帜。”

90年代之后,鲍威尔在评论界的地位有了彻底的改变。 此时,他已是最具“作者性”的电影大师,当年被轻描淡写的影片 (大多与普赖斯伯格合作) 也随即被带入了伟人祠,成了“英国电影艺术皇冠上的珠宝”。

正如最近亮相北京、苏州经典修复影展的名作《红菱艳》 (The Red Shoes,1948) ,它的重新登堂入室暗示着现实主义话语方式在英国评论界的衰落以及作者论批评、类型/产业分析的兴起。

由此,我在“传统的”论述本片艺术特点的同时,也需得简要地涉及到以下三个维度的问题:即电影作者论批评方式;电影作为工业的政治经济学;类型研究的兴起和国别性的重估。

▍“鲍威尔-普赖斯伯格”组合与40年代英国优质电影 迈克尔·鲍威尔早在1925年便进入电影界,起初作为导演雷克斯·英格拉姆的副手在法国尼斯工作,也曾参与过希区柯克的默片拍摄。逐渐的,他开始独立的制作一些短片,不过这些被称作“配额充数片” (quota quickies) 的廉价作品显然缺乏足够的市场竞争力。

1937年,鲍威尔终因《天涯海角》一片引起电影界的瞩目,从而也获得了更大的创作自由。不久,他结识了一位终生引以为豪的伙伴——埃莫瑞克·普赖斯伯格。后者原本是一位匈牙利籍的犹太人,反犹活动升级后逃亡到英国,先后为罗伯特·肖德马克和亚历山大·柯达的影片担任编剧。

两人组成“制片人—导演”团队后,很快便擦出了耀眼的艺术火花。随着《黑衣间谍》 (1939) 的诞生,一系列英国电影史上的精品相继呈现在世人面前。

1940年两人成立射手制片公司 (The Archers) ,拍摄《巴格达的窃贼》和《非法交易》;随后是著名的《毕林普上校的生与死》 (1943) 、《坎特伯雷故事集》 (1944) 、《我行我路》 (1945) 、《生死问题》 (1946) 、《黑水仙》 (1946) ;及至1948年,两人合作推出了最著名的作品《红菱艳》。

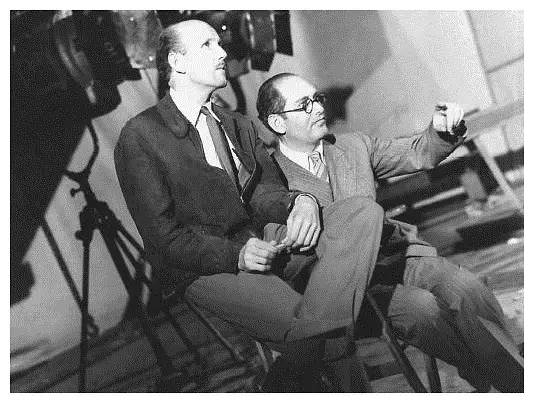

《巴格达妙贼》剧照

《巴格达妙贼》剧照

然而,纵观40年代 (特别是战后) 的英国电影,鲍威尔的成就也并非一枝独秀。

应该说,是他和大卫·里恩、劳伦斯·奥利弗等艺术家一起,为英国电影赢得了世界性的声誉。而他们拍摄的,又大多数是三十年代以来流行的古装片 (costume film) 类型 (如《远大前程》、《亨利五世》) 。这些影片往往投资较多,工艺精良。

今天,自然这类优质影片 (quality films) 已被看作是英国国族电影的一个重要组成部分。 可奇怪的是,在现实主义话语方式占绝对主导地位的三四十年代,此类影片为何能得到批评家的认同?

同时,由此而来的另一个问题,在大卫·里恩和劳伦斯·奥利弗得到肯定的同时,鲍威尔为何被视为一个异类,仍然遭受口诛笔伐?

《亨利五

世》剧照

《亨利五

世》剧照

实际上,在二战之后,努力倡导优质民族性的电影评论家在对待古装剧时大约有两种倾向。

一方面,他们认为这些古装剧拒绝面对战后英国破败的现实,而只吸收了好莱坞式空洞的华丽,缺乏责任感,充斥着幻想和逃避现实的个人主义。

另一方面,也有人认为有些古装片在文化上还是值得推崇的。比如,劳伦斯·奥利弗根据莎翁戏剧、大卫·里恩根据狄更斯小说改编的影片,要么它们是改编自具有民族代表性的文学作品,要么它们对过去的再现——也就是现实主义者对历史的重新创造——被看作是可信的。

《远大前程》剧照

《远大前程》剧照

但是,对于鲍威尔,很多批评者却无法解释和说明他电影中的奢侈铺张、国际主义特征以及富于诗意而且通常是充满离奇幻想的品格。

同时,相较于当时英国电影简单清晰的二元对立——要么是现实主义题材,要么是逃避现实的虚构情节剧——鲍威尔的作品很难直观的对其进行归类,因而往往费力而不讨好。

譬如在影片《坎特伯雷故事集》中,鲍威尔将纪录片、现实主义、浪漫主义、表现主义和情节剧熔为一炉,看似异彩纷呈,却着实犯了评论界的忌讳,如此也就难免招来中庸主义的恶名。

在《红菱艳》中也是如此,我们往往不能通过表面的视觉元素来简单的为影片下结论,注意,它同好莱坞歌舞类型片是截然不同的。

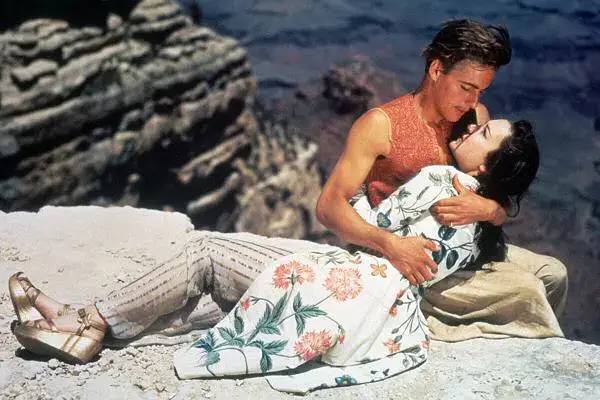

《夜夜春宵》剧照

《夜夜春宵》剧照

正如本文前面中所言,在“重写电影史”的理论声浪之下,鲍威尔如今已然得到正名。不过,除了令人津津乐道的“作者”标签外,似乎还隐隐背负着一个当下精英知识分子不愿提及的症候:

鲍威尔影片的背后是否有一条相当直接、清晰的政治经济脉络?在新自由主义甚嚣尘上的今天,文化作为一种位居边缘的意识形态能否保持其独立的主体性,又或者说,它本身即是一个“社会达尔文主义”的产物?

正如《红菱艳》,批评者往往可以否定其漂移于现实主义与虚构情节剧之间的暧昧身份,可是当它获得巨大的票房收益时——不单单在英国,也在美国、中国等很多国家——一切批评的声音就又变得毫无意义?

进而言之,英国电影在“通向西方”的过程中所取得的成绩,既取决于对时机和经济因素的把握,更在于投合了相当的普通观众 (特别是美国观众) 的口味。 正如萨拉·斯垂特指出,英国电影作为工业商品落地美国市场的两个关键因素在于:英国电影工业的收益性;英国作为当时美国主要海外市场的关键性。

事实上,也正因为有“兰克影片公司” (Rank Organisation) 这样的大托拉斯的存在,才使得英国电影可以分享同美国之间签订的、貌似公平的“互惠”协议,才使得《红菱艳》这种样式的影片得以享誉全球。

有趣的是,这部在本土根本不被看作是“艺术”的作品,却在美国被冠之以“艺术影片” (act film) 的名号,并在艺术影院中获得高票房的回报。当然,这并不是说美国人的脑瓜天生低人一等;正相反,仍然还是政治经济的因素最终起了决定性的作用。

▍混合类型:对《红菱艳》的总体界定 我们具体来看《红菱艳》这部影片。首先一个急需解决的问题在于,这是一部什么类型的影片?一个显而易见的事实是,除非放映者刻意强调影片的“英国身份”,抑或是你可以敏锐地分辨出伦敦口音和加州口音的细致差别,大概所有人都要首先拿好莱坞的类型模式去衡量一番。

也许这正是英国电影的可悲之处,现实主义大师迈克·李就曾戏言:“除非英国是西班牙语国家,否则英国电影就不会有真正的辉煌。”这样看来,英国人讲述本民族的语言是没有理由的 (因为它阻碍了艺术的进步) ,而美国人反倒是理直气壮的了。

这荒诞的一幕其实上也同样是政治经济在现实中的霸权显影。因此,下面我将从类型理论入手,对比分析《红菱艳》同好莱坞类型片差异性与同一性的所在。

实际上,“类型” (genre) 一词并非首先作用于电影艺术。以前,当英国学者提起一种“类型”,他们通常所指的是一种具有特定惯例和样式的文学形式。通过某种“复制” (repetition) , 这些具有相同文学元素的作品变得通俗畅销,为大众所接受。

“类型”之于电影亦是如此,它正是利用公式般的重复性引人入胜的,并以此解决观众内心深处潜藏的精神焦虑。具体到《红菱艳》一片,我们可以发现如下数种类型元素。

首先,影片给人的第一感觉是“后台歌舞片” (the backstage musical) 的形式,也就是类似于斯坦利·多南导演的《雨中曲》,巧妙的将演艺事业中的欢乐与忧伤融汇于一身。

它讲述了一个发生在芭蕾舞团的故事。舞团的主宰者莱蒙托夫是一个具有自恋狂色彩的艺术家,他视芭蕾为自己的生命,不愿意为感情而影响艺术的纯洁性;同时,他的爱才之心使他发掘了年轻有为的克拉斯特和佩姬。

影片中有很多演员在舞台上操练的情景,并由此伴生了不少的矛盾,成为影片进一步叙事的“情节点”。

如在彩排舞剧《吉赛尔》时,原本的女一号勃朗斯卡娅突然宣布了她即将结婚的消息。 而这显然是为莱蒙托夫的“艺术至上”所不容的,因此在导演在上文没有突出其他女演员的情况下,佩姬被扶正为女一号已是所有人意料之中的事实,而之后的发展确然如此。

同时,与一般的后台歌舞片相似的是,影片中也存在一个极为盛大的芭蕾秀,即佩姬主演、克拉斯特作曲的《红舞鞋》。这段14分钟的芭蕾情节无疑是出类拔萃的,即使在72年后的今天,它的美艳辉煌也足以使人为之动容。

不过,即使如此,《红菱艳》与后台歌舞片的差异也是显而易见的。譬如,影片反映的是好莱坞极少涉及的上流阶层的高雅艺术、没有主题歌曲 (影片中甚至没有一句歌唱) 、芭蕾表演也并不是在影片的高潮之处才出现的。

《雨中曲》剧照

《雨中曲》剧照

那么,《红菱艳》又是否是一部“舞蹈片” (the dancing musical) 呢?也不尽然。尽管它已被公认为影史上最好的“舞蹈”电影,但是好莱坞意义中的“舞蹈片”还是有着它特定的指向。

简单的说,后者是一种通过舞蹈展现人物更深的思想感情和心理状况的形式。 因此,和《猫》 (cats) 那种没有真实情节的舞台剧不同,舞蹈片对叙事则极为看重。

并且,在最有名的交易舞中,影片效果是要依赖于明星效应的。例如好莱坞30年代最出名的舞蹈搭档“阿斯泰尔-罗杰斯”,伯纳德·迪克指出,他们的舞蹈通常是一种装饰派艺术 (Art Deco) 的体现,时髦雅致且富有程式化。

反观《红菱艳》,仍以那场著名的芭蕾舞剧为例,虽然它相对于影片整体也有一定的叙事作用,但这种叙事是隐性的,是作用在特殊的镜像结构方式当中的。也就是说,单就舞剧本身而言,导演更偏重于展现一种诗意的奇观,而不是让佩姬和克拉斯特直接用肢体语言倾诉感情。

况且,如果从影片的总体叙事上来看,《红菱艳》更像是一出情节剧 (melodrama) 。它描写的是歌舞,实质上侧重的却是佩姬、克拉斯特和莱蒙托夫之间的感情纠葛,并突出了佩姬在事业和爱情之间的两难选择。

莱蒙托夫在对勃朗斯卡娅彻底失望之余,颇有意味的“提醒”身旁的佩姬:“一个想要享受爱情生活的的舞蹈演员永远不能成为伟大的舞蹈家——永远不能。”这为影片最终的悲剧性预设了伏笔。

果然,结尾处佩姬为了追赶丈夫从剧场阳台跌了下去,临终前还让克拉斯特帮她脱下了血迹斑斑的红舞鞋。这预示着佩姬无法走出“红舞鞋”的宿命论怪圈以及回归传统家庭秩序的失败。

而莱蒙托夫也在这一重击之下变得有些歇斯底里,然而,他在剧场最后的表现不仅流露出对佩姬的真挚感情,同时也是个人道德上的一次自反式忏悔。由此,银幕下的观众也最终谅解了这个艺术上的独裁者,这个“令人着迷的魔鬼”。

既然如此,又如何去定位《红菱艳》中的歌舞片元素呢?彼·弗雷泽的见解或许能给我们一些有益的启示,他指出:“歌舞片首先是一种不可能耗尽自身的电影艺术模式,其次才是一种能够耗尽自身的电影类型。”

这里的“模式”类似于某种我们通常所言的“亚类型” (sub-genre) 。但不同的是,它与类型不一定具有同轴的关系,因为二者“分别照管电影特性的不同方面:类型专管内容,模式专管方法”。

由此,我们就可以在方法系统和叙事内容的交叉中得到尽可能多的影片,如歌舞歹徒片 (《热情似火》,1959) 、歌舞卡通片 (《美女与野兽》,1992) 等等。这也意味着,类型可以经过简单的改造之后,以新面目示人。

正如《红菱艳》这部影片,同喜剧性的反映乌托邦幻想的好莱坞同类作品不同,它将歌舞与叙事合为一体,并通过悲剧性的布局使观众得到一种亚里斯多德式的审悲快感,最终实现心理的净化与平衡 (即亚氏所言的“卡塔西斯”效果) 。

《热情似

火》剧照

《热情似

火》剧照

同时,它的成功也验证的类型混杂的重要性。正如伯纳德·迪克所言,“关键并不在于对一部电影提出某种直接的分类,因为对电影的分类并不像生物学那样”。 而赋予一部电影不同个性特征的秘诀,在于除了这部影片本身所属类型之外所蕴含的其他类型元素。

更可以说,艺术家应该在重复、改变、发展各种惯例的过程中尽量多的摄取多种类型的养分——这,便是一部影片能否成功的关键。 ▍作者标签:多层指涉与诗性奇观 正因为《红菱艳》是一部较为复杂的舞蹈情节剧,因此在很大程度上,影片避免了早期好莱坞歌舞片叙事上的一大软肋。很长时间,由于歌舞与叙事融合得不够贴切,使得这种类型不断为批评家所诟病。

例如,在影片《我最好的女孩》 (1941) 中,艾琳诺·鲍威尔为什么跳踢踏舞并没有任何动机和情节交代,仅仅由于她是一个优秀的踢踏舞演员。事实上,舞蹈本应是情节发展自然的产物,而并非仅仅是一种消遣的需要。

但是,在歌曲与叙事二者之间实现天衣无缝的融合也实非易事。在早期的歌舞片中,融合的需要或许根本就不存在——因为在那时的歌舞片中,情节原本就十分薄弱。

《我最好的女孩》剧照

相反,《红菱艳》对叙事的处理便尤其值得称道。即使在今天看来,也丝毫没有过时的迹象。严格来看,影片之中存在着一个三层的指涉结构,“童话—芭蕾—现实”三个特定时空的内容在导演的处理下实现了完美的融合。

具体的说,便是通过红舞鞋这一象征来达到叙事的平衡。 芭蕾舞剧《红舞鞋》是克拉斯特根据安徒生的同名童话改编的。 后者中,一个女孩渴望穿上一双红舞鞋去参加舞会。 可她当真得到了这件宝贝时,却发现这双舞鞋根本无法停止 下来。

红舞鞋带着她跳过山峰,越过峡谷,旋过田野和森林,日以继夜,时光流逝了,爱情也从身边溜过。 最后,女孩劳累过度,力竭而死。 在改编的芭蕾舞剧中,基本的情节都被保留下来: 女孩从一位鞋匠那里得到红舞鞋,离开了自己的情人,不停地跳着,直到生命的最后一刻。

上述二者的相互映射似乎是天经地义的,但更有意味的是,虚幻不幸成为了现实的投射。

佩姬显然就是那位身穿红舞鞋的女孩——实际上,她临死时正巧穿着那双道具鞋——她醉心于芭蕾艺术,她知道一旦沉溺其中便会无法自已,但仍然义无反顾。当莱蒙托夫真心请求她重跳《红舞鞋》时,佩姬最终心软了,也由此踏上了一条不归路;莱蒙托夫当然就是那个险恶的鞋匠,一个给佩姬穿上红舞鞋,并看着她力竭而死的独裁者。他当然也保有真实的情感,只不过在他自以为至高无上的精英艺术面前,那种道貌岸然尤其显得可憎。

影片的结尾,佩姬死了,可莱蒙托夫还活着。可以想象,假若他还存有一丝狂妄自恋的坏脾气,又一个穿“红舞鞋”的牺牲品大概也是无法避免的。克拉斯特呢,一个深爱佩姬却又软弱无力的情人形象。在莱蒙托夫面前,他永远是一个长不大的学生,一个不成熟的孩子。

或许,他有自己作为丈夫的尊严,可是在莱蒙托夫凌厉而又切中要害的话语面前,那丝微弱的尊严顿时化为乌有。影片结尾,他跪倒在佩姬面前,痛苦的哀求她跟自己离开舞团。可妻子的不置可否和犹豫不决却彻底宣告了他的失败。

或许正是由于《红菱艳》的内核是由安徒生童话发展而来,这使得作品的影像中充满了瑰丽奇幻的诗情画意。事实上,这也正是鲍威尔作品中最重要的“作者”标签。并且这种“齐幻”效果的营造,完全是一种技术美学的体现,即导演特别重视影片中摄影、服装、美工和布光等技术因素的作用。

1947年,鲍威尔就凭《黑水仙》为英国夺得两项奥斯卡技术大奖,到了《红菱艳》,他对幻境的铺排渲染更是有增无减。

譬如,在佩姬身着华服,头戴贵冠去见莱蒙托夫时,背景上灿烂的天空和蓝绿色的海洋与摩拉·希勒天仙般的容貌和王后样的服饰相配合,“使叙事部分脱离的普通的场景——伦敦的街道和后台的练功——而进入了一个纯诗的世界”;

而佩姬在次日晚上与克拉斯特在阳台偶遇时,紫色的天空惹人遐想,这时恰好一列喷出白烟的火车驶过,将他们笼罩其中,缥缈而富有诗意——有评论家也将此作为二人坠入爱河的先兆;

当他们最终相爱时,乘坐着马车在静谧的海滨缓步前行,疲倦的车夫酣然睡去,只剩下两颗火热绎动的心灵紧紧贴在一起。冷月无声,在碧蓝的大海上撒下一片明晃晃的碎银,此情此景,如何不让人为之陶醉!

《黑水仙》剧照

《黑水仙》剧照

当然,影片中更为著名的诗性奇观来自于那场缤纷眩目的芭蕾秀。它的瑰丽至极没法不让人怀疑这竟是一部40年代的作品!而这当中,又有两处技术效果特别引人注目:一处是在舞蹈中,佩姬交替的看见莱蒙托夫和克拉斯特的形象。

显然,当她一穿上红舞鞋,她就必然要在这两位对她而言最重要的男人之中作出抉择。要么是事业,要么是爱情,难道就不能二者得兼么?用莱蒙托夫的观点来看,绝对是不可能的。因此,实质上这里暗藏着古典悲剧中的二难选择。

在后文中,当佩姬决定接受克拉斯特的爱情时,两人既已意识到这是一种违禁行为。结婚不久,二人在床上便总无法安然入睡,于是接连下床来抚摸自己所舍弃的艺术工具——钢琴和舞鞋。第二处是佩姬在演出中看到观众变成了海浪,涌向乐池中的克拉斯特。克拉斯特则幻化成爱神,走上台与她共舞。这段极其抒情化的情景,是二人感情的汇合点,一种情投意合的诗性叙述。

由此,导演便无需浪费过多的笔墨罗罗嗦嗦的叙述两人相恋的过程。实际上,整部影片鲍威尔对于相恋这个情节,笔法相当节约。如果不注意芭蕾舞剧这个段落,就容易给人一个错觉,仿佛他们在排练中相识相知,刚刚还吵架拌嘴,一眨眼工夫便发展到谈婚论嫁似的。

除此之外,我们当然还要感谢摄影大师杰克·卡迪夫,他的辛勤付出最终成就了鲍威尔40年最好的几部影片——《红菱艳》、《黑水仙》、《生死问题》、《毕林普上校的生与死》等。据他回忆,自己原本对芭蕾艺术不甚了解。可在得知鲍威尔的下一部影片是《红菱艳》时,便整夜跑到伦敦的科文特花园 (Covent Garden) 皇家剧院观摩舞剧,最终反倒成了一个芭蕾迷。

可是,正如上文所言,鲍威尔也正因为对奇幻的过分追求给自己惹来了大祸,在英国他的电影导演职业几乎被现实主义的批评家所摧毁。就连上述美仑美奂的影像呈现也在很长时间内被认为是“非电影化的”。

例如,克拉考尔就在名著《电影的本性》中指出,舞蹈是电影适合表现的运动——然而,这里并不包括芭蕾舞剧。“因为它是在一个超现实的空间和时间中展开的。极有意思的是历来想把芭蕾舞剧‘储存’起来的尝试都失败了。”

克拉考尔这本著作完成于1961年,显然在他看来,《红菱艳》即是不折不扣的失败之作之一。

《霍夫曼的故事》剧照

《霍夫曼的故事》剧照

同时,对于鲍威尔1951年的作品《霍夫曼的故事》,他则给与了更猛烈的抨击: “他们完全窒息了摄影机面前的生活,以便保全歌剧的情调。 他们的影片在一定程度上只是拍下来的舞台演出而已。 ……他们不满足再现原作,便把他们所能利用的一切电影特技和幻觉手法一起用上,来给原作加油添醋。 ”

可以想象,在克拉考尔狭隘的照相外延论语境下,鲍威尔无疑充当了理论家攻击的活靶子,而他的反击却又始终软弱无力。 1956年,射手制片公司倒闭,鲍威尔和普赖斯伯格终止了长达17年的合作历程。 但是,他们彼此的创作却未就此中断,鲍威尔在1960年导演的《偷窥狂》,普赖斯伯格则转而为迈克尔·安德森撰写新的电影剧本。

不曾想到的是,《偷窥狂》又一次为鲍威尔带来毁灭性的打击。 至此之后,鲍威尔变得谨小慎微,他甚至不敢用自己的真名导演影片。 1972年,67岁的鲍威尔结束自己的导演生涯,黯然引退。 他的一生,既是辉煌的,也是充满悲剧意味的。

《偷窥狂》剧照

《偷窥狂》剧照

如今,鲍威尔已被尊奉为电影“作者”,不仅如此,他的作品重新获得上映,并被无数新晋导演反复揣摩,而科波拉、斯科塞斯、塔维亚尼兄弟、格林纳维等人更视他为精神上的导师。然而这一切,对于保守打击的鲍威尔已然意义不大。

1990年2月19日,他在英国的格洛斯特郡安然辞世,享年88岁。

在他的自传《百万美元电影》前言中,马丁·斯科塞斯热情洋溢地写道:“我为 (鲍威尔) 影片的戏剧风格——更确切的说,是一种电影化的戏剧风格——而震惊。那种戏剧化并不针对表演而言,而是渗透在叙事构架中的演员动机连同他们观看和移动的方式,以及摄影的运动、角度、布光之中。跳切、快速的淡出淡入、奇幻的场景,这些就仿佛是迪斯尼动画似的——你可以明白任何可能发生或者即将发生的东西。所有这些,尽在‘鲍威尔—普赖斯伯格’的影片中。”

时光飞逝,斯人已去,但历史终究给了他们一次公允的评价!

排片表:北京 淘票票购买

![]()