很多人觉得我没有继续留在开心麻花很可惜,不如意之时,我也会这么想,如果当初 ......那么我现在则会.......

这种马后炮的思维方法我不是很喜欢。

我不认为我继续留在那里就会前景一片大好,因为后来我选择了其他的路,那么在开心麻烦没有走的路,远远的看就变得分外风雨彩虹。

开心麻花多元化的工作模式,确实给那时的我,一个窗口,我透过窗口向外看,不过瘾,我想走出去。

彼时的麻花成了一种禁锢。

那会在麻花工资真的很低,低到我不能靠自己的所得解决在北京的衣食住行。

我的亲人-----大姨和留言姐姐姐夫给我了一个安稳的避风港。

大姨提出让我去她那里住,怕我不好意思,提出每个月上缴700元住宿费,包括在大姨家的一切吃喝拉撒。

说是上缴的生活费,实际上是他们为我积攒的零用钱。

因为晚上要跟戏,开心麻花早上上班晚,十点前到公司就行。早上,姐姐和姐夫匆匆起床上班后,我才睡眼惺忪得爬起来,洗漱完毕,大姨早已把丰盛的早餐递到我嘴边。我边吃,大姨边为我准备午餐便当,除了把饭盒塞得鼓鼓囊囊外,每天两个水果。吃完,我抹抹嘴巴,提着爱心便当背着小包坐地铁去。

在家里,我每天都被照顾得服服帖帖。

在麻花工作室里,我每天都被两个前辈姐姐轮流骂。骂我学生气太重,骂我做事不动脑子,骂我没有眼力见。反正就是看我不顺眼。当然也有对我非常友好的,几个男生和一个女生(我还是比较有异性缘哈哈哈哈)。

因为工作内容不确定,我被几个上司扯着干活,干了这个,那个不爽;干了那个,这个不爽。这些我都搞不定,我不知道我错在了那里。我以为这是不正常的,直到后来工作了多年,才了解这才是职场上再正常不过的。管他国内国外。

我还真是学生气太重了。

每天有三个时间段最开心了:中午午餐时间,我的餐一热,便会招来几个人,他们凑着鼻子过来,啧啧称赞;

晚上跟戏,我把自己投入在话剧里,想象自己是其中一个角色,进入了另外一个世界,曲散人散后,拎着小包坐地铁回家。

大姨家住大昌平,跟戏不管多晚,我都不害怕,我知道,在城乡结合部昌平站,姐姐姐夫总会在站外昏黄的路灯下等我接我回家。风雨无阻。

现在想想,姐姐姐夫每天要早起上班,晚上11点还要在地铁口接我,他们没有半点怨言,这是怎样的一种深沉的爱啊!

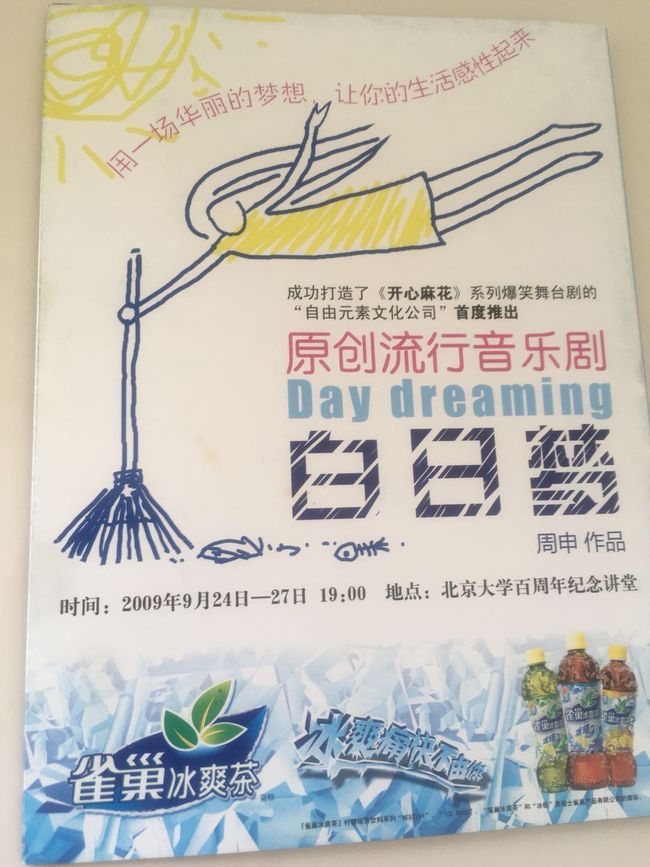

我离开麻花前,开心麻花的第一部原创流行音乐剧《白日梦》大火,整个制作团队的用心,还有演员的好的演唱和表演功底,把一个简单的故事丰满起来了。

女主魏雪漫唱功真的太棒了。可她就是一直不瘟不火的。前几年她在 《中国好声音》的歌声依然动听,我觉得她的歌声有种治愈系。

“用一场华丽的梦想,让你的生活感性起来”。

她一开嗓子,我的世界都凝固了。

我始终都是活在自己世界里的人。当时的音乐制作人王健对我说:“你整天提着沉甸甸的饭盒,不累吗?你不如找个大款嫁了”。

我觉得他侮辱到我了。

“和大款之间也可以有真爱啊,何必想不开”。

就是想不开。不是不稀罕大款,只是我稀罕的人不是大款。就是这么简单。

文艺圈的人都很放得开。真性情。

麻花团建,一个小领导喝多了,坐在椅子上,喊了一个属下女孩的名字,女孩大方得坐他腿上,的确可以看出来是逢场作戏,可我还是看不惯。接连换了几个女生后,他说:“我都被你们几个人坐了,你们还谁来啊?”

我着实吓到了。我默默地离开餐桌,到外面吹了吹海风。

麻花的女员工基本都吸烟,好像吸烟是文艺的标配。有的是真喜欢,有的是伪装。我就亲眼见过骂我的那个姐姐被烟呛得够呛,还要猛吸一口。

当时我觉得她们矫情死了;她们也觉得我二死了。

现在明白,她们也很可怜,为了自己能够融入文艺圈,笨拙得委屈自己,笨拙得挤兑后辈,笨拙得像个小熊。

我只是不愿意违心讨好任何人而已,俗称“情商低”。

离开麻花,多少有点逃避。

在那里开心吗,开心。可以跟戏,可以看到一些明星,满足我小小的虚荣心;

全部开心吗,不。不同文化理念、不同价值观的冲撞,让我有点应接不暇。

我的开心不开心,交织在一起,就像拧起来的麻花,两股子不分彼此。

我以为大韩航空就是我的“意中人”,脚踏七彩祥云来接我去一个更广阔更美好的世界。

我却不知道世上是有相生相克的理,任何事,有正就有反,有好就有坏。

这是我离开麻花很久很久后,才知道的。

所以,现在你问我,离开麻花后悔吗,去大韩后悔吗,甚至后来种种选择后悔吗,我都可以笃定地说,不后悔。

尽管我现在这样的状态,我也不后悔。

“生活就像一盒巧克力,你永远也不知道你拿到的下一颗是什么”。

我能做的,就是在吃成一个胖子前,尝遍所有口味。