短篇小说,是把一张纸铺平,把可以写两张纸、三张纸,甚至十张纸的字压缩进来,所以短篇得看得仔细,一不小心就漏了什么。电影,是把这张纸折成飞机,还摆在了橱窗里,所以得花点心思,得让这架纸飞机做得足够精致。戏剧,是呼一口气,把纸飞机抛出去,所以这飞机不光得长得漂亮,还得飞得漂亮。

短篇小说,可以让人花十五分钟,如果它有足够张力。写短篇很不容易,得挖空了心思,去吸引读者,得让心绪此起彼伏,让思绪意犹未尽。小说《罗生门》做到了,不因为它是芥川龙之介的代表作(也可能是芥川本人最中意的作品),而因为其中的选择是荒谬而自然的,其中的的堕落是痛苦而顺利的,其中的正直是坚毅和徒然的。

电影,可以让人花两个小时,如果它有足够张力。电影本应是艺术,且得用艺术的姿态去鞠躬,去献笑,去弯腰九十度,去讨好观众,去让悬念令人期待,让结局出人意料。电影《罗生门》做到了,因为黑泽明,用天才的构思重组了《罗生门》和《竹林中》两部小说,成为一个完整而美妙的故事;因为黑泽明,用丰富的画面感让同一个故事可以持续发酵,成为越品越香的美味。

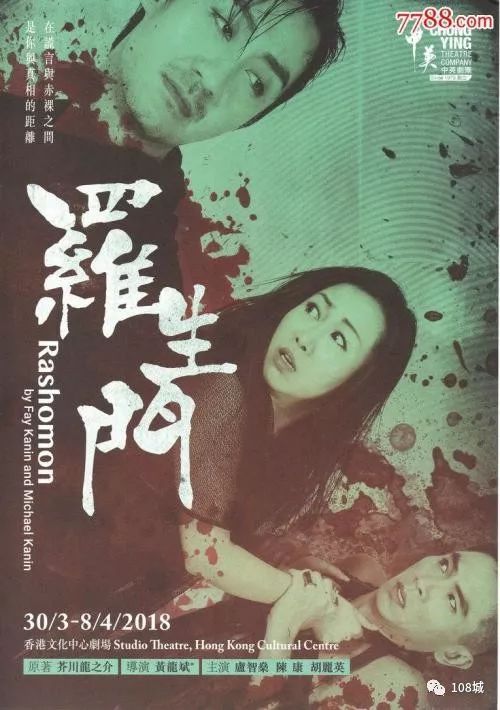

戏剧,可以让人花两个小时,也可以花一天,取决于它是否有足够张力。戏剧在剧场里,也在剧场外,既得让观众共鸣共振,也得让观众回想回味。这是戏剧场的独特魅力,演员是舞台上的主角,观众是舞台下的主角,他们需要配合,让演员充分传达,他们需要参与,让自己融入表演。很推荐中英剧团黄龙斌导演的《罗生门》,剧本本身的张力,已能够支撑一个完整的表演;在赋予舞台动作的感染力后,成为有态度的表达和传递。所以,哪怕大鹤只能听懂三成的粤语,也能体会舞台上的真情实意和舞台外的意犹未尽。

从小说到电影,再到戏剧,《罗生门》固执地呈现着经典,以各种天才的方式。

天才不在于狂风暴雨的宣泄,也不在于和风细雨的感化。它用戏谑,和文学做着游戏,轻轻松松。而这游戏,叫做创作。

芥川龙之介的游戏

如文题,有的人喜欢玩文字游戏。聪明的他们,一来喜欢用谐音,于是在机场、在车站、在CCTV4,能有无数的“醉美乡村”、“醉美城市”,用似是而非的酒香营造着陶醉,即使那个乡村或城市并不出美酒;聪明的他们,二来喜欢说人话,某部知名或不知名的小说、电影或电视剧里,某个重要或不重要的人物的某句思索或不假思索的话,只要于其有利,就可以是宣传口号,于是到处都有“XX是个好地方”“XX风景独好”;聪明的他们,三来喜欢自说自话,字是让人组装和组词的工具,于是美城就是美丽之城,德城就是道德之城,法城就是法治之城。

也如文题,有的人无意于文字游戏之外,在多年以前就开始了文学游戏。

芥川龙之介玩了几个游戏。

第一个游戏是组装。

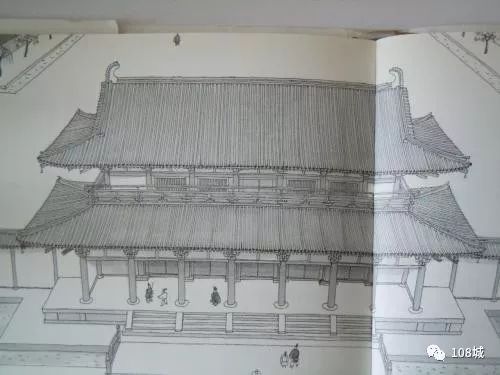

芥川用搭积木的方式,从《今昔物语》中选取故事,进行了组合,建成了他的罗生门。

第一步,铺地基。首先,地基得造得牢,但既然是游戏,就可以马虎点。于是,故事的地点是十二世纪的罗生门,它在京都的主干道朱雀大道上,它是大道上重要的南城门,它曾光鲜亮丽,它曾车水马龙,但现在它依然破败了。甚至破败的城门里,堆满了死尸和死狗(虽然两者没有本质区别)。其次,造地基得挑对天,怕的就是雨天。但游戏什么天都得玩。于是,那一天大雨滂沱,道路变得泥泞,恶臭开始发散。大雨和恶臭中,罗生门让人别无选择,不得不在其下避雨;又让人心生迟疑,犹豫是忍耐雨水还是忍受臭味。大雨和恶臭中,罗生门成了一道真正的门,走进它,人没办法继续做过去的自己,因为必须要承受,也必须要选择;走出它,紧绷的弦突然松开,人可以撒欢,可以放纵,可以重新开始,可以忘记过去的种种,和过去的自己。

第二步,建框架。需要有一个故事,来让游戏有模有样。庆幸的是,《今昔物语》里有个不错的选择,即《罗城门登上层见死人盗人语第十八》。故事很惊悚,有死人,而且死人堆里有活人,而且活人还在对死人做着些什么;故事很有趣,有强盗,有小偷,小偷比不得强盗坏,也不见得比强盗好;故事很别致,居然借了强盗的嘴来讲。但毕竟,强盗的表述太平太淡,框架建好了也只是座普通的城门。

第三步,粉刷。强盗的能力有限,不得不去给他擦屁股,不得不想想办法,把这个普普通通的框架变成城里的地标。说来也简单,刷一个怪异的颜色即可。芥川龙之介就地取材,从《今昔物语》又挑取了一个故事《太刀带阵卖鱼妪语第三十一》,组装进了原来的框架。新的故事里,遭强盗的人正在偷窃。也因此,原来的故事被赋予了合理性。所以,人人都在作恶,我也可以作恶。所以,活人是可以对死人做些什么的,如果那死人的确该死;活人也可以对活人做些什么,如果那活人活得不像个人。

一场游戏后,罗生门建成,美轮美奂,熠熠生辉。

第二个游戏是改装。

《今昔物语》像极了阿拉伯的《一千零一夜》,也像极了中国的《三言两拍》,有说不完的世间稀奇事,有道不尽的人间古怪人。《今昔物语》于芥川龙之介,似乎有取之不竭的灵感。正如他所言:

《今昔物语》中的人物就像所有传说中的人物一样,心理并不复杂。他们的心理只有阴影极少的原色的排列。不过,我们今天的心理中,多半也有着与他们心理共鸣的颜色。

敏锐的眼睛又盯上了一个故事《携妻同赴丹波国的丈夫再打江山被绑》。由于大鹤有不喜剧透的劣习,只好说这是一个无聊的故事:它人物丰富,却各司其职,坏人坏得纯粹,美人美得彻底,还有的人贪心得贪婪,无能得窝囊;它情节完整,见色起意,坏水动得自然,无能为力,只好默默接受;它有始有终,好事变成了坏事,坏事没有变成好事。就像一条规矩的流水线,生产着一个规矩的产品。

芥川龙之介显然不满于此,他要的是小说,可以压缩废话、可以制造起伏、可以维系悬念的小说。

他改装了人物。坏人没有那么坏,坏人变得光明磊落,可以坦率地承认自己的罪行,可以勇敢地去面对不可避免的刑罚;坏人也变得有情有义,所有的冲动和错误归根结底是因为爱情。美人也没有那么美,柔弱的表面下是刚强好胜,即使挣扎无用也需要摆出姿态,贞烈的外表下是无情毒辣,既然于事无补不如将错就错。

他改装了故事。如果说《今昔物语》中的故事是一条流水线,改变后的故事就是个黑作坊。吃出了问题,它必然有问题。但是,哪怕光着脚去搅拌,最多加上点味道,吃是吃不出问题的,必然不是原料的错;哪怕添了些苏丹红,无伤大雅,颜色还诱人了许多,也必然不是加工的错。当众多的第一人称一起描述,故事就有了不同的主角,主角得高大上,得合理化自己的所作所为,哪怕犯了错也错不关己;当所有人都成了主角,事实不重要,结果也不重要,重要的是平衡,平衡每一处的合理化,重要的也是修饰,能把错误修饰地无关大局。

改装之后,就成了芥川自己的作品。这篇小说很漂亮,叫《竹林中》,也译作《筱竹丛中》。

黑泽明的游戏

直到现在,大鹤也很难想到,天才的黑泽明为什么会想到把《罗生门》和《竹林中》拆碎了,拼装成拍成他的电影。

《罗生门》和《竹林中》,它们人物不同。

没办法像电视剧版的《一地鸡毛》,把两篇小说(《一地鸡毛》和《单位》)有着类似主人公的小说进行拼装。只要人没变,他可以固执地做自己,从一而终的性格可以让故事间看不出拼接痕迹;他也可以自如地成长或堕落,人物的突出可以弱化故事,可以让拼接有更多的意义。

如果黑泽明把《罗生门》和《火男面具》进行拼接,倒也巧妙。当脱去面具的平吉喝了酒,当他在罗生门下避雨,他也许能多忍受一会儿门里的恶臭,他也许也会上楼去一探究竟,甚至可以和老妪共舞一段。平吉可以死在罗生门下,堂堂正正地失足,堂堂正正地跌落。但无论如何,他不可能再像原来那样,委屈地死去。

但人物不同,甚至了无关联,在一个舞台上要么互相抢戏,要么牺牲一方。难。

《罗生门》和《竹林中》,它们情节不同。

没办法像《三国演绎》,把《三国志》里一个人的故事搬到另一个人的身上。于是,温酒斩华雄的是关羽,诛文丑的是关羽,古城斩蔡阳的是关羽,刮骨疗伤的是关羽,单刀赴会的也是关羽。

如果黑泽明把《罗生门》和《鼻子》进行拼接,倒也不错。当烦恼的内供步入罗生门,恶臭必然会刺激那个硕大的鼻子,面部肌肉一通条件反射,自然而然鼻子就缩小了。以至于看到门内的景象,慈悲心和不齿心一阵纠缠,走出罗生门后鼻子又可以发生奇妙的变化。

但情节不同,甚至了无关联,了不起就是《暗恋桃花源》,得把两篇小说都割裂,叙事顺畅不了,故事也完整不了。难。

《罗生门》和《竹林中》,唯独类似的,是环境。

正如《罗生门》开头所述:

近两三年来,在京都,地震啦,旋风啦,失火啦,饥馑啦,一幢幢灾难接连发生。从而京城之荒凉不同寻常。

在这样的京都,正适合竹林中那一幕幕的上演。

因为在这样的京都,人没办法继续做正常的人,生命也没办法继续原来的样子。人可以有不同的死法,可以因为屈辱自尽身亡,可以在决斗中失手而死,也可以受了暗算含冤而死。在这时候,死亡远是一件比活着容易多的事情。

当然,人也可以有不同的活法,只是需要多点忍耐,多点忍受。需要像忍耐罗生门里的恶臭那般去忍受屈辱,即使这将相伴终生;也需要像忍受罗生门里的残忍那般去直面生活的残忍,既然无力阻止,无法避免,何不如坦然接受。

《罗生门》和《竹林中》,黑泽明用了最困难的方式进行拼装,却成就了一部简单的电影,简单地精致,简单地让人觉得本应如此。

中英剧团的游戏

得介绍下这家剧团,根据官方介绍:

中英剧团是香港历史最悠久的职业剧团之一,现任艺术总监是古天农。剧团致力于发展舞台艺术及戏剧教育的工作,并透过制作具本土特色的戏剧,多方面拓展艺术文化的交流。成立于1979年的中英剧团,曾公开上演的剧目超过320出;过去曾26次在香港舞台剧奖中获逾百项提名,共夺得91个奖项。

中英剧团也继续了游戏,他们的方式是乔装,让那架纸飞机看起来像一架真正的飞机。

伪装得靠人。

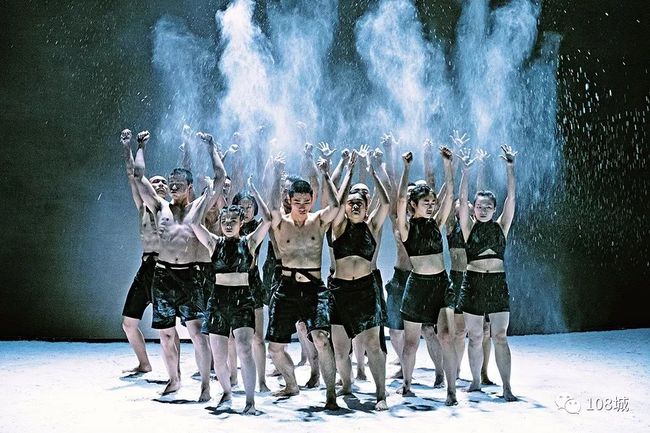

除了小说和电影里的预设角色,戏剧《罗生门》更增加了一批群众角色。

人物带来了气势。三个人的舞台是不完整的,剧本赋予的背景、气氛和精神需要更多人的展现。于是,角色演员和群众演员,一起劳作,一起挣扎,一起展示平民的艰苦;于是,一个人的表演加以众人的表演,加以组合重构,可以让动作更趋于舞蹈,让舞蹈更趋于表达。

人物带来了气氛。特别是群众演员,他们不一定有角色身份,但他们的身体和声音,共同作用了剧场的氛围;群众演员不一定有戏份表演,但哪怕在舞台两侧候场时的凝视,却成了天外方物旁观世人的无聊争议;群众演员的参与,为对于不同场次的转接营造了气氛,气氛的压迫感可以让观众透不过气。

人物也带来了层次。和尚、樵夫、小偷,可以用闲言闲语来做议论;强盗、妻子、武士,可以义正词严地狡辩,也唯唯诺诺地责备;而那些没有身份的人们,可以议论,可以指责,既可以让自己像一个有身份的人那样去参与,也可以做一个无关紧要的人物去躲避。

伪装得靠表演。

表演得靠人。强盗与武士的打斗,既可以具真实感的激斗动作,他们使尽全力,欲置之死地而后生;也可以是滑稽搞笑的比试,他们比划着动作,不想伤到自己,也不想伤到对方。因为,各人所说的事实都并非事实,打斗可以乡镇的那样激烈,也可以像假的那样搞笑。世事便是如此荒谬可笑。

表演也得靠舞台。《罗生门》的舞台铺盖了一层灰白粉末,演员舞动时尘土飞扬。像极了野外的环境,也像极了扑朔迷蒙的现实。舞台上也装置了一张可横向推动的长木,在换场时可左右推动,地上原本纷乱的粉末被扫平了,每个角色的预设也得从头说起。

这场游戏,伪装之下,是一个深刻的思考:本来无一物,何处惹尘埃?

从小说,到电影,到戏剧,不同的人以不同的方式演绎着《罗生门》。也许还有下一次,还会有一个天才,用另外的游戏方式,呈现另一种的“罗生门”。