明月未出群山高,瑞光千丈生白毫。一杯未尽银阙涌,乱云脱坏如崩涛。谁为天公洗眸子,应费明河千斛水。遂令冷看世间人,照我湛然心不起。西南火星如弹丸,角尾奕奕苍龙蟠。今宵注眼看不见,更许萤火争清寒。何人舣舟临古汴,千灯夜作鱼龙变。曲折无心逐浪花,低昂赴节随歌板。青荧灭没转前山,浪飐风回岂复坚。明月易低人易散,归来呼酒更重看。堂前月色愈清好,咽咽寒螀鸣露草。卷帘推户寂无人,窗下咿哑惟楚老。南都从事莫羞贫,对月题诗有几人。明朝人事随日出,恍然一梦瑶台客。——苏轼《中秋见月和子由》

苏洵、苏轼、苏辙,人称“三苏”,父子三人皆为“唐宋八大家”一员,在文学史上并不多见。苏轼与其弟苏辙关系和睦,多次赋诗相和。

与这首诗相比,苏轼中秋所作的词《水调歌头·明月几时有》流传更广,特别是被今人重新编曲演唱后,几乎每个人都听过,那首词也与苏辙有关,“兼怀子由”。

我与弟弟关系一直很好,年幼时因小事偶有摩擦,长大后几乎没有红过脸。

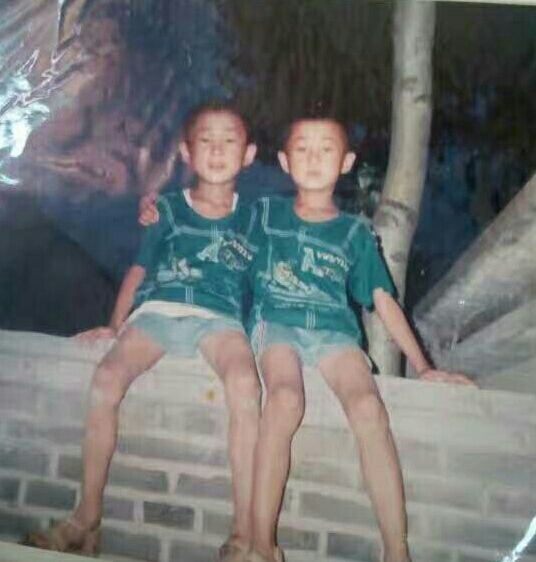

我和弟弟是双胞胎,我仅仅比弟弟早出生几分钟,弟弟很少叫我哥哥,他可能觉得我们年龄相差太小,叫哥哥太“亏”。我不以为意,直呼其名,地位更为平等。在正式场合,他会叫我,听了他那声难得的“哥哥”,会有一种受宠若惊的感觉。

从小到大,我们什么都是一样的,衣服、鞋子都是一买两件,所以外人很难区分我们两个。一日,同村的大婶终于发现了我们的区别:弟弟耳后有一颗痣而我没有,她把自己的“重大发现”告诉了好多人,以至于那时候我们一出去就被别人揪着耳朵辨别谁是老大谁是老二。我们虽不胜其烦,也只能听之由之,谁让我们那么受欢迎呢。

我和弟弟“自成一派”,上学、放学形影不离,下河、上树、钻洞、入林也“共进共退”。在玩捉迷藏时,也曾利用玩伴分不出我们的优势占尽便宜(游戏中找到某人时必须喊出他的名字才算成功)。

小学三年级之后,我们要去八里地外的小学上学,同村的一起搭伴上下学,心疼孩子的家长会来接送。父亲生病后家中一片忙乱,走着走着,同行同学陆续被家长接走,很多时候最后路上只剩下我们兄弟二人。父亲病情稳定后也会骑自行车接我们,远远看到父亲,我和弟弟欢呼雀跃,知道自己和别人并无不同。

上三年级之后,弟弟的成绩进步很大,从入学时的中游水平一下子挤进前三名,教我们语文的姜老师多次把弟弟作为典型,号召同学向他学习,现在还清楚记着他的那句话:“穷人家的孩子早当家”。当时,我们可以依仗的东西并不多,只能握紧手中的笔。

那段时日虽然艰难,但中秋月明之时,一家人是整整齐齐的。

小学四年级之后,我的学习成绩一直“碾压”弟弟,直到高三,弟弟靠高考扳回一局,他去了青岛,而我发挥不佳去了聊城。一东一西如别鹤,第一次长时间的分离。

刚入大学,我们靠书信互通信息,一月几封,在信中写自己的现况、心情,互相激励,直到现在还保存着那时写的信。

大三那年和今年一样,国庆节与中秋节连在一起,我坐车去找我弟弟。那是我第一次去青岛,住在弟弟宿舍,混进图书馆看书,他们食堂的饭比我们学校好吃。中秋节那天晚上,我们一起去了学校附近的小吃街,吃了什么现在已想不太清,只记得饭后的烤鱿鱼十分鲜美。

吃完晚饭,决定去看海上明月。在去海滩的路上,我们进了一商店想买月饼应景,结果发现在青岛小包的月饼也贵的离谱,犹豫再三后,我们还是一人买了一个。

来到“石老人”海滩,那时的海风已经有了凉意,一轮明月从海的尽头升起,月光清明。海浪拍在岸上,堆起一层白沫。我们脱了鞋,海水慢慢漫过脚背,凉凉的,痒痒的。

此地的海果然与故乡的不同,更为干净,少了几分野性。每个人的故乡都是独一无二的,我想起了远在家乡的母亲,弟弟也别有感触,我们的话少了起来。

那天海滩上的人不少。有人在踢球,其中一队全是俄罗斯人,他们玩得十分开心。

月亮越升越高,海风也越来越大,我们决定回去。

那日我们未曾饮酒,也未曾做梦。

第二次去青岛临近毕业,我们一起参加那里举行的招聘会,工作未定也无心游玩。

大学毕业,弟弟进了老家的金融系统,我几经辗转在市区定居。两人虽不像小时候那么整日“厮混”在一起,但会时常见面,我们的感情一如儿时。

父亲已离开我们十四年有余,他同样喜欢读书,年轻时曾考入某学校,因身体原因未去就读,成为憾事。

今年的中秋之月即将升起,又是举家团圆之时。过去的日子一去不复返,对于明日唯余祝福:“但愿人长久,千里共婵娟”。