作者 : 大地倚在河畔

-1- 此城与彼城,因我们而存在

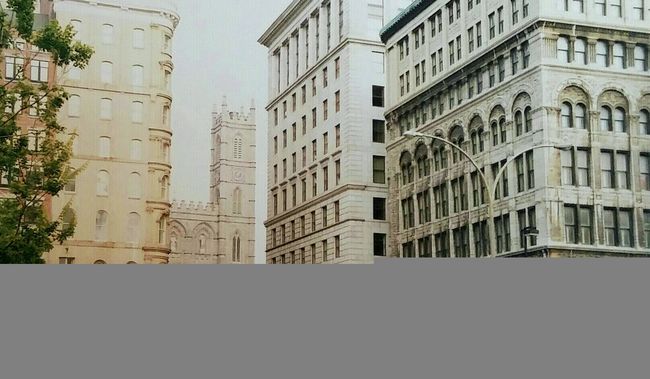

偶尔翻出多年前到访蒙特利尔的照片,朦胧的蒙特利尔情景,顿时如幻似真跃然脑际。那段日子不只一次沿着通向旧城中心的圣尤尔贝恩街(Rue Saint-Urbain),经过一座古老酒店旁边有点坡度的街面,从西北角进入达尔姆广场。著名的圣母教堂矗立在广场东南端,两座宏伟的塔楼极似中世纪的城堡。教堂主门廊朝向南北走向的圣母街,某日徜徉于附近一带,圣劳伦斯河的风在街中曼舞,近午的阳光清晰洒落在连排的露天咖啡廊上。

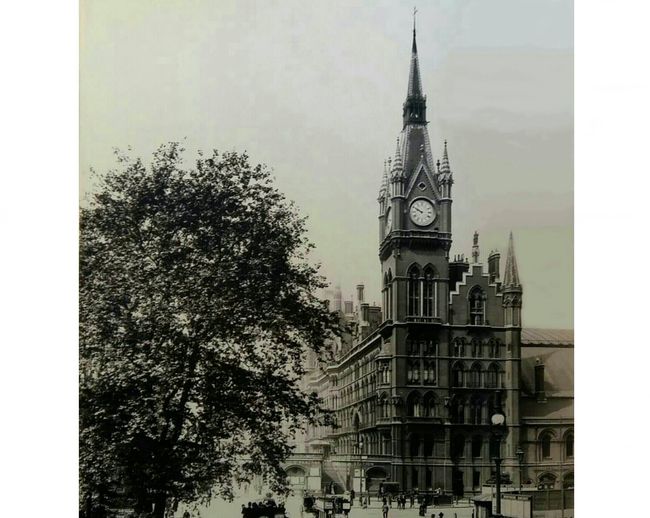

城市某些景象,有时会因某种潜在的缘由,瞬间留给我们特别深刻的印象。我还想起同样是很多年前的德国科隆之行。傍晚时分参观科隆大教堂,暮色中,教堂精致繁复的宏伟立面让我震撼不已,它内部各构造之间又是那样完美和谐。当晚在教堂后面莱茵河畔的小餐馆用餐出来,还禁不住在夜幕下屡屡回头眺望这座欧洲最宏伟教堂的黑色背影……

时间让这一切变得飘渺。所有风景无不在时间之河中流变。我不时会想,那艳阳映照的圣劳伦斯河岸,达尔姆广场和附近咖啡飘香的街区景色依旧动人吗?那暮色深沉的莱茵河畔,科隆大教堂巨大塔影下的小餐馆灯火还在闪烁吗?这些遥远的城市,当中每个街角,每个门廊,以及某处树影苔痕,似乎只有当我们再次置身其中时,才能确信它的存在以及我们记忆的真实。

我们是这些城市的陌生者。在我们到访之前,这些城市已经存在了悠长岁月。我们只是偶然的过客,蜻蜓点水后,又复远隔重洋。匪夷所思的是,事过多年,借助网上旅游地图,我居然如临其境般重见了以往曾经匆匆涉足的这些地方,包括前述达尔姆广场和附近圣母街一带街区、科隆大教堂和莱茵河畔的堤岸。那是分毫毕现的实景,行人道上的井盖及地砖、街道门牌、旧房子斑驳的老墙,全然清晰呈现。事实上,这些城市景色依旧。它的变化,以我们极有限的尺度通常未能察觉。它依旧在那里等待着我们不期而至再度相逢。在距离我们万里之外,它的生活在继续——以它自己的方式。尤其我还惊讶地见到了在书本上熟悉的意大利罗马的鲜花广场,色彩缤纷热闹非凡的露天大集市,以及广场东南角连接的古老的朱伯纳里大街,与B·雅各布斯在《伟大的街道》一书中所描写的多么吻合,因而感觉多么亲切!

遥远,不仅指的是空间,也指时间。美索不达米亚平原的苏美尔人的城市、巴尔干半岛的古希腊的城邦,同样激起我们探究的欲望。为何我们总是被这些遥远的城市所吸引,一旦踏足或在书本上涉猎时总是如此激动和愉悦?想必是它们唤起了我们灵魂曾经居住过的完美的“城市理型”的朦胧记忆,让我们有一种回乡之感?又或是我们在那里看到了城市之为城市所必定存在的某种共同或类似的东西,虽遥远却共通,因而倍感亲切?

无论距离多么遥远,所有城市都与我们相关。某种意义上,所有城市都是因我们而存在的,都属于我的世界的一部分。只要我们存在,地图上标注的那些大大小小城市都是我们经验的可能对象。正如我们曾经远行,说不定某个宁静早晨,我们会突然出现在此前陌生的遥远国度的某个城市,一切皆有可能。对城市的感受是一种生命历程。即使是那些很久以前甚至早已消失的远古城市,通过阅读也是可以为我们所认识的,因而也是我的世界的一个构成。只有当我们永远离去,包括我们居住之城在内的所有城市,才真正且永远与我们无关。

-2- 城市是永不落幕的戏剧

热爱城市的人关注所有的城市,喜欢城市中那种丰富的戏剧性。每个城市不同时期的生活,以及由此产生的跌宕起伏的变化,还有往日今时的荣耀与梦幻、欢乐与痛苦,也就构成一个城市永不落幕的戏剧。平凡的日常生活当然也是戏剧的重要部分,正是它展现了剧情的每个细节。而不同的城市,则是一出出彼此永不重复的独一无二的戏剧。

关注不同的城市,也就是感受和接近城市之所以为城市的全部精彩与完整内涵。欧洲中世纪城市似乎比更遥远的古希腊城市清晰可辨,文艺复兴时期的建筑师阿尔伯蒂富有诗意地描述中世纪的城市:窄长的街道像河流一样弯弯曲曲东转西拐,每座房屋的前门都朝向街道中央,行人每走一步都可以看到不同的街景,实在是美好且有益于健康。[1]但柏拉图的城市也是真实的,他的城市论述印证了古希腊城市的具体形象。柏拉图讲述道:古希腊人是尽可能将城市建在整个领土的中心,然后将城市分为多个区并以神的名字命名,当然他们首先会在城市中心的高地上建立一个供奉宙斯和雅典娜的圣地,将庙宇设置在广场的四周……[2]

经历漫长岁月之后,19世纪的巴黎在一场“创造性的破坏”中实现了现代蜕变。奥斯曼男爵对旧巴黎进行大刀阔斧的改造,他将里沃利街延长连通香榭丽舍大街和巴士底广场以外区域,又修建南北走向的塞巴斯托普勒大街、斯特拉斯堡大街和圣米歇尔大街,这条穿越巴黎中心地带的交通要道,在夏特莱要塞广场与里沃利街交汇,构成了著名的“大十字路口”。之后着手改造以西岱岛为主体的传统中心区,进而又将大改造扩展至城市的边缘地带,整个巴黎囊括其中。人文地理学家大卫·哈维说是奥斯曼强迫巴黎走入现代。

奥斯曼的巴黎大改造被指是现代性登场的典型一幕,此后的现代城市更是五光十色,当中的情节,复杂、精彩而又浪漫,但并非全部都那么令人愉悦。

城市的戏剧远不止此。记得20年多前到访比利时布鲁塞尔,置身于市中心的美丽大广场,一种豁然开朗的视觉惊异陡然而生,然而令人更觉惊异且慨叹的是广场上演出的历史人生:最初这片空地建起了一个布匹交易市场,周边有肉店和面包店。15世纪时人们在西南边修建了尖塔高耸精雕细刻的哥特式市政厅,这座建筑充满艺术又象征着权力。随后数十年商人们纷纷加入,各行会会所相继落成。而残酷的戏码也接连上演,16世纪初昔日的面包房变成了西班牙统治者的审判厅,大厦正前方是死刑执行地。1569年艾格蒙特和霍恩两位伯爵因支持民众反抗西班牙王室,就在这里被送上了断头台。1695年路易十四的炮火几乎焚烧了整个广场,市政厅只剩下尖塔及部分残墙。布鲁塞尔人决定重建广场,让它比以前更绚丽夺目。

后来,宏伟精致焕然一新的市政厅成为城市的标志性建筑,那轻灵高耸的尖塔以及建筑中布满走廊的巨幅壁画也成为城市历史的见证;原先的面包房变作没有国王居住的国王大厦,里面倒是收藏了数以百计各国赠给“布鲁塞尔第一公民”撒尿小童的服装。如今大广场成为一个和平、安宁、悠闲的市民生活场所,周围尽是咖啡馆、小酒吧,熙来攘往多姿多彩;各行业商会和布拉奔公爵官邸重新兴盛,当中部分变成了博物馆、美食店,每日游人络绎不绝。当岁月的浪沙淘尽,惟有生活永远延续。

这演绎不尽的一幕幕片断,其所讲述的,不仅仅是建筑的故事和地理的故事,更是历史的故事和文化的故事。刘易斯·芒福德说:“城市不只是建筑物的群集,它更是各种密切相关并经常相互影响的各种功能的复合体——它不单是权力的集中,更是文化的归极。”[3] 所有的城市都以物质的和精神的方式,在地理和历史的时空中展现它的特质。遥远之城召唤远岸的漫游者,我们不辞万里前往观赏阅读的,原来正是这样一段关于人类生活的文化的故事。

-3- 城市就是变化,变化就是成长

然而,我在想,这些文化的故事,归根到底也就是变化的故事——城市伴随生活变化而变化的故事。城市是空间的,也是时间的,正如法国哲学家柏格森的纯粹的绵延之义所揭示那样,它在时间上永远处于正在进行中的和不可分割的绵延,我中有你,你中有我,过去、现在、未来相互关联又相互渗透,充满难以预见的意志抉择。简言之,城市就是变化,变化就是历史。即使那些我们刻意要保护的街区或建筑,也不可能且不应该拒绝变化。

巴黎圣米歇尔大街就是变化的生动例证。你可以在街道东侧看到古罗马的遗迹,建于公元3世纪的高卢—罗马浴池就座落在那个藏有大量中世纪艺术品的克吕尼博物馆内。这个原为中世纪民间宅邸的博物馆则建于1480年至1510年间。尤其是,街道东边以巴黎保护神的名字命名的圣热内维埃夫土丘,时刻令人想起罗马占领时期的城市;附近的克洛维路则令人想起法王克洛维打败罗马人建立法国的历史辉煌。沿街还有建于1253年的著名的索邦大学。附近还有始建于1764年的万神殿,这里安睡着伏尔泰、卢梭、雨果等伟人。街道西侧是建于17世纪的卢森堡花园,在此散步可到达辉煌的卢森堡王宫。重要的是,今日圣米歇尔大街被赋予了无所不在的现代生活元素,依然鲜活地变化发展着。圣米歇尔大街被认为是一条商业化的街道,但街道作为历史承载者的固有属性并不因此有所改变,它动态地凝结着历史并且呈现可供追寻的脉络。

很多时候,变化还会将历史凝结在同一建筑物上。伊斯坦布尔的圣索菲亚大教堂,原本是君士坦丁大帝于公元326年建造的君士坦丁堡的一部分,公元532年至537年,查士丁尼一世将其改建成为有恢宏大穹隆的基督教堂,16世纪时被改建为清真寺,增加了尖顶,1935年又被改建为一座博物馆。因为变化,这些街道和建筑物充满了历史感,人们在这里可以看到并且追寻历史,从而知道这里的人从何处如何地走来。

这些具有丰富多样性的街道、广场和建筑的存在,保存及再现了城市在其漫长历史进程中的复杂变化。今日人们已经充分认识到将历史建筑或地区及其周围环境作为一个相关整体来考虑的意义。在建筑保护史上,无论是主张再现历史建筑艺术外貌的“历史学派”,或是希望保持建筑的历史完整性的“现代学派”,都只是从同一理论光谱的两极来共同强调保护的价值。而保护就是对变化的肯定与尊敬。这同时也就决定了对未来变化的应有态度。

城市作为一种积聚,一种绵延,以往全部的历史延伸到现在,在当下活动,并渗透于未来。柏格森认为存在就是变化,变化就是成长,而成长就是永无止境地继续创造自我。我一直认为以这一思想诠释城市和它的各个部分是十分贴切的。变化是一种常理。我们需要考虑的,或许只是能否选择某种合适的变化以及变化的最优速度,藉此保持城市空间的协调和环境的较强的历史可辨性,让我们继续拥有对城市的亲近感、适应能力和驾驭能力。

-4-顺应变化的趋势,让城市与街区继续并更合理地变化下去

这些关于变化的观念至少还可以在以下两个方面启迪我们:一是要保护好变化的痕迹,包括城市与街区以往那些具有极高或较高历史和艺术价值的遗产,也包括那些“积淀了文化意义的普通的历史作品”;另一方面是要顺应变化的趋势,让城市与街区继续并更合理地变化下去。

比照那些我们到过的或未到过的遥远之城,往往会发现我们所生活的城市在关于变化的观念和实践上依然还有许多需要完善之处。我们喜欢抹去变化。为了突显某个历史建筑,当事者时常会大面积铲除周边的建筑乃至街区,将历史建筑孤零零置于一片广场或绿地中,割断其与周围环境的联系。这种做法破坏了由时间所形成的历史变化的完整性,歪曲了这些变化的历史真实。

广州的陈家祠和大元帅府等工程就是类似的做法。为了建造宽阔的纪念性广场,工程不惜大量拆除与历史建筑紧密关联的周边民居乃至成片的街区,将其在原有环境中抹灭。这些虽普通却已具有历史文化意义的民房乃至街区的消失,无可挽回殊为可惜。至于其它形式的不合理拆除更不在少数。城市历史上的许多变化的痕迹就这样被抹去了。

然而,我们在抹去这些变化、取消对这些变化的记忆的同时,又时常对新的变化反应迟钝,阻碍甚至拒绝新的变化。先前阅读B·雅各布斯《伟大的街道》一书,被书中对罗马建于中世纪的朱伯纳里大街的叙述所吸引,更被当中详尽的关于此街今日生活的细节描写所打动:这里有“紧密的空间配置、街道上相对高耸的建筑以及望不到尽头的街景……阳光在这些建筑的细部与表面上游走,给街面带来了不断变化的光影关系……” 广州长堤附近也有一条同样古老的类似街道——早在宋代已经存在的卖麻街。这条起于石室教堂西侧的细长的旧街,街面两侧开满各式各样的小店铺,售卖生活所需的杂货和小吃,一天之中的大多数时间街上总是人头攒动市声喧哗,入夜之后则变得十分宁静。但是这条街道近数十年来没有任何变化,准确地说是没有任何积极的变化,残破、脏乱,一片衰败景象。

卖麻街和朱伯纳里大街这两条街道在历史悠久和至今充满生活气息这一点上是相似的,但在街道的物质特征及其优劣方面则恰成鲜明对照,其区别在于,朱伯纳里大街古老而又与时俱进,卖麻街则是古老且停滞。卖麻街是值得保护的,残破并不是古老的必然特征,拒绝变化并不是保护,而是放任一条古老街道衰败与式微。

由此还可以联想广州另一些古老街道。像高第街、濠畔街和仙湖街等等,如今它们都不同程度地带有残破衰败的特征。尤其是高第街,典籍记载它原本是一条多么雅致的街道,老巷旧宅,楼高庭深,直至20世纪中后期,街上依然是屋宇整洁店铺精雅。但是,今日的高第街破旧、平庸,完全没有特色。似乎这些街道需要有一些大胆的变化,包括在空间、立面、细节等物质属性方面和意象、情调、气质、风格等精神属性方面都要有非凡的手法,才能形成一种转折。

拒绝变化的城市或街道最终将会衰落。我同样希望广州城西那条被弄得半死不活的恩宁路,也真正迎来它所需要的决定性的变化。

-5- 唯有旧城能够为我们深沉而准确地述说城市的历史与文化、过去与未来

遥远是相对的。对于远隔重洋的漫游者,广州无疑就是一座遥远之城;而在时间上有2000多年历史的古老广州,更是遥远得有点飘渺。

当远隔重洋的漫游者有朝一日来到这座他们心目中的遥远之城时,他们会看些什么呢?珠江新城西塔东塔?广州塔?须知,他们当中许多人正好就是来自这些云上建筑的故乡的;而我们,最想让他们看的又是什么呢?新城?旧城?须知,我们飞越重洋在遥远之城所看的且印象最深的总是传统的旧城,譬如蒙特利尔达尔姆广场所在圣劳伦斯河岸一带的老城中心、巴黎西堤岛及其左右两岸、布鲁塞尔以大广场为中心的老城、科隆莱茵河西岸大教堂所在一带……这些旧城依然是这些城市的中心,正是旧城,能够为我们深沉而准确地述说城市的历史与文化、过去与未来。

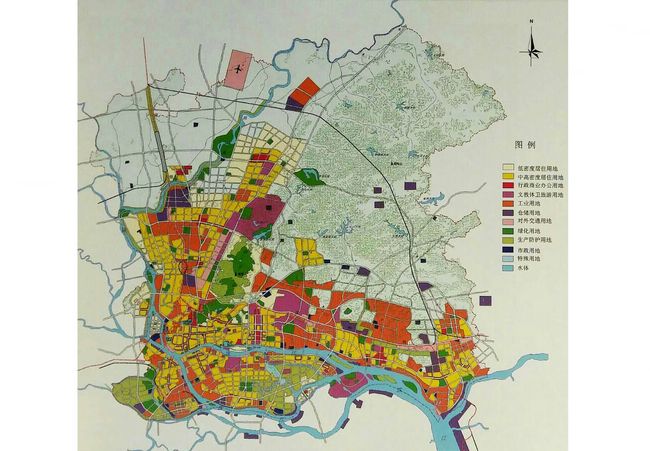

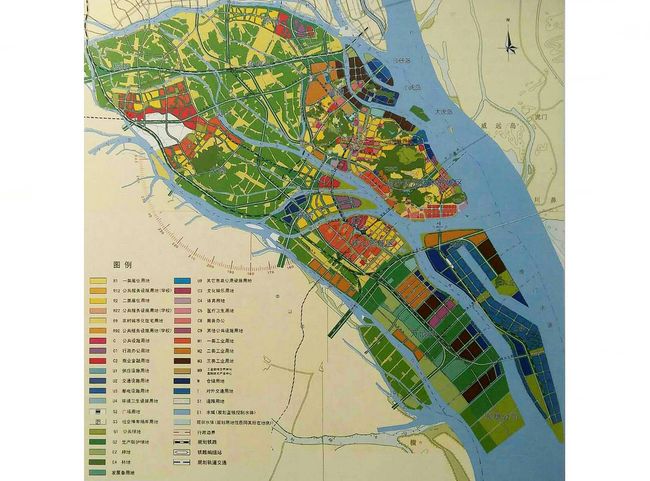

但是广州的旧城颇为尴尬,曾几何时它已不再是城市的中心。远方的漫游者能够像我们那样在遥远之城找到一个高度聚集的古老而而又现代的富有活力的城市文化精神的象征之地吗?从越秀山沿旧中轴线到珠江堤岸,从城西沿荔湾涌到下西关一带,哪里是这样一个象征之地?珠江新城的天河已经将越秀荔湾老城远抛在后头,继起的南沙自由贸易区更是目标直指未来城市的新中心。广州在城市发展中获得了一个全新的格局,而由此新、老城区的关系也出现了历史性的变异与互动。

我更关注的是老城区在实际生活中的旁落。随着一批大型购物中心、酒楼饭店、时尚场馆连同博物馆、歌剧院、图书馆等相继崛起于巨厦林立的新城,越秀和荔湾老城区相形见拙了。即使是仍然热闹的北京路步行街和上下九路步行街也渐露平庸之相,其余街区包括街道及内街窄巷,更是多见残旧、拥挤、脏乱之象,当中难以看到整洁而有气质的多样性的街区,难以看到精致的艺术的足以寄托精神的建筑。旧城原有环境并不是没有好东西,这里不乏时间的作品,只是它们欠缺好的管理,显得分散凌乱,周遭没有新变化,缺乏新元素,因此活力不继魅力下降,自然也就相对衰败。

都市经济发展一定导致旧城区中心地位的旁落吗?回答当然是否定的。放眼当今世界各大都市,包括巴黎、伦敦、东京等等,伴随着城市的发展,其传统城区在城市生活中的中心地位依然如故。它们继续主导和强烈影响着城市社会、经济、文化及日常生活的方方面面。国内最大城市上海也不例外,浦东的超强发展并没有取代浦西的地位,黄浦江两岸紧凑发展相得益彰,外滩与南京路-淮海路依旧是上海生活的象征。

或许有人会说,上海的城市地理环境格局得天独厚。但广州有白鹅潭,由荔湾黄沙、海珠区洲头咀和芳村堤岸构成的白鹅潭环形地带,条件一点不比上海差。这整个地带本身就在传统城区内,历史文化传统深厚,市民认同感强,且拥有海珠区、原芳村区以及广佛同城的广大腹地。如果广州当初向东发展珠江新城、拉开城市格局的同时,也重点开发“白鹅潭环形地带”,确保传统城区的城市核心地位,今日广州的情况或会大不一样。

白鹅潭环形地带可以容纳所有象征广州历史文化的物质载体,包括省级或市级的新博物馆、新图书馆、新歌剧院以及各式各样的文化艺术机构,且与越秀荔湾老城区紧密呼应。根据这一构想,广州的历史底色和文化性格将更鲜明,也将极可能形成一个具有清晰历史可辨性的紧凑且极富多样性的都市新格局。对于广州的长远发展来说,这一构想或类似构想的实施永远也不会迟。

2011年,广州市终于提出了一个“白鹅潭商业中心”规划,[4]要在原芳村区白鹅潭沿岸3公里长的带状区域建设一个集聚高端商贸及服务的城市商业中心。尽管规划实施进展缓慢,但毕竟有关“白鹅潭环形地带”的想象,最终将以某种变换的方式得以成为一定程度的现实。

问题还在旧城区本身。我不知道城市管理者怎样考虑在现有城市格局下旧城区如何存在的问题。我们能够将旧城的街道变得更整洁、精致、尺度宜人,成为真正意义上的人的街道吗?能够将旧城的建筑整合得更有历史感、艺术美感且更具多样性吗?陈家祠广场、五仙观广场、西湖路广百广场、上下九广场……当中有谁能够发展成为历史信息和现代生活元素高度聚集的经典的城市标志性场所吗?抑或是海珠广场、中山纪念堂广场通过拆除围栏增加周边建筑实现完整围合之后,更有条件成为这样的场所?所有一切都是可供想象的。广州似乎需要有一个“重返中心城区战略”,越秀荔湾老城需要有一次重整历史资源、注入新鲜元素的城区蜕变,以便迈向与国家中心城市地位相适应的中心城区。

广州旧城如何发展的问题仁者见仁智者见智。其实方式选择并不是最重要的,条条大路通罗马,关键是要最终达到让旧城焕发活力,保持其作为城市中心或城市历史文化象征的重要地位的目的,从而让城市是其所是,能够在不可预测的变动中秉持自身生活的特质。

老城区不再重要的城市,或者名义上重要实际上不重要的城市,是一座没有记忆的无根的城市。而无根的城市不存在幸福的生活,也不会有什么城市影响力。

-6- 城市,生活的地方

不少关于城市的表述给我留下深刻印象。雅典城邦的亚里士多德说:“城邦的长成出于人类生活的发展,而其实际的存在却是为了‘优良的生活’。”英国当代城市学家肯尼斯·鲍威尔的观点如出一辙:“人们来到城市是为了自由、为了致富、为了获得快乐,不是所有愿望都会实现……绝对理想的城市永远也不可能存在。但是城市仍然继续着它自身的魅力。城市不仅仅是建筑的集合和建筑之间的空间,城市建筑形成了我们生活方式的基础,也决定着我们的命运”……

城市,生活的地方。

(写于流花湖畔)

注释 :

[1] 见[意]莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂《建筑论——阿尔伯蒂建筑十书》中国建筑工业出版社2010年1月第1版P101-P103

[2] 见王晓朝 译《柏拉图全集》(第三卷)人民出版社2003年4月第1版P485-P506

[3] 见[美]刘易斯·芒福德 著《城市发展史——起源、演变和前景》中国建筑工业出版社2005年2月第1版P91

[4] 详见2013年6月23日《南方日报》“广州观察”报道,广州市城市规划委员会审议通过了白鹅潭商业中心控制性详细规划。

20170212