我如何识破伪装精神病的杀人犯

这个案例的唯一遗憾,是我没有在他执行死刑前,得到他的亲口承认。如果那样,这就是一个完整的成功案例,那才是完美的。

文 |卫诗婕

编辑 | 冯翔

管唯是一名拥有25年从业经验的司法精神鉴定师。

在刑事案件中,他常常遇到伪装精神病的犯罪嫌疑人,企图借病脱罪。

装傻、扮癫、撒泼……种种“表演”在管唯的审视下大多原形毕现。“越是夸张的,越露痕迹。”12月初,在位于上海的司法鉴定科学研究院办公室里,管唯对每日人物总结。

今年9月,他的一份司法精神鉴定报告在全国精神医学学术会议中被评为优秀案例。这份18页的报告完成于6年前,调查周密,逻辑推理严谨。

一桩旧案也因此重回公众视野。

以下是他的自述:

警方第一次为了王彪(化名)的案子找到我,是在2011年。那时王彪刚刚从哈尔滨的呼兰监狱被调遣来上海。

2004年,上海一户人家遭遇抢劫,其中姐弟二人当场死亡,另外一名受害者身中十三刀,高位截瘫,唯一没有受到伤害的是家里四岁的孩子——被母亲用被子盖住了,逃过一劫。作案的正是王彪。

因为现场的线索只有一枚血指纹,这案子悬了多年,直到国家后来建立了罪犯DNA数据库,才抓到了王彪。这个嫌犯非常狡猾,被带回上海后,他从方方面面显示出自己患有精神病,办案民警对此很怀疑,找了法医鉴定,鉴定结果是“王彪目前患有精神病,但作案期间是否患有精神病,不能确定。”

其中一名受害者身中十三刀,高位截瘫。

无奈之下,警方再次找到了我。

当我第一次浏览案件材料时,就有很强的直觉:这个人极有可能是装的精神病。材料中的疑点很多。

我粗粗看了笔录,发现他对做案的供认是不稳定的:由一开始的否认、抵赖,“什么都不知道”,到后来隐隐约约、含含糊糊地承认自己做案,再到后来说是别人嫁祸,有人要害他等等——产生被害的幻觉,确实是精神疾病的特征。但可疑就在,他并不是连贯的叙述,而且表述非常直白,没有真正精神病人的病感。

凭借多年的职业经验,我心里打定主意:这个案子有得做。

2

1992年,我从上海医科大学(复旦大学上海医学院前身)法医系毕业后,就进了我们所,从事司法精神鉴定,一直到现在。

这份工作其实需要你从大量证据中寻找线索,要求鉴定师兢兢业业、不放过任何线索甚至主动搜寻证据。一个刚进入所里的新人,完全成长为一个合格的鉴定师,大概需要至少五年的时间。我们每天的工作,就是面对成山的资料:口供、档案材料、问询笔录、审讯影像记录等等。这需要耐心、细心,还需要你有举证的能力,就是主动去发现证据的不足或是问题。

我们有个同事,处理一通交通意外事故伤残能力鉴定。事主方面声称自己因为车祸脑外伤导致了精神疾病,但保险公司和肇事司机都持怀疑态度,于是法院委托我们鉴定。我们同事看了材料后要求补充急救病历。后来材料过了三个月才提交来,我的同事就很怀疑,一个是病历格式不规范,再一个,照理说这材料事关当事人的利益,应该很积极地递交,怎么会拖了三个月?结果一去调查,发现病历是伪造的。

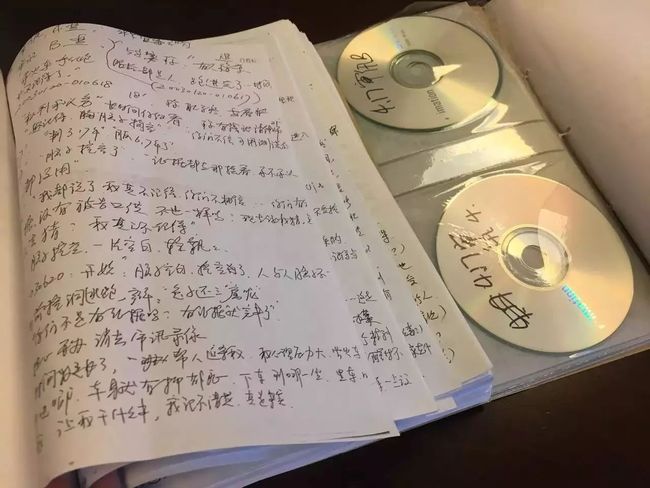

我们没有调查权,必须依靠委托方(通常是公检法)所提供的、具有法律效力的资料。资料越丰富,我们的判断就越接近事实。比如王彪案,材料中就有11张光盘,记录了他每一次接受审讯的过程。我花了大约2周的时间,将每一张光盘仔细看完,并做了内容记录,精确到每一秒钟他说了什么,做了什么,密密麻麻记录了一共有二十几张纸。

看完光盘后,我心安许多——我更加确信我的初判没有错。在11张光盘中,有9张审讯录像,1张辨认录像,1张过往鉴定录像。我发现,在辨认现场过程中,他没有表现出任何言语、眼神、行为的异常。但面对刑警和(先前的)精神鉴定人员时,他就表现出各种违反常态的行为:胡言乱语,痴笑等等。

被鉴定人的审讯资料

在审讯过程中,王彪已露出许多破绽:观看家人的口供录像时,他目不转睛,谈及家人时,他流露出歉意与内疚——精神病人通常不会有这样的情感表达。

种种迹象已经露出端倪,但我还需要更多充足的证据。我马上向警方提出了补充侦查材料的请求,很快有了更多详细的资料:他曾两次因抢劫罪入狱。首次在大庆监狱期间,他表现良好,获得了多次减刑。第二次入狱(呼兰监狱)后,他特别计较自己的有效奖分(此分满80分能减刑一年),这说明什么?他在服刑期间的目标非常清晰:为自己减刑,提早出狱。包括监狱的狱警也说,他在呼兰监狱期间精神绝对正常。这里我已经基本确定,我的猜测没有错。

精神疾病确实会一定程度影响病人的认知功能和行为方式,从而对患者的生活、社交产生影响。换言之,如果一个人真的是精神病,通过海量的对他周边人的调查,一定能够发现迹象。但如果没有,就很可疑了。

更关键的是,警方后来找到了王彪在大庆监狱服刑时认识的狱友。对方供述:曾与王彪在出狱后一起作案,并且彼此约定,“一旦被抓,不能供出彼此,还有假装精神病”——这就有一个关键例证了,证明他一早有过这样的想法。后来我们还调出了他母亲的病史资料,他母亲曾经患过精神病,所以我们估计,他是在模仿母亲的病征。

接下来,我带着充分的资料和把握,就可以和他见面了。

3

警方曾经给王彪做过头颅CT,阅片未见异常。但这并不能说明什么。

目前医学上,没有任何仪器能够直接检测和判断一个人的精神状态。所以,对于精神病的鉴定还是要依靠广泛的调查和专业、细致的精神检查。

王彪的作案很仔细,没有留下什么证据。作案后,他在云南、甘肃等多个地方居住生活,有完全的自理能力。这说明他患有精神疾病的可能性很小。但不代表没有,比如还是要排除偏执型精神病的可能。

偏执型精神病在所有住院病人中,所占比例不到1%。这类病人可以有正常人的智商、情感、思维逻辑等等。他之所以成为一个病人,是他在思维上出现了某一个障碍,呈现病态。他可能因此产生了某一个强烈的偏执观念,我们叫作妄想。比如曾经有个案例,一个男的怀疑自己的妻子出轨,并产生被害妄想:妻子要与情夫合谋杀害自己,于是他先动手将妻子杀死。这种病人的作案可以是很周密的。通过专业的面对面的问询测试,可以排除这种可能性。

见面那天,隔着一道铁栅栏,王彪坐在那头的椅子上,我们一行五个鉴定人员坐在这头。他一见我们就骂骂咧咧的,很抵触的样子。

被告人王彪

通常只要被鉴定人还活着,我们一定会当面测试,主要通过询问和交流,观察被鉴定人的反应和举止。有些鉴定师习惯将问题列在纸上,我习惯把问题放在脑子里,但无论哪一种,都需要根据对方的反应随时调整问题和方向。这就是考验鉴定师功力的时刻。

通常,越是夸张的表现越有可能是装的。我曾经碰到一个人,他在看守所内故意将排泄物抹在身上,把自己弄得很脏,这一看基本上就是装的。精神病人通常并不会做出生理方面倒错的举动,比如吃不该吃的东西,把脏的当成香的,男性蹲下小便等等。在大脑没有器质性损害的情况下,不太可能丧失生理方面的认知。即使真正的精神病人出现违反生理常识的奇怪举止,他一定会给出逻辑自洽的、完整的解释。但伪装者就很容易识破,他们往往没有任何来由地作出些奇怪举动。

说得抽象一点,司法精神鉴定干久了,会有一种感觉,一看,就能辨别眼前的人是否有真实的病感。所谓“病感”,即病人对病征的描述与感觉。这在面对面询问的过程中,尤其能够明显感受。

王彪就是很明显的那一类。他摇头晃脑的,总是回避我们的眼光,有时甚至朝我们吐口水。你问他什么,他不答你,但几句话总会绕回:“有人害我”、“都是听到的声音指使我杀人”这一类的话。这种(表现)在专业眼光看来,就是主动暴露意图明显。

谈了几十分钟后,我一个人走进栅栏,走到他身边,和他挨着。这其实是跨越了人与人之间的安全距离。我让他感受到了来自我的压力。我看到,他的神色有些不自在了。这其实是我“踩线”的行为:实际上我们应该和被鉴定人保持距离,以防被鉴定人突然的攻击。但我对他有所把握,认为问题不大,因此我走近他,给他递了一支烟——这也是一种测试,曾经有个犯人,接过烟时倒着抽,把烟草塞进嘴里,而他又没有智力问题,一下子就暴露了。

王彪接过了烟,正常地抽起来。我和他靠近着呆了一会儿,目的是要让他感到心虚。临结束时,我冲他说,别装了,装什么装。他冲我辩解:“装病有意思吗?你们害完我家里人,又来害我。”

我笑了。精神病人不会产生这样的辩解行为。

4

据说,警方把“无精神病”的鉴定意见告知王彪的时候,他表现出大哭、大怒,还把通知单撕碎了。

我们司法精神鉴定与临床精神鉴定有极大的不同,最大的表现在于,无病推定的原则。

除非有力的证据指向被鉴定人确实患病,如果存在多处疑点,鉴定意见仍应倾向于无病。通俗地说,我首先认为你是个正常人,有人认为他不正常,那请你把他不正常的那些情况跟我说一下。我看这些是不是符合一个精神病的特征,这么一个思维。

在王彪案中就是这样,没有证据证明他在案发前后存在精神异常。在面询王彪之后,经过警方再一次的补充材料,我结合了多方面的证据,最终给出了“王彪无精神病,具有完全刑事责任能力和受审能力”的鉴定意见。

后来,检方为了慎重起见,聘请了专家委员会鉴定作出第三次鉴定。鉴定结果和我们完全一致。(结果显示:被鉴定人在鉴定过程中“反应较敏捷,对答切题,情感协调,表情动作自然,思维连贯,未发现幻觉、妄想等精神病性症状,自我保护意识较强。”)后来他两次出庭受审,我都有旁观,他之后完全放弃装病,在庭上对答如流,举止非常正常。

这个案例的唯一遗憾,是我没有在他执行死刑前,得到他的亲口承认。如果那样,这就是一个完整的成功案例,那才是完美的。

这样的案例于一个鉴定师而言是非常难遇的。因为我们关于伪装精神病的鉴定结果,往往是没有百分之百的证据去验证的。除非当事人亲口承认自己装病。

在电影《一级恐惧》中,心理医生莫莉·阿灵顿通过问询认定被告艾伦患有人格分裂症,在被虐待至极其痛苦时就会变成凶手“罗伊”。艾伦的伪装骗过了所有人。

在电影《一级恐惧》中,心理医生莫莉·阿灵顿通过问询认定被告艾伦患有人格分裂症,在被虐待至极其痛苦时就会变成凶手“罗伊”。艾伦的伪装骗过了所有人。

也出现过鉴定错误的时候。我曾经接手过一个山西故意伤害致死的案子。案子交到我手上的时候,已经有一个鉴定机构给出他有病、无责的意见了。那是一个有过精神病史的男人,通过问询和测试,以及一系列材料反映,我当时也给出了有病、部分责任能力的意见。但是案子若干年后又被送回来,再要求重新鉴定。

原来,最初递交上来的材料中有造假的成分,比如法院调查笔录是他(被鉴定人)的律师去做的。可以说,我们的工作必须建立在对公检法系统的信任上,经过公检法认可的材料,我们去分析、使用;但如果交上来的材料本身就有问题,再加上被鉴定人本身具有精神病史的体验,他主观上又刻意伪装,确实非常难以区分。

是会有这样错误的案例,但很少很少。这就只能说,个人在自己的这一端,尽我的职责去做,尽可能地减少自己犯错的情况。碰到拿不准的案例,我们通常会请教老法师(沪语中表示老专家),外面的专家,或者和我们自己的同事一起讨论,看一次不行看两次,两次不行看第三次。

所以这个专业还是很看重经验。看你能不能搜集证据、分析证据。你案子做得少,见得少,你应对疑难问题的方法就会少。老法师他案子看了成千上万,出现意外情况的时候,他一般脑海里自己都有个预案。

5

其实外界对我们的工作很多时候是有一种误读的。有时候,鉴定结果不符合民众的期待时,大家就会直接质疑:鉴定结果是假的,是用来帮嫌疑人脱罪的。

举个例子,前年,南京有个宝马撞车案,肇事者以190多码的速度撞上一辆马自达,导致马自达上的两人当场死亡。后来鉴定结果出来,诊断宝马车主患有急性短暂性精神病。这个词大家很陌生吧,这个鉴定结果出来后社会上简称为“急短精”,发病率不到1%,特别罕见的一种精神病。

当时舆论哗然。大家开始嘲讽,说要去弄个“急短精”的证,这样平时该吃吃,该玩玩,一到犯事了把证亮出来,就没事了。当时的舆论就是一边倒地质疑鉴定结果。我没有看过案子的具体材料,但是当时也关注了这个案件。我作为同行,第一反应的判断,是这个事主绝对患有精神疾病。

事发的时候是白天,他把车开到190多码的速度飙车。我们用常理推断,一个常人会这么做吗?我们只见过飙车在夜晚,很少见到在白天,因为白天市中心里,开到这么快的速度意味着自己很有可能被撞死。

“南京宝马车肇事案”犯罪嫌疑人王季进被司法鉴定为作案时患有“急性短暂性精神障碍”,具有限制刑事责任能力。

我曾经碰到过一个类似的案例,发生在临沂,事主被当时的媒体称为女版药家鑫。这个女司机在撞伤一对母女后,将自己的衣服都脱了,赤身裸体挡在救护车前,阻止急救,后来甚至从急救人员手里抢下那个受伤的女孩子直接往地上摔。后来我们经过测试,鉴定她确实患有“急短精”。这种病就是这样,突然发作,患者会在发作时快速达到一个非常混乱的精神状态,他的社会功能整个被摧毁,但会在很短时间内再次恢复正常认知。像“急短精”这样的精神病是很难模仿出来的。

1900起案子,是我们院今年目前完成的精神病鉴定总数。90年代的时候,我们院一年处理200多件,现在等于说就是翻了将近九倍。但人手只翻了一倍不到。所以对我们一线的工作人员来说,是超负荷的。这种情况下,写几十行字也是一份鉴定报告,写十几页也是一份,就看你的工作态度。我们院在这方面有要求,重视的不是数量,而是鉴定质量。重案难案,是我们着重要突破的。

我们单位流动率很低。我们的职业认同很强,而且客观来说,我们的待遇也能够让我们在上海这座城市拥有相对比较体面的生活,世界各国从事这项工作的人员基本上都是当地中高端收入人群,一方面是复杂劳动应该得到客观的承认,另一方面对降低徇私枉法的风险也有好处。

就我个人而言,我是要把精神鉴定这个袋子的口给扎紧,不让任何装病的进来浑水摸鱼,这样才能保护真正患病者的权利,让司法文明的观念渐渐被社会大众广泛接受。

这也是为什么我鉴定王彪的报告会得到那么多的肯定。我的工作做得细致充分,量大,做这个案子前后跨度五个月。人们乐于见到这样的结果,罪犯得到人们期待中的惩治,被认为是大快人心嘛。但怎么说呢,南京宝马案中的同行也花了三个月时间做鉴定,却被骂得很惨。压力、风险无处不在,干我们这行的只有求真才能安心工作、安心生活。

为什么要保护精神病患者的权利?因为他们是弱势吧,真正的患者自己也很痛苦,很煎熬。社会应该给予弱势更多的理解与帮助。

这涉及到刑罚惩罚的意义,是要减少和预防犯罪,还是要以牙还牙?这不是个同态复仇的社会。

每人互动

如果你被关进精神病院,

如何才能证明自己是个正常人?

文章为每日人物原创

侵权必究

后台回复“进群” 加入每人部落