在任何时代,她都配得上那“天才”的称号, 在简·奥斯汀面前、在乔治·艾略特面前,在艾米莉姐妹面前, 在伍尔芙面前,在阿加莎面前,在桑塔格面前, 她依然可以自信地戴上这顶亿万人眼红羡慕嫉妒恨的帽子。

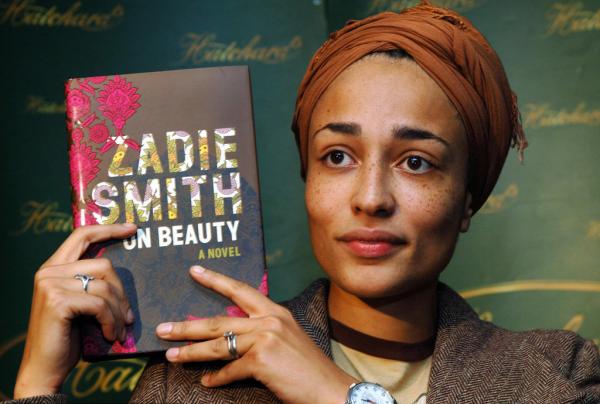

被媒体推举为“种族,年轻,女性”代言人,而她自身将写作归结为“语言,世界,自我”三个不确定因素的天才小说家扎迪·史密斯在英美文学界无处不在。很多公共场合都能看到她的身影。纪念大卫·福斯特·华莱士,追忆菲利普·罗斯,反驳詹姆斯·伍德,批判英国脱欧,参加奥斯卡颁奖季,亮相哈佛大学讲坛,投笔《纽约时报评论》,她的身影和她的声音,自2000年凭借处女作《白牙》出道以来,始终未曾离开大众视野。

自2000年至2012年,扎迪·史密斯创作了四部小说:《白牙》(2000);《签名收藏家》(2002);《美》(2005);《西北》(2012)。去年我花了两个月,读了她上述四本小说。今年又花了一个多月,重读了她那几部作品。

现在来谈论这些小说,混杂着初读和重读的多重感受。需要进一步说明的是,这种混杂性,多重性,不是简单的印象叠加,而是四本小说联乘或者说平方,当然,通过这次重读,也剔除了初读时对她面目模糊的印象,更坚定了对她小说的一些基本看法,诸如:她是二十一世纪一流的小说家;她的创作频繁穿梭在写实和后现代之间;她拓宽了英国作家的小说边界;她的重要性日益接近那些英美当代大师级小说家等。

她的每一部作品我都喜欢。这种喜欢不是简单的那种粉丝对偶像的无条件地喜欢,而是建立在作品与作品的对比基础上。就拿她最通俗的作品《签名收藏家》来说,以个人阅读经验来判断,它比大卫·米切尔的《绿野黑天鹅》要好一些,比唐娜·塔特的《金翅雀》要差一档,尽管这几本小说,其写作风格、主旨、结构都存在明显不同,但都可以视作为“成长小说”;再如《美》,我觉得(还是从主观的阅读感受来说),整体性比乔纳森·弗兰岑的《自由》要好一些,但比罗贝托·波拉尼奥的《荒野侦探》要逊色一点。在这里,所谓的“好一些”和“逊色一点”不是为了说明问题,还只是为了方便将它纳入伟大小说之列——简言之,《美》是可以与《自由》和《荒野侦探》比肩而立的杰作。

如果从她自身的几部作品来做比较的话,单就文学价值来看,《西北》比《签名收藏家》要好,《美》比《白牙》要好。如果再加上创作时间这个非常重要的因素,我个人的看法,《美》是《白牙》的升级版或修订版,《西北》是《签名收藏家》的升级版或修订版;考虑到《签名收藏家》与《西北》的中间相隔十年,我觉得一个作家三十多岁的作品,与二十几岁的作品,区别还是非常明显的。我个人最偏爱的是她的《美》。我觉得这是她第一个创作期(1997-2005)的高峰。而《西北》则是她第二个创作期的出发点,尽管这个出发点已经很高,但她后面的作品肯定会越来越好。

四部小说还表现出扎迪·史密斯写作技巧(包括叙事手法、结构形式、语言风格等)和题材选择的多样性。拿音乐类型来作简单说明:《签名》像流行乐;《西北》像摇滚乐;《美》像二重奏;《白牙》像交响乐。当然,这种贴标签式的说明容易引起误会,特别是对那些没有看过原作的读者来说。但由此可见,她作品与作品之间的差异究竟有多大。她不像是卡夫卡、雷蒙德·卡佛、村上春树那样的作家,在一种风格持续深耕和挖掘的作家,而是设法将其新作写得不一样。这种多样性在很多英国作家身上都能看到,比如朱利安·巴恩斯,他既写侦探小说、传记式小说、爱情小说,也写后现代得不得了的试验小说、先锋小说、哲理小说。还有,大卫·米切尔的每一本小说也都不同,无论是题材还是结构,就连写作语言风格都绝不雷同。 对于这种写作风格上的不确定性或者说多样性,扎迪·史密斯曾给出过自己的解释:“我觉得这是一个作者很难给出理性回答的问题。好比绘画,一个画家从风格上可以分为不同的时期,如蓝色时期、红色时期、抽象时期、具象时期,但若问那个画家,为什么这幅画是蓝色,那幅是红色,他恐怕难以给出理性的解答。一方面,我们可以说,主题决定形式;另一方面,就我个人而言,我不喜欢重复同样的写法,我会厌倦。”

但文学评论家还是从她的作品中找到很多共性。比如:英国特性或英国味。这一点通常是建立在,拿她的作品跟英国老牌作家,包括乔治·艾略特、E.M.福斯特、菲利浦·拉金等作品对比的基础上;再加上,她在剑桥大学选修的专业就是英国文学,她谈论写作时,张口闭口谈论的那些作家,也以是英国十九世纪作家和当代作家诸多,让评论家在谈论她这个显性特质时,有恃无恐,甚至有点泛滥过度。这让她颇为反感,以至于她近期的作品正在拼命地逃离这种所谓的“英国味”。

又比如:人物的喜剧性。这一点,评论家会从她的作品回溯到狄更斯那,甚至是斯特恩那、萨克雷那,认为她笔下的人物有鲜明的喜剧特质,部分人物可以视其为漫画形象般的存在;有的甚至认为,其人物“正是斯特恩不断制造兴奋和插话的现代版”、“靠戏剧性的自我膨胀实践,靠将生活转化为表演和景观。作品中都能找到狄更斯的印迹”;当然,在她的作品里,类似英国喜剧那种乐观、随和、积极,还有女性、感性、怀疑等元素确实是随处可见,将这一点归结为她作品的共性也没有问题。当然,她的作品里除了英国味、喜剧性,还有浓郁的美国味。

这一点,一方面因为她的作品,像《美》和《签名收藏》,涉及到美国人物和美国城市,除此之外,还有大量的美国文化元素,其中包括美国电影、美国音乐、美国小说、美国戏剧、美国汽车、美国时尚等。比如在《签名收藏家》中,作者在讲叙华裔男孩亚历克斯一李·坦德姆,从被父亲早逝阴影笼罩的孤独少年(12岁),如何一步一步成为签名收藏界大明星(27岁)的过程中,穿插提及到,流行歌手麦当娜、莱昂纳多·科恩、迈克尔·杰克逊、猫王,电影明星鲍嘉、马龙·白兰度、哈里森·福特、玛丽莲·梦露,导演斯蒂芬·斯皮尔伯格、作家查尔斯·考布斯基等,还有《绿野仙踪》《公民凯恩》《卡萨布兰卡》等20余部电影。

另一方面,还在于她对美国作家,比如对大卫·福斯特·华莱士、菲利普·罗斯等作品风格的模仿。比如在《西北》中,小说第三部分“主人”,作者在叙述娜塔莉·布莱克从4岁到30多岁之间的成长岁月时,运用183则词条,诸如“红辨子”、“相对的时间”、“50毫升伏特加”、“有关教育的话”、“爱的诞生:第二部”等碎片,拼凑出她的人生,既像私人化的日记,又像是摘录式的传记,如果你碰巧手头有一本前文提到过的《所谓好玩的事》,就会明白,这是典型的“华莱士式风格”;当然,如果你拿它与罗斯的《波特诺的抱怨》对照阅读,更会明白,她从他哪里偷来多少东西,诸如:波特诺少年时无节制地手淫与娜塔莉无可救药地用“兔子按摩棒”自慰;波特诺对非犹太女性和犹太女性的追求和情爱,与娜塔莉对加勒比裔黑人与非加勒比裔白人的追求和情爱;波特诺的潜意识和性心理,以及娜塔莉的潜意识与性心理,等等。扎迪·史密斯在公开场合接受采访时,她大方地承认,她如何受到这位美国文学前辈的影响。

正如评论家詹姆斯·伍德在评论英国作家V.S.普里切特时所认为的那样,她既有浓烈的英国味,也在拼命地逃离这种英国味;她是典型的英国作家,但她同时也反抗英国性。正因为如此,所以呀,她才会以《美》致敬E.M.福斯特的《霍华德庄园》,甚至自嘲说,自己从来不是一位原创作者;所以呀,她才会创作《西北》,将读者从《美》的传统印象中拉出来,迷失在“碎片拼贴、非线性时间”的叙事迷宫中;所以呀,她在《米德尔马契》中,又莫名其妙地承认,她是十九世纪乔治·艾略特的一个名副其实的崇拜者,同时也是二十一世纪后现代主义写作的坚实拥护者。她喜欢像艾略特那样专注对伦敦中产阶层,以及底层人物的生活描写,但她也喜欢在复杂的小说叙事中,尝试更多试验性质的写作方式,借机向一批自己喜欢的后现代作家致敬。

而国内的评论家,更喜欢从多元文化、文化碰撞、文化混杂、价值冲突、种族关系等主题来探讨她的作品。这一点在对其处女作《白牙》的研读中,尤其表现突出。部分评论家甚至将评论主题从她的作品延伸到“混血的伦敦”,笼统地、照搬地“谈论了有关种族、身份、宗教、文化、历史、意识形态与价值观等重大主题”,并为她贴上了“多元文化代言人”的标签。

如果你熟知她系列作品中的人物,知道米歇尔是法国籍尼日利亚人、弗兰克为意大利血统、亚历克斯-李·坦德姆一半华人血统一半犹太血统、琪琪为非裔美国黑人、蒙蒂·基普斯为加勒比裔英国黑人、萨马德为孟加拉国移民、克拉拉为牙买加人、娜塔莉为加勒比裔英国黑人,知道基普斯一家、西贝尔一家、阿吉·鲍尔德·琼斯一家、娜塔莉一家,都是多种族、多元文化的混血家庭,还知道扎迪·史密斯身上流着一半英格兰血统一半牙买加血统,甚至了解到她老公尼克·莱尔德是北爱尔兰人,她现在居住在伦敦和纽约两地,就更加觉得——没错呀,她就是“多元文化”的最佳代言人——从地域意义和法律层面上,她出生在英国、成长在英国,是地道的英国人,可以跟站在马丁·艾米斯阵营里;但从种族血缘关系上看,她有一半的牙买加系统,带有明显的加勒比裔身份特征,又可以站在V.S.奈保尔的阵营里;而从她的肤色、发型以及强烈的自我意识来看,在白人面前,她是黑人;在黑人面前,她是浅色人(棕色人种)——种族、宗教、移民等等,完美统一在身上,为此,她成了 “英国文坛三巨头”与“英国文坛移民三雄”之间的“第三极”。

但如果你真正看过她的作品,在意她的作品,就会发现,她的作品内涵是不能用“多元文化”单一论点来概括她的。这更多是学院派的归因结果。从文学层面,我们可以发现,她具有讽刺作家的气质,她作品风格的力量主要来自她最敏锐的观察和最娴熟的语言,她的小说充满各种声音,种族的、性别的、阶层的、地域的,到处洋溢着生命与活力,智识与思考,生活性与真实性,她曾公开表示过:“要是我有点儿什么天赋的话,那就是对话,那种将看似非常生活流的东西化为书面句子的技巧”。

她是一个典型的硬派作家。她不写软绵绵的东西,很多作家喜欢运用的明喻、暗喻和意象,在她这里,用得非常谨慎。相比很多年轻女性作家,面向内部、面向自我、从人物内部世界叙事的后现代小说,她更喜欢“潜入众多不同的身体、众多不同的生活,面向外部、面向他人的小说”——以至于,有的评论家认为,没有人比她更熟悉当下伦敦中下层人民的生活,也没有比她更富有表现力。的确如此,致力描绘伦敦中下层人民生活的《白牙》和《西北》,像是她献给她的出生地伦敦西北角威尔斯登的一份特殊的礼物。

而作为城市文学作家,与威廉·福克纳的约克纳帕塔法县、莫迪亚诺的巴黎、帕慕克的伊斯坦布尔、莫言的高密县、苏童的香椿树街、贾平凹的商州一样,自踏入文坛以来,扎迪·史密斯就将伦敦西北角威尔斯登视其为故事舞台和创作背景。在《西北》中,威尔斯登作为真正的主角登场——小说主要人物利娅、菲利克斯、娜塔莉、内森,他们都是出生在威尔斯登的人、毕业于当地一所名叫布雷顿的中学。非常有趣的是,在小说第151页,扎迪·史密斯还借菲利克斯的老情人安妮之口,揶揄了一把自己的出生地:“他住在伦敦西北区一个不起眼的小地方,你可能从没听说过,叫威尔斯登,我告诉你,你若不当回事就大错特错了,因为它其实是个很有趣的地方,非常‘多元化’。天呐,多棒的词儿。” 类似的“冷嘲热讽”,在书中随处可见。而在小说的第四部分“十字路口”,作者借助娜塔莉与内森在城市夜晚的漫游,从威尔斯登路到基尔伯恩大道,从射手山路到财富花园,再到汉普斯特德西斯公园和霍恩塞街街角,像绘制Google地图一样,绘制了一条威尔斯登城市路线图。

如果说《我脑袋里的怪东西》是土耳其作家奥尔罕·帕慕克献给伊斯坦布尔的一部情书,那毫无疑问,《西北》则是扎迪·史密斯写给伦敦的情书。在一次演讲中,她告诉大家,自己的童年经历,就是各种事物的杂糅,各种异质事物的综合;她从不觉得,自己是因为剑桥大学而离开威尔斯登,相反,她是把剑桥大学的经验加到威尔斯登经验上面,是将一种新知识融入到她已经掌握的不同知识里。她这样表示:“如果威尔斯登是广阔、多彩的工人阶级的海洋;剑桥是意义近乎单一的优雅小池塘;那文学界就是一个小水坑。”

她的每一部作品都是有独特意义的文学作品,但我个人最偏爱的,还是她的《美》。前面之所以说“《美》是《白牙》的升级版或修订版”,这里有两个层面的考虑:一方面是,两部小说的外部结构带有某些相似性——都是以两个家庭为主体;都是将年轻人的活力与中年人苍白无力夹杂在一起;都体现了多元性、多样性、混杂性的文学特质;两者比较大的差异点在于:前者描写的是精英阶层,后者描写的是社会底层;前者着重强调英美两个同级别家庭之间的对照,后者则重点表现伦敦地区混血家庭和移民家庭的文化碰撞。另一方面,前者相对后者而言,无论是故事主题、主体结构、叙事形式、语言风格,还是情节安排、细节刻画、叙述节奏、人物塑造等等小说元素,都要表现得更出色,更成熟,更完美。总而言之,《白牙》所有的缺陷,在《美》中无一残存。

而且,我在前文中所提到的,包括她作品的英国特性、喜剧性、美国味、多元价值冲突、讽刺气质等等,都能在《美》中得到一一体现,甚至是更强化的体现。唯一的遗憾,那也是风格上的,它像是一本十九世纪的小说——这一点史密斯交待得很清楚,她这部小说在致敬E.M.福斯特的《霍华德庄园》——“有一点从小说的第一行开始就应该是显而易见的,即这是一本受了对E.M.福斯特之爱启发的小说,我的整部小说都受了他的恩惠,从任何一个方面来说都是。这一次我想用一个致敬来偿付我所欠下的债”——这让它散发一股传统气息——当然,你也可以理解成它独属的经典气质。

这部小说像她的书名一样,写得很美。美在人物,美在细节,美在场景设置,美在叙述节奏,美在那些美的东西,诸如莫扎特的《安魂曲》、鲁本斯的《四个非洲人头像》、伦勃朗的《杜普教授和解剖课》和《在河边洗澡的亨德里克耶》、维多利亚那张“远古美韵的脸”,还有《关于美》这样的诗;当然,美还在于伤害、冲突、罪过——霍华德的两次出轨;蒙蒂的虐性学生;克莱尔的虚情假意和逢场作戏;琪琪的挣扎、猜疑、体谅;霍华德对蒙蒂的敌视;琪琪对霍华德的愤怒;琪琪对蒙蒂的反感。还在于活力、真实、麻烦——杰尔姆的宗教信仰;佐拉的女性主义;利瓦伊的少数裔观念(或利他主义);卡尔的嘻哈天才和街头诗人作派;维多利亚性自由(或享乐主义),以及小说叙事氛围里到处充斥的环境噪音,它们与他们交织、混杂、渗透在一起,创造出完美的复调之美。

这就是真正的小说之美——它不在于任何评论,不在于你是假装欣赏还是真心实意地鉴赏,而在于无数次埋首,无数次沉浸其中;它不在于任何力量,而在于温柔如水地包围你,湿透你。读到心恸那一刻,读到情不自禁那一刻,你会发现,阅读《美》这样的小说,就像菲利普·罗斯在接受《巴黎评论》访谈时所说的那样, “阅读小说是一种深层的独一无二的快乐,它是一种让参与者全情投入的神秘的人类活动,不需要任何附加的精神或政治理由——和做爱一样”——你越沉溺其中,越发能感受得到它的美。

当然,这种“深层的独一无二的快乐”,来自于小说独一无二的声音,更来自于隐藏在小说里那独一无二的理想。我们从《美》扉页上的引文——“我们拒绝成为彼此”读到尾声那句留言,那句卡琳写在海地艺术家让·伊波利特油画背后的留言——“我们彼此互为庇护”,才明白,对于扎迪·史密斯而言,真正的“美”意味着什么——“我的大胆希望便是:在对立的教条、不同文化、不同声音之间出生、长大的人,会不由自主地意识到文化的极端偶然性。我进一步大胆地希望:这样的人不会把自己的文化感情中令人满意的偶然,错当成一套放之四海而皆准的自然规律。”在一次演讲中,她冲着她的读者,她的听众,她的观众,喊出了这一句没有在作品中没有说出来但又无处不在的话。

而对一个东方读者来讲,她的作品核心价值在于:她把21世纪混血的、流动的伦敦——不同阶层的声音,不同族群的聚合,不同文化的杂糅,不同观念的交锋,用自然而充满生命力的语言,鲜活地描绘出来,既有阴影重重的暗部,又有色彩浓烈的主体。如果说我们要认识十九世纪的伦敦,就非得回到狄更斯那里;要认识二十世纪上半叶的伦敦,就非得要回到伍尔芙和E.M.福斯特那里,那么要认识今天的伦敦,我们就非得读点扎迪•史密斯不可。

对一个自己又敬又慕的作家,我实在想象不出有比重读她系列作品更好的赞美方式。以上文字,都是在重读的缝隙里所想到的、所孕育的、所激发的,现在再回想起,十年之前,我居然把这样的作家的处女作,无情地搁置在书架,任其发黄,任其沉默,多傻啊,那时的自己啊,真是像个特大号的傻瓜。而下面这段文字,就是“这个特大号的傻瓜”,在初次读完《美》后,用2B铅笔写在扉页空白处的,它好像在讽刺十年前那个“不长眼”的自己:

她是那种真正意义上的天才小说家。

所谓天才,并不是单单指她为这个时代 ——为21世纪读者写作的小说家,

即便是回到18、19、20世纪,

只要你真正认真领略过她的小说艺术,

便会甘心情愿地承认(因为敬畏),

或心不甘情不愿地承认(因为嫉妒):

在任何时代,她都配得上那“天才”的称号,

在简·奥斯汀面前、在乔治·艾略特面前,在艾米莉姐妹面前,

在伍尔芙面前,在阿加莎面前,在桑塔格面前,

她依然可以自信地戴上这顶亿万人眼红羡慕嫉妒恨的帽子。

此外,这里所谓的天才,是可以剥除性别前冠的,

你将她跟21世纪最伟大的几位英语小说家——

艾米斯、巴恩斯、华莱士、弗兰岑等,

将她的作品跟他们的作品摆在一起,

她依然可以毫不胆怯地对你说:

“我建议你在《自由》和《美》中,挑选后者。”

英国哲学家罗素曾评价他的学生维特根斯坦为“天才人物的最完满的范例”:热情、深刻、认真、纯正、出类拔萃。现在,我实在是想不出再合适的话,更合适的词,来评价她的天才,只好将她这位同乡的话摘录下来,放在这里,如果今天罗素还在,那么扎迪·史密斯或许就是他眼中“天才小说家最完满的范例”。 【Written by : 唐 瞬 】