无法预测的危机“临界点”

在东亚克拉斯诺威亚共和国的一座机场里,36名美国外交官坐在一架飞机上。他们双手被绑着,在这架飞机里已经待了24个小时。飞机上的恐怖分子要求美国人释放他们的12名同伴,这12人因为4年前在巴基斯坦发生的一起爆炸案而被美国政府抓获,并投入监狱。恐怖组织头目发布的公开声明称,如果美国政府不就范,他们将在中午前杀害第一名人质。谈判破裂了。而克拉斯诺威亚共和国政府与美国政府关系并不紧密,它表示无意干预此事。

在西太平洋上空数千英尺的高空中,海军海豹突击队从一架关闭了所有灯光的C–17运输机中跃出,他们的降落伞在夜色中张开。时间是0点20分。海豹突击队落入海水中,爬上了经过特殊设计的舟艇,然后在波涛汹涌的大海中破浪前行,直扑目标。

与此同时,在人质所在的飞机上,一名患有糖尿病的外交官开始休克,这对外交官夫妇原本打算在结束这个任期后就退休的;另外一对老年夫妇也开始发烧、呕吐。即便飞机上的极端分子不杀他们,他们也挺不过下一个24小时了。

就在海豹突击队展开行动的几个小时之后,30名游骑兵部队士兵以及4名陆军特种部队的作战人员匍匐进入了寂静无声的机场停机坪,他们的膝盖和手肘上都佩戴着保护垫。这些保护垫的作用很有限,几名年轻的士兵身体柔韧性十足,并且体形也保持在最佳状态,他们在干重活时膝盖和手肘还是感受到了疼痛,但最终这些小伙子还是把跑道和滑行道上的障碍物清理干净,并且设置了一系列的红外光线探照点。如今通过夜视望远镜,已经能够看到机场的全貌,不过在肉眼里,整座机场依然是漆黑一片。在几分钟内,伞降清理小组的其他成员就骑着摩托车来了,这些摩托车也是通过飞机伞降到地面的。这些人勘测了机场,并且确信准备工作已经做好,然后向指挥部发出无线电信号。

就在这时,第一架黑灰色的MC–130运输机从云层中出现了,它是重型“大力神”运输机的变种。这架MC–130在黑暗中降落,迅速滑行到事先筹划好的卸载点。很快,更多的MC–130运输机出现了。在轮胎接触到停机坪之前,甚至在飞机还没有完全停稳之前,它们就开始放下活动梯准备卸载了。竖立着机枪的改进型路虎卡车从运输机中隆隆驶出,向机场周边的几个点驶去。3点22分,它们已经瞄准了目标。

俄罗斯套娃之舞还在继续。庞大的MC–130里,涌出了一些小型飞行器。折叠着的旋翼提升到位,直升机引擎高亢的轰鸣声与桨叶拍打空气的巨大声音和谐地混合在一起。小型MD–500“小鸟”直升机已经准备起飞。4架武装直升机在前面开路,它们每一架都装备了5.56毫米的急射小机枪和2.75英尺(约0.83米)的火箭发射器。另外6架紧随其后,这6架直升机上每架的外侧都有4个戴着夜视镜的作战人员坐在如同长凳一样的椅子上。到了凌晨3点51分,他们的双腿一边悬吊在风中,一边已经将武器准备完毕。陆军特种部队的突击人员已经在树梢的高度瞄准了目标。

在飞机里,恐怖分子开始不耐烦了。食物逐步消耗殆尽,他们没有料到这次的行动会拖这么长时间。两名恐怖分子把一名外交官从椅子上拽下来,然后用枪托殴打他,外交官的一根肋骨被打断。就在外交官倒地之际,几声爆炸和枪声传来,人质们觉得杀戮终于开始了。

不过事实并不如他们所料。喊叫声与枪声中,陆军特种部队涌入了机场的通道,开始有策略性地与人质劫持者展开交火。恐怖分子进退两难,不知道是该去杀人质,还是抵抗突击,结果他们两者都没做成,最终全被击毙。

到了凌晨4点35分,行动基本结束。各支部队看似没有关联的行动,其实都是一个巨大、精密计划的有机组成部分。海豹突击队夺取了一座关键的石油钻井平台,而克拉斯诺威亚人在平台上安装的防空雷达也落入海豹突击队手中,并被关闭。海豹突击队的行动为美国飞机渗透进入克拉斯诺威亚领空打开了通道。几分钟后,MC–130就利用这条通道,装载着游骑兵进入目标地点,夺取了机场,为陆军特种部队的作战人员采取营救行动提供了桥头堡。

这是一次很棒的编排——展示出了极佳的精确性。行动的每一步都严丝合缝。在整个任务执行的过程中,特遣部队作战参谋人员就在距离海岸数英里外的美国海军军舰上,监控着这部运转自如的军事机器的所有表现。在几个小时之内,他们就会宣布“演习结束”,并且准备返回美国。

这是令人精疲力竭的一个星期,只可惜这一切都不是真实的。所有这一切都只是一场演习,用来磨炼特遣部队在全球各地实施最复杂反恐任务的能力。它能够给人留下深刻的印象,并且经过了完美的策划。但在21世纪初期,这种演习与实战搭不上边,我们在伊拉克、阿富汗和其他任何地方与“基地”组织交战时,面临的完全是另一个局面。

特遣部队从成立之始,就一轮又一轮地进行训练演习。他们不停地与虚拟的克拉斯诺威亚人和其他对手作战,以磨炼自己执行“鹰爪”“无情”之类任务的能力。季复一季,年复一年,不断修改方案,来应对看似无法应对的局面,并且反复拟订计划,进行编排,然后在全球范围内进行实战演练。

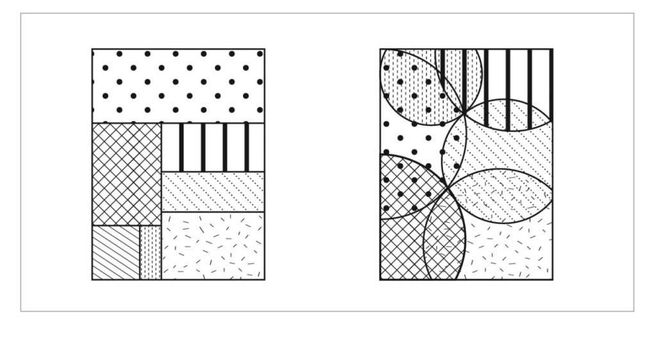

上述针对克拉斯诺威亚人的行动将我们特遣部队的所有元素都调集在了一起,上级会用还原性发条的方式,为特遣部队计划好一切。海豹突击队负责夺取一个目标,游骑兵夺取另一个,而陆军特种部队负责营救人质。最后的结果是人质被营救出来,且凝结了上述所有部队的努力。但在整个行动过程中,这些部队之间没有任何互动。这些下属部队每一支都具有极强的调整适应能力,但特遣部队总体上执行的却是复杂(而非错综复杂)的、机械的任务。固然,我们制订了紧急备用计划,并且进行了预演,但在面对千变万化的实战环境时,我们的敏捷性却是很有限的。

在现实世界中,如果我们面临的威胁是那种逐渐积累,并且在一个可以预见的“临界点”突然爆发的危机(比如“鹰爪行动”中出现的情况),那么上述演习能够让我们获得足够的准备去应对。在经历了数年的训练后,我们已经准备好去应对另一场伊朗人质危机,或者克拉斯诺威亚人质危机。但到了2004年,克拉斯诺威亚那样的危机其实就和这个国家一样,在现实中根本难以找到了。我们要面对的敌人,我们要面对的作战环境,都是互相关联、高速变化并且无法预测的。我们通过上述演练所获取的效率完全是自欺欺人。每次举行演习时,我们都能确认海豹突击队在进行登陆作战方面是非常杰出的,而陆军特种部队在人质解救方面无与伦比,至于夺取机场,那是游骑兵部队的拿手好戏。我们也由此得出结论,作为一支武装力量,我们是不可战胜的。不过事实并非如此。

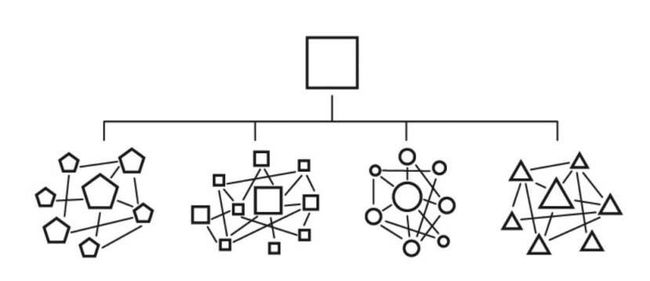

分开来看,每一支部队的成员都能在横向上展示出互信和对目标的共同追求,但这些部队的对外联系却是垂直化的,它们都与指挥部的上层结构连通,使得自己就像组装线上的一名工人。也就是说,团队与团队之间的横向有效联系是不存在的。而我们每一支团队的目标都是临时性的——完成一个任务或者把情报分析完;没有一支团队的目标是击败伊拉克“基地”组织。对于每一支部队来说,战争中真正重要的是如何完成在组织架构图中分配给自己的那一部分任务,并在自己的条块里孤军作战。专门化的目的在于最大限度地提升效率,可当现实世界变得不可预测时,这反而成为一种负担。

团队的调整适应能力被组织系统所束缚

在咨询领域,有一句让人着迷的话——“相互独立,完全穷尽”(mutually exclusive and collectively exhaustive,简称MECE)。MECE往往是把某样东西(比如消费者)分成几个类别,这些类别之间不存在重合之处,但合在一起,就能覆盖整个大概念。比如,我们可以把“消费者”这个大概念分成“付费消费者”和“非付费消费者”两个类别。每名消费者要么是“付费消费者”,要么是“非付费消费者”,不可能既是“付费消费者”又是“非付费消费者”。按照MECE的框架把某些概念分割、组合,在一些领域中能够取得让人十分满意的效果。对于组织分类类目而言,这种方法还是比较有效的;但对于把一群人组织起来而言,这不是个好办法。

而一张经典的组织框架图完全就是MECE式的结构。在整个框架图中,真正重要的联系就是工人及其管理者之间稀疏的几根垂直线。在一家汽车公司里,北美市场战略副总监所要担忧的是他与首席执行官之间的关系,因为他要向首席执行官汇报工作。同时,他对于自己与东南亚市场战略副总监之间的关系就不会太过在意。这就好像在那家汽车制造公司里,组装线上安装轮胎的工人,最关心的是他的上级给了他怎样的指示,而不会去关心给方向盘拧螺丝的工人。两名副总监、两名造车工人所负责的任务,在组织架构设计时是被完全分开的,他们不必互相认识,不必说同一种语言,也没有必要让彼此之间的互动更加流畅。传统的军事指挥架构、公司运转架构,以及麦克布鲁姆机长手下机组人员的架构,都是MECE式的——领导者自上而下地分配任务,每个人待在自己的位置把自己的那份工作做好就行。

如果球队的运作也是MECE式的,那么你就可以脑补出一幅荒谬的画面:运动员在场上全都眼巴巴地盯着主教练等待他下命令,却根本不去看球和队友。或许在球赛高潮时,主教练能够制订一个计划,这个计划比球员临时想出来的主意更加高明,但主教练绝对没办法预计比赛的走向,也不可能在比赛中实时向球员们传达指令,更不可能来得及同时向所有的球员传递有用的指令,即便他能够在脑子里迅速构想出对策也无济于事。球队如果想要在比赛中如同一个整体般良好地运作,既要有专门化的分工(守门员大多数时间里待在球门附近;前锋大多数时间里则不用龟缩在球门附近),同时在责任分工范围上还要有所重叠(每个人都要能够临时做一些其他人的工作)。同时,他们还要熟悉彼此的习惯和对一些问题的反应,这样就能够本能地达成默契。最佳的团队,就好像“班布里奇”号甲板上的三名狙击手一样,知道他们的主教练(或指挥官、老板)会信任他们,他们彼此之间也达成了互信。他们这种横向之间的互信和任务目标共享,是非MECE式的,这也使他们能够去“做正确的事”。

在那些组织架构图清晰,并且是“MECE式”的地方,团队往往会混乱。因为联系往往是纵横交错的,还有很多地方会存在重叠——球员们不单单要在自己专属的区域内飞奔追逐,还要经常满场狂奔。建立互信和共同追求目标会影响效率,比如,与同事建立私人关系,并且对大局有全面了解会耗费大量时间;而大家共同承担责任则会产生一些冗余。不过这种冗余在影响效率的同时,却能够使团队获取高度的调整适应能力和有机性。伟大的团队往往不是什么“酷毙了的机器”,而是“酷毙了的机体”。

我们的小型行动组本能地清楚这一点——他们互相信任,并且在他们的部队中,所有人都清晰地知道团队整体的目标所在。对于意外事件,他们反应敏捷;但他们也仅仅是在自己的“深井”内,也就是自己所负责的领域内能做到这一点,“深井”外的世界他们就无能为力了。

2003年10月,我在接手特遣部队后视察了巴格达国际机场(BIAP)中我们小型基地的情报设施。说是“情报设施”,其实并没有那么高大上。在一栋小型建筑物中有许多牢房,临时关押着特遣部队发动突袭抓来的囚徒,里面还有审讯室和破败的办公区。我四处走动,询问情况,试图了解这里发生的一切。我打开一扇门进入储藏间,发现里面有4英尺(约1.2米)高的一堆塑料袋和麻袋——这些都是我们的先锋部队空运回来的“证据袋”,它们全部堆在那里,无人启封。

这证明,当我们的海豹突击队和陆军特种部队在前方厮杀,并且获取了情报后,他们会把拿到的一切东西,包括情报、光盘、电脑、手机都扔进沙袋、垃圾袋或者其他东西里,然后贴上一个标签或者便笺。接着,他们就把这些包裹扔上直升机,和邮件、多余的装备甚至重要的囚徒一起运回巴格达。这些包裹要经过几个小时才能抵达目的地,而那些便笺很多在半路上就遗失了,剩下的也无法为后方的情报分析团队提供足够的信息。

情报机构的负责人解释说,由于缺乏专门的翻译,他只能让审讯员中的翻译人员在空闲时间来翻译这些资料,但这些人往往很少有空闲。如同在太阳下暴晒的水果,情报是很快会烂掉的。这些包裹被打开时,里面的信息大多数已经毫无价值:伊拉克“基地”组织各单位早已转移,或者改变了自己的计划。萨达姆·侯赛因的躲藏地信息,或许就藏在这些文件中的一张地图内,可我们却一直不知道。

作战行动人员对于如何冲锋陷阵十分在行,但他们对情报分析的点点滴滴却知之甚少,因此他们不清楚应该给获取的文件打上怎样的标识才能帮助情报分析人员分析情报,也不知道相关的情报背景,更不知道哪些资料是必须立刻转回去的,而哪些资料则可以等一等。对许多作战人员而言,情报分析团队就是一群坐在“暗箱”里的家伙,不断吞噬着他们辛辛苦苦拿来的资料,却吐出一些过时的、叫人失望的分析结果。这些作战人员和情报分析人员互不相识、互相疏离并且从无交集。作战人员宁可把拿到的资料交给自己的队友,这些队友可能只受过几天的情报分析训练,所以既不专业也缺少必要的资源,但作战人员还是期待他们能够对资料的一小部分进行爬梳,然后得出一些有价值的结论来。就好比在173号航班上,每个人都在做自己的工作,可就是没人去检查燃料表。

而情报分析人员也觉得十分沮丧:他们收到的资料质量低劣,到得也很晚。而且他们没有经历过战场,也很少能够知道作战人员究竟需要哪方面的情报。对他们而言,交到他们手上的那些手机、脏兮兮的纸,无非就是管理者分配下来的任务。他们很多人认为,作战人员傲慢,对于情报分析一窍不通——那些只知道踹门抓人的人怎么会懂得情报战争的奥妙?在他们看来,作战人员正在错误的地方与错误的敌人交战;而作战人员对情报分析人员的看法也与之类似。

这两支团队都在各自为战,就好像高效率工厂里的工人一样,然而他们所面对的是一个互相关联的环境,他们必须跟上这种环境的节奏。我们都能凭借本能就意识到,我们所搜集到的有关伊拉克“基地”组织通信和行动方面的情报,几乎肯定会影响我们的作战人员在战场上的表现;而战场上的某些细节,则肯定会为情报分析提供有价值的背景信息,只可惜我们组织内的两大构成部分之间没有沟通机制。

在那个夜晚,我与另一名同事站在一块白色写字板前讨论这个问题。我在写字板上画了一个沙漏来代表组织内各团队的距离与关系:在前方冲杀的团队位于沙漏顶端,在后方进行情报分析的则位于沙漏底端。我用手遮住了沙漏的下半部分,问道:“把这部分去掉,会影响我们的前方团队吗?”回答是“不会影响”。这两支团队都知道该如何工作,也工作得十分勤奋,但问题在于团队之间的沟通是一个瓶颈。

那些没有打开的包裹是一个更大问题的象征。我们或许可以制订一个改进计划,打破传输和处理信息的瓶颈,不过这就如同173号航班发生事故后,为起落架失灵制定专门的技术流程一样。在这种情况下,我们最多也就是解决了一个特定的问题;在最坏的情况下,上述改进计划只会增加文书工作,使得事情被拖得更慢,而情况一旦变化,我们等于又回到起点。瓶颈的存在不是因为来自上级的指导不到位,而是因为整合得还不够。

为了打破这个瓶颈,我们必须对导致这种瓶颈的管理体系和组织文化开刀。用团队架构的眼光来看我们的组织,寻找横向联系上的薄弱点,而不是让上级制订新的计划,我们会发现类似的瓶颈在组织内所有的团队之间比比皆是,这被称为“断点”。

横向上看层级分明,纵向上看职责清晰,整个特遣部队就被这纵横的线条所缠绕、捆绑。固然,我们所有的部队都居住在同一块驻地内,大多数人身边都是自己的“同类”,也就是美国军人,只不过有些人使用的健身房是不同的。不过,各支部队还是严守自己分配到的领地,而且每支部队都在自己的领地内显得冷漠而高傲,分享资源时显得不情不愿。我们部队的生存状态,就是“鸡犬之声相闻,老死不相往来”。

而在特遣部队与兄弟单位,包括中情局、联邦情报局、国土安全部和常规军事单位之间的“断点”则更加严重。我们不时地要与这些兄弟单位协调行动。一开始,上述机构的代表在其他单独的区域居住,很少进入我们的驻地。他们以安全为名在自己的驻地周围修建起高墙,从而阻挡了日常的互动,也滋生了信息不对称以及互不信息。比如,国土安全部的人一开始拒绝向我们提供他们所截获的原始信息,坚称他们要对这些情报进行加工处理,然后只能把概要发给我们,而这一过程往往要持续数日。他们倒也不是故意刁难我们,只是他们内部的一些教条做法使得他们坚信,只有他们自己能够有效分析自己搜集来的情报;而如果把原始数据递交给其他单位,就有可能导致数据误读,从而有可能导致灾难性的后果。只可惜无论这些人能够多么精确地分析出三天前敌人的所在位置,这种情报也无法让我们去阻止敌人即将发动的自杀式袭击。

除非能够清除这些“断点”,否则我们仍然无法有效运转。我们需要作战团队搜集、组织数据,并且把数据传递给巴格达、坦帕以及华盛顿的情报分析人员;然后这些分析人员要检视这些数据,并且将分析出来的结论通报给作战团队,让他们在接下来的行动中有的放矢;同时,这些相关信息要让我们组织内成千上万的人知晓。我们需要行政管理上层根据这些分析修改行动计划,分配各类资源;而且,所有这些都必须在几个小时内完成,而不是几周,而且不断会有新的情况出现,因此做法也会不尽相同。

我们必须想办法,在我们整个组织内部,建立起交错混乱的连接通道,而这种连接通道在我们的小团队内部已经有效地建立起来了。

我们的情况很独特,但我们的问题却是普遍性的。从医院到航空公司机组人员,组织内的小团队层出不穷,但组织整体依然是按照还原论的结构进行架构,因此这些团队在调整适应方面的潜力仍然被束缚着无法释放。

在医治波士顿爆炸案伤员时,布里格姆女子医院与其他医院相比拯救了更多病患,而该医院所收治伤员的平均伤势程度则几乎称得上是最严重的。在爆炸案后和同事们合写的一篇文章里,卡蒂博士和凯茨博士高度评价了医院的一种文化:“通过每天的协同互动来培育应对能力和团队精神。”这支医疗团队在日常照顾病人的过程中,互相建立起了长期的关系。因此,当危机到来时,用卡蒂的话说:“不会凭空做出任何决定,也就是说不会有任何一个外科大夫会说‘把这条下肢剁了’‘我要把这条腿锯掉’ 之类的话。作为一支团队,我们会集体决策。”不过即便是布里格姆女子医院也承认,这个机构在总体上还不具备应对这种突发意外的能力。

问题会出现在断裂带上,也就是两支精英团队之间的空隙上。医院中各个部门在追踪新病人方面有各自一套惯常做法。当前所未见的大量病人涌入,在急诊室、手术台和烧伤科之间轮转时,追踪体系就开始不堪重负了:“护士或技术人员手动地在追踪板上添加每一个病人的肖像,使得其他人能够找到这些病人。而那次爆炸发生后情况非常混乱,护士和技术人员来不及在规定时间内把病人的肖像放上去,这就使医生们有时候不知道自己的病人在哪儿。”布里格姆女子医院在那一天做了大量的事情,但一家机构越大,就越难以让其如同一个人那样去思考和行动。

1999年,美国医学研究所做出的研究认为:“人类总会犯错。”据估计,每年因为医疗失误而死亡的人数在4.4万到9.8万之间。即便按照4.4万计算,按照疾控中心的统计,因为医疗失误而死亡的人数在1998年也是第七大死因,这意味着每年因医疗失误所导致的死亡人数要超过车祸(43456人)、乳腺癌(42297人)以及艾滋病(16516人)。

2013年9月问世的一项新的研究结果表明,医疗失误所导致的死亡人数创下新高:从21万人猛增到40万人。这些数据表明,在疾控中心2011年度的致死因素排名中,医疗失误已经排到了前三名。而且,每年有10万人因为在医院里受到感染而死亡,如果把这10万人也算作因医疗失误而死亡,那么就相当于每星期有20架波音747客机坠毁。

小团队的扩展阻力

2013年,布里格姆女子医院所面临的困境,特遣部队在2004年就面临了,这种困境可以称为“被司令部束缚的团队”:具有调整适应能力的团队,只能够在旧式僵化的上层建筑指挥下行动。由于战术上的错综复杂性越来越高,许多领域内的许多组织开始将原先小的指挥控制式机构替换成团队。但这些组织总体上看,远比一支团队来得庞大,这些组织往往由许多团队构成,而将这些团队捏合起来的,还是传统的那种指挥控制式架构。这遏制了团队发挥其调整适应方面的最大潜力,就好像我们的特遣部队一样,他们只能被束缚在自己的“深井”中,也就是自己的任务领域内。在战术上,这些团队或许具有调整适应能力;但在战略层面上,整个组织却无法展示出这种能力。

“被司令部束缚的团队”不单单出现在执行一些关键使命时。麻省理工学院经济学家保罗·奥斯特曼在研究了700个制造厂商后发现,这些厂商中的大多数使用的是团队,大部分厂商手下的大部分雇员都按照团队方式在工作。“美国就业研究所”在调查了100家业内领导型企业后发现,95% 的被调查者将“团队建设:创建、维系以团队为基础的组织”作为自己的研究课题,并且认为这一课题对于他们的组织意义非凡。当然,办公室里的团队或许是具有凝聚力和调整适应力的,否则也只是空有“团队”的名号——管理者贴两张海报、准备会上发个言,然后就缩回办公室的一角,这种团队就是徒有其名。和本书所探讨的许多其他话题(互信、目标分享、调整适应能力的必要性等)一样,团队建设很容易就变成“保险杠贴纸式的问题解决方案”,即把外表的口号当成实际的变革。但通过坚实有力的数据对一些大型公司(如施乐、福特和宝洁等)所进行的研究表明,团队建设经常能够使产量迅猛上升、员工士气高涨。

对于那些僵化的组织而言,一个个的小团队能够带来某种程度的调整适应能力。但这种改善有其局限性,调整适应能力强的特点只被限定在小团队的层级上。随着世界上各因素互联性越来越强,我们必须找到一条道路,使得小团队运转时的流畅性能够扩展到整个组织的范围内。这些组织往往具有成千上万名成员,并分布在全球几块大陆上,就好像我们特遣部队一样,但这说起来容易做起来难。

小团队的架构之所以能够在局部见效,因为它比较小——在一个小团队内,成员彼此熟悉,并且共同度过成百上千个小时;而在大型组织内,大多数人不可避免地会互不认识。事实上,小团队身上的一些特性,一方面使小团队自身能够变得强悍,另一方面却使小团队的类型无法在一个更广阔的范围内见效。

比如,如何建立一个由7000名“泳伴儿”所组成的团队?

高效敏捷的小团队是一把双刃剑

凡是看过《微观经济学》的人在绪论中都知道“边际收益递减”的概念。对于大多数货物和服务来说,每增加一个单位,其所带来的价值和满足感都会比前一个有所减少。比如,第一个三明治会让一个饥饿异常的人获得极大的满足感,而第二个三明治会让那个人感受到一定的幸福感,第三个三明治所能带来的幸福感就减少了,而当第十个三明治摆到面前时,那个人估计不仅吃不下,而且都要吐了。这个理论套用到人力资源方面,就产生了一个著名的问题:“厨房里的厨子太多了”。

那么多少个“厨子”算是太多呢?这就要看情况了。在一个小型厨房或者办公室里,4个厨子或者说4个职员应该比较理想;但在一个类似沃尔玛这样规模的公司里,上述临界点就会高得多。对于某些活动,比如进行一次有意思的对话,边际收益递减的临界值就比较低,一般几个人参与进来就会达到这种临界点;对于其他一些任务,比如通过组装线生产某种机械,你接连增加几百个雇员,这些雇员所带来的收益都会和第一个一样多。

然而,对于团队而言,这种临界点就比较低了。比如,一支运动队通常由15~30人组成;陆军游骑兵排一般包含42人;海豹突击队小分队为16~20人。如果人数多于上述标准,则团队的一致性就会遭到破坏,其调整适应能力也会相应受损。上面所说的“厨房”被大量厨子给填满了,那么厨房里的沟通和互信就会崩溃,傲慢会引发冲突,曾经触发创新性和敏捷性的化学反应如今会变得具有毁灭性。在很多案例中,这种调整适应能力的弱化,是整个企业前途的不祥之兆。

从理论上来说,任何一名海豹突击队成员就和特遣部队成员一样,在打同一场战争,但其实他在为自己的小队奋战。海豹突击队队员都是以班为单位一起预备、部署并行动的。在伊拉克、在充满敌意的沙漠中、在干旱的阿富汗平原上,他们每次轮值会一同度过4个月,其间除了同一班的人,他们不会与外界产生多少有意义的、友善的互动。你可以想象你与最亲密的室友之间的关系,然后再把这种关系的牢固度和亲密度乘以100。一个小队内队友之间的联系,与各小队或各单位之间战士们的情谊是有根本不同的。我们海豹突击队的一名成员就说:“一个班就是一个圈子,圈子外的人什么都不是。其他中队算什么,其他海豹突击队小分队算什么,陆军的特种部队更不算什么。”而其他班的战士们也同样这么想。

在这里,我们所面对的是人类心理移情作用的频谱宽度限制。英国人类学家罗宾·邓巴提出一种理论:一个人所能信任的其他人的人数一般是100~230人[而马尔科姆·格拉德威尔在其著作《异类》(Outliers)中,提出了“150人定律”,他认为一个人所能信任的其他人的人数不会超过150人]。这就导致了某种群落竞争:“班”这样最具凝聚力的小团队所定义的“胜利”,与特遣部队所定义的“胜利”可能不是一回事。对于小团队来说,目标不再是赢得战争,而是比驻扎在基地另一边的小团队更漂亮地完成任务。也就是说,小团队所具备的优点,从组织的角度去看,有时候也是一柄双刃剑:一些特质使得小团队在获得足够的调整适应力后变得强悍,而这些特质又使得它与自己所处的总体架构格格不入。

许多新生的企业之所以沉沦,就是因为它们无法将团队建设规模化。乔尔·彼得森是斯坦福商学院的教授,他认为规模扩大所带来的僵化是许多暴发户最终失败的重要原因之一。已故的哈佛大学社会学教授J. 理查德·哈克曼则发现,要想构筑和维系一支团队,其难度比我们通常想象的要高。问题不在于团队会失效,而在于团队的活力很彪悍,同时又难以掌控,而团队如果扩充,则必然会损害这种活力。“有人认为团队越大越好,因为大的团队拥有更多的资源,这其实是个谬误,”他解释道,“随着团队的扩张,团队成员间各种需要管理的联系也会迅速增加,而且是几何级数地增加。”在他所撰写的《高效团队》(Leading Teams)中,哈克曼让我们了解了“布鲁克定律”:当项目进度落后于计划时,增加人手的做法通常是无效的。他认为:“这就好像为了快点生出一个孩子,分配9个女子去各怀一个月的孕……一个软件的生产已经延迟,如果此时加派人力,则整个项目进度只会更加拖延。”

把特遣部队变成一个大的团队是不可能的,但我们也不能谨守我们对各团队指挥控制式的办法而不变通,把我们的各支小团队困在各自的“深井”里,这让整个特遣部队显得臃肿不堪。与此同时,我们又不能简单粗暴地废除现有的还原式的上层结构,让每支团队各自为战,我们必须在整个机构内进行有效协调。我们要找到某种方式,在不造成混乱的前提下,大规模地建立起互信,并且分享整个组织的目标。

小团队构成的大团队

维系千年的行为模式、人类大脑的神经限制,以及美国特种军事行动的历史,这些都是我们难以打破的圈子,就是出了这个圈子其他人什么都不是的圈子。我们必须将单一性,以及相伴而来的调整适应能力扩展出这个圈子,让它们从游骑兵部队的一个排、陆军特种部队或海豹突击队的一个班,扩展到由成千上万人构成的特遣部队中。

当我们坐在巴拉德的临时指挥中心,阅读伊拉克“基地”组织发动爆炸袭击的报告时,我们意识到,我们的目标不是创建一支庞大的团队。我们需要创建一个由小团队构成的大团队,这听上去似乎只是不怎么高大上的词汇上的区别,但这里面其实包含了关键的组织架构上的区别,这种区别能够启发我们把小团队内部的魔力扩展到一个更大的范围,从而使之成为一个可以实现的目标。

在一个小团队中,每个人都要认识其他团队成员并建立起互信,同时他们都要一直保持互相的了解,这样才能有统一的目标——在一个由25人组成的团队里,做到这一点不难;在一个50人的团队里,做到这一点也是有可能的;但是对超过100人的团队,就有些难度了;如果是要在超过7000人的特遣部队中做到这一点,那更是不可能的。但在一支由小团队构成的大团队中,每个个体成员无须与其他所有成员建立起关系,只要构成这个大团队的各个小团队之间建立起小团队内部各成员之间那样的关系就行了。比如,海豹突击队要信任陆军特种部队,这两支部队要信任中情局,海豹突击队、陆军特种部队和中情局则要紧密团结,以达成一个共同的目标——赢得战争,而不是在战争中各自表现,试图压过别人一头。而通过委派代理人的方式,就能够有效地达成上述目标。

我们不需要每一个特遣部队的成员去认识整个部队中的其他每一个成员,只需要每一个人去了解其他团队中的某个人,这样当他们想到驻扎在隔壁的部队时,或者想到那些在华盛顿特区工作的情报人员时,脑海里浮现的不是竞争对手的可恶形象,而是一张友善的面容。我们不需要每个人去跟进所有正在实时进行的军事行动,这是不可能的,就好像任何一个人都不可能与7000个人保持终身的友谊;我们需要让一支团队能够在一个各因素互赖性很高的环境中行动,从而让他们明白自己的行动有可能引发“蝴蝶效应”。这样,这支团队就会清楚与自己合作的其他团队工作的难处和重要性,这有利于这支团队去达成战略上的成功,而非战术上的成功。时间很紧,风险很高。

调整组织架构势在必行

整个2004年,伊拉克局势持续不稳。费卢杰陷落了,在扎卡维的阴影笼罩下,这座城市成为叛军的据点。到了6月,“圣战者”开始巡视街道,关闭发廊和剧院,虐杀伊拉克警察以及“内奸”。外国战士蜂拥而入,我们估计每个月有100~150人进入伊拉克。这些人都是自杀式爆炸者和激进分子,伊拉克境内每增加这样一个人,就意味着要多夺去几十条人命。而费卢杰也成为各种“高端袭击”的上演场地,前文9月30日的污水处理厂爆炸案就是一例。在2004年结束前,针对美国军队的袭击平均每天有87起,美国人的死亡人数超过1000人。

到了2005年,伊拉克“基地”组织的势头不减,扎卡维策动了一系列暴力事件,用于威胁1月所进行的议会选举。在安巴尔省,只有3775人参加了投票,占当地总人口的2%。扎卡维嚣张地宣称,他每天都能轻易地通过美国人设置的检查站,也日益以叛军领袖的形象出现,这些进一步凸显了我们的无能为力。阻止扎卡维对于特遣部队来说是势在必行的,这件事也让我投入了大量心血。

2005年2月,一个针对扎卡维的机会出现在我们面前。此时,正是我们确认他就在伊拉克境内后的第14个月。多个情报来源证实,他就坐在一辆小轿车里到处转悠,一架“捕食者”无人机在1万英尺(3048米)上空看到这辆轿车在巴格达以西人烟稀少的区域驶过。于是,特遣部队开始调动打击力量,准备立刻采取行动,大量密集的沟通在特遣部队内部进行。同时,特遣部队还要求常规部队配合,避免扎卡维的座驾逃脱。

就在“捕食者”的操作员追踪这辆轿车时,轿车突然进入了一个死胡同,短暂停留后驶出。操作员为了继续监控,只能调整摄像头。它的运气实在太不好了,调整摄像头时没能看到扎卡维已经从轿车里钻了出来,开始徒步行进。我们虽然缴获了他的电脑和卡宾枪,但整个行动的结果还是让人非常失望。这个家伙的人头我们悬赏了2500万美元,但最终还是让他逃脱了。

我们知道,即便找到这个家伙,也不意味着就能摧毁他的组织,以伊拉克“基地”组织现在的韧性和去中心化程度而言,损失一个最高领袖并不是致命打击。但我们还是认为,如果能除掉扎卡维,将是一个战略上的、标志性的胜利。如果失去击杀伊拉克“基地”组织成员的良机,尤其是失去击杀扎卡维这样有价值目标的良机,我们要付出的代价就是更多美国军人或伊拉克平民的生命受到威胁。自从我接管特遣部队以来,伊拉克的局势只是朝着更为恶化的深渊跌落,而且没有缓解的迹象。

2005年6月,我被召唤到白宫,就我们为抓捕或击杀扎卡维做了哪些努力向总统做了简单汇报。在空间逼仄的战略室中,总统就坐在国防部长拉姆斯菲尔德和国务卿赖斯中间,他召集了国家安全团队的所有成员来听我的简报。我向他们介绍了我们所做的工作,并且最后表示,我们有足够的信心阻止扎卡维。但问题的实质在于:在扎卡维于伊拉克全境点燃烽火之前,我们能不能阻止他。

此时我已经认识到,依靠传统的自上而下的指挥控制模式,我们无法完成击败扎卡维的重任。即便下层已经是精悍团队,只要上层依然是指挥控制模式的架构,就无法做到这一点。我们必须在确保传统实力不受损的前提下,获得能与伊拉克“基地”组织相匹敌的调整适应能力,而这就需要进行一次前所未有的变革——真正的由小团队构成的大团队。要想完成这个任务,必须把传统的许多做法完全推倒重来,包括信息分享、角色描绘、决策做出以及领导方式。

总结

» 我们特遣部队的下属团队固然具有调整适应能力,但上层建筑依然是指挥控制式的,这在很大程度上限制了组织发挥功效。这种“下层已经是团队,上层却依然是指挥控制式”的结构,与传统指挥控制式结构相比,已经显得灵活了不少,但其调整适应的能力仍然不足以应对21世纪错综复杂的环境,也不足以应对伊拉克“基地”组织。

» 在许多领域内固然出现了大量的团队,但在这些团队的上层,依然是传统的指挥控制模式。越来越多的组织需要克服这些障碍,并增强自身的调整适应能力。

» 不幸的是,我们许多团队所具备的一些特征,固然让这些团队变得非常优秀,却无法把这些特征扩展到整个组织的范围内。所以,我们必须与一些基本的限制作战。建立一支规模类似于特遣部队的超级团队,这是不可能的。

» 我们的解决方案是“由小团队构成的大团队”,也就是在一个组织内,各组成团队之间的关系如同团队内部成员之间的关系。这样,原先在各自的“深井”中单打独斗的团队,就能够通过互信和目标的分享,融合成一个整体。