我暗恋了十年的男生今天结婚了,

而我还在忙毕业论文。

得知消息的时候我正在处于焦头烂额赶毕业论文的阶段,连着几个星期全泡在图书馆里,连朋友圈也来不及刷,硬是拖着嘴角起泡,黑眼圈更严重,即使隔着架在我鼻梁上厚重的黑框眼镜也可以轻松地看出来。于是,中午的时候,我挤在乌泱泱的学校食堂里,一面小心提防着迎面过来的人手里食盘溅出来的汤汁,一面脑子里还在混乱地想着“Renaissance”和“Transcendence”。

这时,手机铃声不合时宜地响起来,我用耳朵和肩膀夹住它,“喂”了一声,就对着站在我对面,一直用殷切眼神盯着我的大妈道,“要这个,还有那个,不对,是炒青菜...”,我犹如旧时代的地主,苛刻地比较着荤素菜——然后就听到话筒里传来我终其一生不会忘记,最熟悉的低沉嗓音,“是哓哓吗?”,嗬!仿佛一道惊雷在我耳边炸开,连带着鼓膜嗡嗡作响,记忆轰然倒塌,周围的一切倏地褪色成默片,唯独那个人的声音透过电波清晰地传过来,“晓晓,我是杨溧”。

我楞在原地,半天出不了声,听到电话那头“喂”“喂”了两声后,终于还是没忍住,拿下来手机看看来电显示,陌生号码,来自福建-厦门。把手机重新贴近耳朵,抱着十分歉意,摆手对大妈说我不要了,没顾得上看中年大妈懵逼的表情,我便缩着身子艰难地穿梭过人流,挤出打饭高峰期。

“喂,杨溧,是我。”我听到自己的声音涩涩地,说完这句话,突然不知道该说些什么——三四年时光,他杳无音信,我多方打听,仍不知他下落何处,后来,索性死心,不找了,要是真有心躲你,怎么找也不可能找到——他的声音继续传过来,有些欲言又止,“晓晓,我要结婚了,你来不来?”

我默然,他说话一直这般简洁,连一丝客套也没有,就如同他整个人般,冷淡地像块冰。这么多年过去了,竟然一点没变,即便是请人来参加婚礼都说得这么硬邦邦的。不过,我仍然没有忽略那个词,“结婚”,跟谁结婚,哪天结婚?问题一股脑儿包围住了我,我停在原地挪不动脚步。“哦,恭喜啊..”,我不知道自己应该说些什么,或者有没有说这句话,仿佛除了身体,连脑子也开始闹罢工,什么也思考不了,满脑子转的都是当年他靠在走廊阳台上轻飘飘瞄过来的冷峭眼神。

“婚礼定在3月18号,酒店在XX路,我在那儿订了一个包厢,把当年的同学都请过来...你都认识的,老郭,燕子,陈凯...晓晓...”他声音变得有些喑哑,连话也开始多了起来,很像喝醉酒后的模样,我知道这点,是因为那年高中毕业同学会,他闷头喝得六亲不认,絮絮叨叨的架势,好似要把以前落下来的话全部说干净才肯罢休。“晓晓,你来吧...我好想你——”他终于把话说完了,最后那句轻得就像叹息,在他舌尖打了个转又吞回到他嘴巴里,什么痕迹也没有,我不断地疑心是我听岔了,或者是风捎来的我内心极度的渴望。

“杨溧”,我唤他的名字,很想问他这几年他去哪里了,为什么骗我说去外地读书了,现在又换成外地的号码,这样戏弄宋晓晓好玩吗,话到嘴边察觉到没有意思了,气极又悲极,甚至后悔当年不该一时意气删掉他的微信和手机号,或许那样结局不同。不对,我又疑心了,仅仅因为见不到面,不再是同桌,不再占据你的生活,所以没有足够的理由坚持下去,于是抽身出来说放弃吗。再次想到他不辞而别的三四年,怎么能够,对所有人都说了真相,唯独除了一个宋晓晓。“我最近在忙毕业论文,可能抽不开身...”我欲言又止,心底涌出一股报复的快感。

“哦,我知道了,没事,”他的语气恹恹得,“我过后会再办一桌,那时候记得来啊。嗯,你忙吧,我不打扰你了。”他公事公化得交代完,便再没有了回音,只传来隐隐约约的呼吸声,似乎在等待我这边先挂断。我握着话筒,却想起当年初中班会,他站在讲台自我介绍,“我是杨溧”,少年眼神清冽,面容冷峻,竟似片刻都不想多呆,说完就径自走回自己的座位,丝毫不曾理会台下面面相觑的我们,甚至于让那些小心翼翼会添一句的“希望能够好好相处”,“以后请多多关照”的孩子们有些脸颊发烫。两相一对比,又让我有些发笑,他当年,可真是率真得可爱,轻易地让别人下不来台,如今,竟也学会体谅别人了。

我拿下来手机,看着屏幕,就像直视着他那双黑曜石般漂亮的瞳仁,“那里面一定藏着一个星空”,我第二遍想起这句戏言,我们班最漂亮的女生燕子曾偷偷摸摸地凑近我的耳朵说的,我微笑,接着摁下挂断键,手机屏幕闪了一下,重新回到待机画面,而他那边听到手机里传来“嘟嘟”的忙音会想些什么呢,我不知道,回想起来的是他侧头看窗外发呆的场景,阳光印在他额角柔软的茸毛上,以及抽屉里几近满分的奥数试卷上。

“数学课代表!”他们总是这样跟他打招呼,“又去做苦工啊,啧——”,男生们嘴里发出口哨声,胡乱搡着他走向操场,他也不在意。每次做早操,都能看到他瘦高个,罩着宽敞的校服,直立于斜对面的高台上,“查操记录员杨溧”,老师这样表扬他,“干得不错,继续努力!”。他不置可否,偏过头来撇撇嘴,仿佛对这种说法深恶痛绝,然后继续用冷淡的目光瞄过台下的人头,用笔尖轻点着人数,再习惯性地抿紧嘴唇,笔头颤动,敛目在记录表上打钩。

“宋晓晓,你真笨”,他左手托着腮,右手有的没的转着一只圆珠笔,额前发丝零乱,却挡不住他熠熠的明眸,他坐直了身子,凑过脑袋来,“这边画条辅助线不就简单了”,他撂着笔在我的试卷上轻微地比划了一下,看我还是不明所以的模样,终于颇有些颓丧地动笔演算起来,“好了,你看这一步...”,他讲得用心,少年的嗓音似乎没有经历过变声期,低沉的声音娓娓道来,经年的岁月不过给它染上一层磁性而已。我第一次相信燕子说的话,全世界自他眸中汹涌而来,数不尽的山川河流,说不尽的情话蜜语,再一看,却什么也没有,就只有亘古孤寂的漫天星辰,寥寥月辉。

我又一次地梦见了他,当我从床上坐起来,才意识到这点。这已经是接到杨溧电话的第三天,我就像一个思维紊乱的精神病人一遍遍地重复着他的镜像,记忆中满满的青涩的镜像。我决定好好地梳理一番这些琐碎的旧事——由于做梦,我想起来,他非要把娃娃机里抓来的娃娃塞给我,那天刚好出月考成绩,放学回家的时间还早,我们两个兑完游戏币去抓娃娃。当然,起因也很无聊,他打赌赌输了,而我的数学上了及格线。杨溧虽然是个数学天才,可鉴于他的语文和英语成绩烂透了,本着互帮互助的原则,我们相处的还算不错。娃娃机边,他费了老半天的时间也没成功抓出来一只,我在旁边看着干着急,于是,可怜的少年颤巍巍地擦了把汗,一掏口袋,游戏币全用光了。

我急了,“不行啊,杨溧,到点了,我得回家了,不然我爸妈会担心的,娃娃就不要了吧,反正只要你以后别再嘲笑我就好了。”拿起书包,我头也没回,匆匆跟他打了招呼,杨溧张口欲说,我却没给他机会,直接摆手跑开了。

那天后来的事我也记不得了,只是初中毕业那天,他从书包里磨磨蹭蹭掏出来一只皱巴巴的毛绒兔子,兔子的红线嘴巴还是歪的,左侧跑出来一根线头,像是长出的胡须一样滑稽——明显是娃娃机中的廉价玩具。他可能是第一次送女生礼物,耳根子红得不得了,表情竟比平常更冷了三分,“拿着,给你的。”关于赌约的事,我早忘得一干二净了,只是一个劲地推辞,不收他的兔子,左右拉扯了几个回合,少年有些恼羞成怒,竟直接给我塞进了书包里,还拿手用力按住拉链扣,佯装恶狠狠地说,“不许拿出来,收着,也不许扔了,我花了两个半天才弄到的...”

不知为何,现在想起来,感觉当时的他就和那只兔子一样,鼓鼓的肚子,长长的耳朵,眼底深藏着心思,又竖起耳朵小心地听着风闻的传言,还有那张笑裂开嘴,红线外露的蠢样子,连他自己都没发现笑纹里荡漾的万千可念不可说的情愫。

我们之间的距离从来没有短过朋友,谁也不曾说破,谁也都看得清——燕子曾颇为不甘地道,真是羡嫉恨,不过谁叫你是我最好的闺蜜呢,呐,让给你了。老郭和凯子两人八卦得不得了,总会凑过来小心翼翼地探听着什么,结局通常被杨溧涮走,不过他俩乐此不疲,隔日重新上演。日子单纯而美好,一眼就能看得到结局,最后却出乎我们所有人的预料。

等高考成绩出来那天,阴雨欲来,查到分数后,我依然平静不下来慌乱的心跳,接着拨通了杨溧的电话,等待他接起的时间里,不知为何心慌的厉害,唯独到他熟悉的声音传出来时,我才稍稍安了点心,装作无所谓的样子问起他的成绩,他那边是死寂的沉默,半晌,他呼出一口气,“我考砸了,或许去个专科吧”,我听完也沉默,只得呐呐地安慰他,没事。我们聊到我的成绩,要聊到其他人,聊到未来,聊到过往,他情绪有些激动,“你不懂,你不懂!”,连续深吸了几口气,他木木的声音传来,“我以为你懂我的...”竟再也无话,匆匆挂断。

我明白,自高中三年开始,我们几个人就已渐行渐远,燕子去考艺术生了,老郭和凯子分别去了不同的高中,杨溧和老郭分在不同的班级,我则填了城北的寄宿高中,绕到城南要花两三个小时。连生活圈子都在一点一点脱离,还有什么留下来的,我们遇见不同的人,说着不同的事,常年见不到面,只有年节时的祝福短信暖暖心,就像生活在两个不同的时空一样,又像交汇的流星,交汇点之后再无交集。

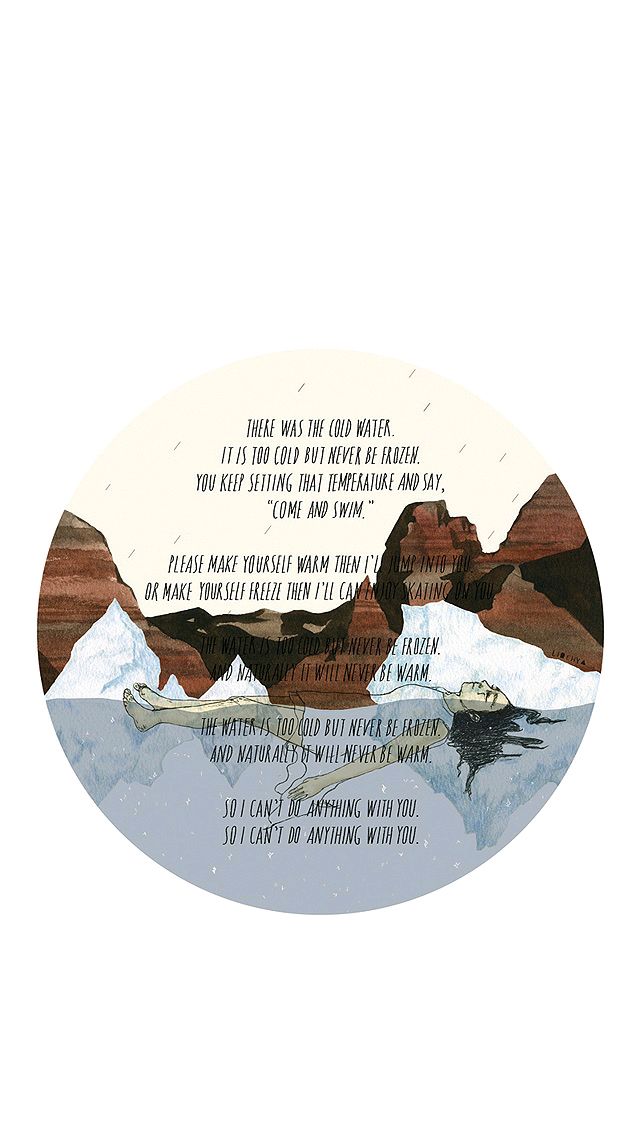

我去上了本地的大学, 听说杨溧上了三本,在一个非常遥远的城市。我试图去联系他几次,后来得知他骗我的事情——所有人都知道他跟我在同样的城市,可从来没有谁提起过,连他自己也没有。我一怒之下,在微信上质问他,他回得不快,不过终于承认了,我不解,为何连这种事情也要骗我,我以为,我以为至少还是有可能的。迁怒中,删除掉了他所有的联系方式,有意避开他所有的消息,我告诉自己,宋晓晓,这种男人不适合你,因为太冷漠,连自己都温暖不了,何谈来温暖你?

我终于还是骗不了自己,他在我的时光里停留地最久,做着最长情的告白,足以影响我的整个人生。我总会梦到他,梦到他记录查操的样子,他冷淡地自我介绍的样子,他懒懒地凑过来为我讲题的样子,全是他。有人说,遇见喜欢的人,就像浩劫余生,漂流过沧海,终见陆地。我说,不对,世界很小,让我遇见了他;世界又很大,让我们在分开后,怎样挣扎都寻不见他;他不是个盖世英雄,也没有脚踏五彩祥云过来接我,他就是像条狗的至尊宝,却独独是我喜欢的孙悟空。以后我会有别的人陪我一起走,可是,喜欢他,是我做过最好的事。

浮光再潋滟,淌不过流年,往事如烟,旧事成歉,清风我敬你一杯酒,他与往事请你都带走。

杨溧,杨溧。他的名字在我口中茂盛成一株参天古木,枝繁叶茂,锈迹斑斑。他是我三十五度的风,风一样的梦,我失去了他,他在消融。梦里,他是梦,越梦越空,越空,越爱做关于他的梦。

就像《南山南》里,唱的那样:

你在南方的艳阳里,大雪纷飞

我在北方的寒夜里,四季如春

如果天黑之前来得及,我要忘了你的眼睛