听过的歌,走过的路,它们是时间的新欢与旧爱……

谢春花:借我

借我十年/借我亡命天涯的勇敢/借我说得出口的旦旦誓言

借我孤绝如初见/借我不惧碾压的鲜活/借我生猛与莽撞不问明天

借我杀死庸碌的情怀/借我纵容的悲怆与哭喊/借我怦然心动如往昔

借我安适的清晨与傍晚/静看光阴荏苒

借我喑哑无言/不管不顾不问不说也不念

谢春花的《借我》,带来一种久违的属于少年的感动。那是阳光下的汗水,是冬日清晨呵出口的白色雾气,是秋日树林下静谧的阳光,是绿色的生机,盎然的情怀。“借我”,“借我”,都是“我要”,“我要”。我要勇敢,我要誓言,我是孤绝的,我是鲜活的,我不要庸碌的情怀,我要去悲怆,而我又是无言的。

听到这首歌,我陷入对少年时光的追忆中,少年该是轻狂的,像秋日里轻薄的阳光,舒适但终究不够厚重。但又绝不是严冬里薄情的照耀,徒有光鲜的外表,而无温暖的实质。但是,这又不止是属于少年人的情怀。那绝世的浪子,那玩闹一生的学人,我要做的不止是追忆往昔吧。我愿一辈子对心爱的人和事保持“孤绝如初见”,我愿在任何艰险面前“不惧碾压”,我要时时刻刻做好“不问明天”的准备。我也要学会沉默,属于我的灿烂清晨和瑰丽黄昏,只在那一瞬,而我要做的,只是好好欣赏。

燕池:客从何处来

风里藏着秘密,遇山散了

花里喃着耳语,迎雾没了

怀里拥着温度,沾露没了

手里攥着船票,入水化了

散落的繁星,谱给无眠旅人的安眠曲

松软的土地,呼吸青草芳香悦然前行

故乡的过客,远方的归人

听到燕池,才知道所谓空灵大概有两种,一种是像王菲那样天生嗓音空灵,而另一种是像燕池这样,甫一发声,仿佛让人陷入初生大地的安静之中,躺在繁花盛开的大地上,或者看着孤帆远影,空山新雨,问自己,问苍茫大地:客从何处来?

一听燕郎误终生。

“故乡的过客,远方的归人”,“不辞而别的朋友,一见如故的路人”,我们每每被这倒置的安排、荒诞的生活弄得哭笑不得。我们常常是,乡人眼里的陌生人,是陌生人眼中的亲人。有时候,我们甚至在具有异质的人身上,找到自己的亲缘属性。这时候我们还能做什么呢?去听风、赏月、看梅花落下,听冬雪慢慢融化吗?我们能看到的也许是阴霾的天空,和带有不明颗粒物的空气。所幸有歌,在歌声里,这一切都实现了。

《客从何处来》中,像有一个龃龉而行的少年,他一步一回头,满袖藏风,看着星辰朗月,间或也在松岗伫立,故乡与远方交织在一轮明月下,终于不再回头。他是上古时代的侠士,是中古时期的隐者,他是入世情怀的象征,也是出世路上的那一声长啸。

陈粒:历历万乡

若我站在朝阳上,能否脱去昨日的惆怅

单薄语言能否传达我所有的牵挂

若有天我不复勇往,能否坚持走完这一场

踏遍万水千山总有一地故乡

城市慷慨亮整夜光

如同少年不惧岁月长

她想要的不多只是和别人的不一样

如果说燕郎的歌是能让人一听即沉醉于其间的,那么粒爷的歌则是听了第一句就能让人飙泪的。她单刀直入——“若有天我不复勇往,能否坚持走完这一场”,这只能是自问,因为别人给不了答案。就像生活中无数次的自救和重生,别人给不了任何力量。如果说燕郎的歌还在恋恋不舍故乡的温暖,那么粒爷则直接舍弃了那个血缘上的故乡,“踏遍万水千山总有一地故乡”,恰似东坡所云“此心安处是吾乡”,少年不惧岁月长,相逢太短不等茶水凉,走遍千山万水,仍旧坚持“我想要的和别人不一样”,甚至也和“当初自己想要的不一样”,那么,继续走罢。粒爷是潇洒的。

况且粒爷的声音又是那么硬朗,像一柄黑瘦的古剑,在清晨的薄雾里突然出鞘,震破早生的露珠,连剑鞘也不要了,就这样消失在江湖上。很久之后,你知道这把剑的主人一战成名。你想去追随她,但是剑气纵横,终于只留给江湖一个潇洒的背影,一个传说。那是类似于“笑傲江湖”的情怀,琴声铮铮,你寻声而去,终究只是感动了自己,因为你发现,那抚琴的人并未打算取悦任何人。他只是随声而动,任由思绪化为琴声,听者自来,而又关那抚琴人何事?

房东的猫:秋酿

你说要穿红色的旗袍

点一盏不灭的烛光

他说要种春天的麦芽

喝秋天的酒啊

话音还在风中飘荡

他已去了遥远的北方

听到房东的猫的这首《秋酿》,纯属偶然。那是一个无聊的下午,打开音乐播放器,让这智能的软件随意为我推荐歌单,突然来了一杯酒,是春天麦芽酿成的一杯秋天的酒。细看歌词,那是一个寻常的故事。青梅竹马,互赠誓言,城市繁华,一去不回,痴痴地等,迟迟不归。她说他是游子,总要回家。她准备了好酒,只待归来的马蹄。她点了灯,只怕他迷路。

这故事没有结果,只剩歌者的声音在耳边回荡。《秋酿》过后,我知道我的歌单里又多了房东的猫这个歌手(组合)。去搜索别的歌,原来这是一个新组合,新专辑还在众筹中,网上只有几首歌,曲曲都像一杯微醺的酒。相遇的正是时候,我向往那日久天长的深情,但也珍视那初遇的惊鸿一瞥,唯是那最初的停留让人相信世间还有缘分,在时间的漫漫细沙里,终于不再那么轻易的随风消散。

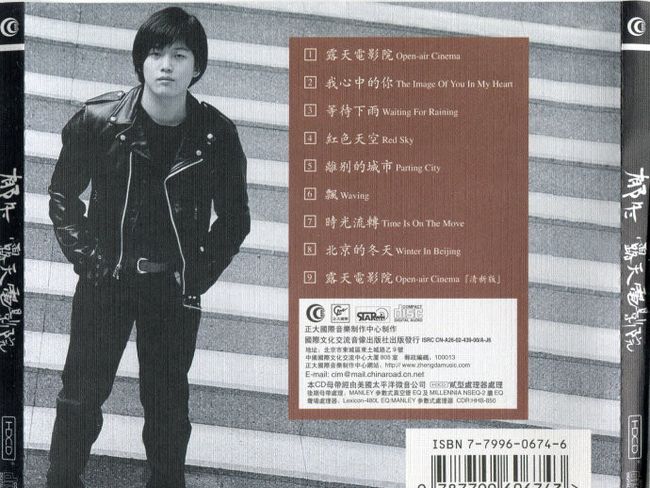

郁冬:时光流转

时间原来就是这么简单

轻易的改变我们的笑脸

春去秋来飘落下的花瓣

重复在我们的身边

时间原来就是这么的危险

轻易的改变我们的诺言

这是只有一张专辑的歌手,这是九十年代的一张专辑,这是后来无数校园歌手唱过的句子。它有一个朴素的歌名:时光流转。90年代,那是我还蒙昧无知的年代。但我相信,相比较如今瞬息万变的网络社会,在那个年头,人们更能感受到时间的流逝。时间的河流在每个毛孔中流过,留下快乐,留下伤害。留下感喟,留下长叹。

长歌当哭,必定是在痛定思痛后的。大悲或大喜,都是不可能唱出声的。唯有在那深思过后的平静之中,才能缓声低吟。平静中的力量是大于疾风骤雨中的暴击的,只是那难得的平静是要经过精火淬炼的。《我是歌手》上,老狼唱了一首郁冬写的歌,说希望他能重拾唱歌。我倒是觉得,这么多年过去,如果平凡人的生活能给他带来真正意义上的快乐,那又何必一定要再唱歌呢?

李健:紫罗兰

打开那扇尘封的窗,飘来阵阵醉人的花香

萨呦娜啦 萨呦娜啦

最美的紫罗兰盛开在你头上

记得那是天空下着雨,有人在雨中大声哭泣

孩子们奔跑过来要围着你,做起快乐又孤独的游戏

李健被称为“音乐诗人”,不仅仅是因为那如天籁般的声音,还因为他歌曲的内容。真正的诗人不仅仅歌唱爱情,也歌唱生活中任何其他的美好事物,甚至隐晦地揭露那些不美好的存在,像《松花江上》、《深海之寻》这样与环境保护有关的,这是真正的诗人的职责。尽管李健多次阻止别人叫他“音乐诗人”,但是,如果从这个意义上来说,不能不说这个称谓又是恰当的。

《紫罗兰》是好友钟立风作词,李健作曲,而小贝壳(当时是女友还是妻子?)在其中有和声。本是一个完美的组合,但这首歌却有着淡淡的悲伤。

那时在下雨,紫罗兰开在心爱的人身边,幽香浮动。彩色翅膀的鸟儿做短暂的停留,霎时又飞远,仿佛它原本不属于这个空间。孩子们在远处做着游戏,显得那么快乐又孤独。这真像一幅画。适合挂在幽暗的客厅,只点一只蜡烛,烛影摇红,隐隐烁烁能看见画中人的悲戚,不由得也敛了心神,眼中悲悯渐生。这的确是诗人才能唱出的意境,甚至有点接近佛家的刹那永恒之境。

李健是我一直喜欢的歌手,远在“水木年华”时期,虽然我总是弄不清楚组合里两位歌手的名字,但早在久远年代的《中学时代》里,就领教了那样一种含蓄灵动的美。这么多年过去,李健的声音更加成熟,而我也长大。听新歌,温旧歌,居然能听到不变的东西,让我觉得怎么不是“刹那即永恒”呢?