最近多次看到网络上传播许渊冲老先生翻译的李白《静夜思》,四个版本各具特色,以其中一首举例:

A Tranquil Night

Abed,I see a silver light,

I wonder if It’s frost around.

Looking up, I find the moon bright;

Bowing, in homesickness I’m drowned.

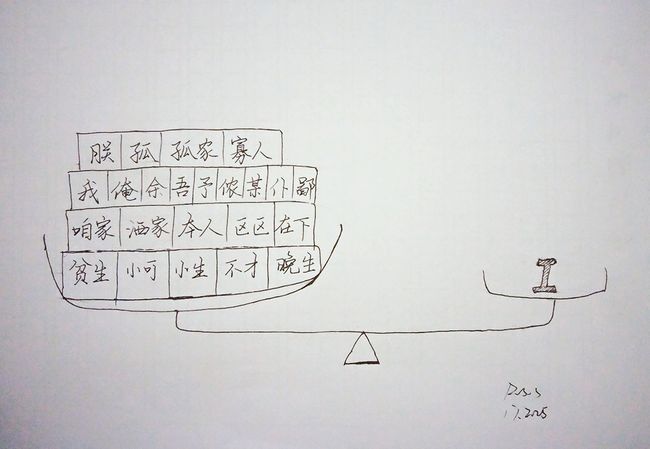

每行八个音节,采用ABAB结构,可以说非常好的还原了李白原诗的音乐、意境、格式之美,展现了许老一贯的技巧和才华。但其中的一点瑕疵是他把“床”译成了“bed”,李白诗中的“床”应该指的是“井栏”,即李白在《长相思》中所写“络纬秋啼金井阑”的“井栏”,并不是睡卧的工具“床”。许先生另外三个版本,以及其他几十个中外译者所译的《静夜思》版本,几乎都把“床”译成了“bed”,只有一位译作“balustrade”,意义接近但也不准确,“balustrade”是“独自莫凭栏”中的“栏”,而不是“井栏”。虽然许先生曾说过翻译最重要的是神韵和意境而不必拘泥于文本,但本着翻译的三字真言“信达雅”,把“床”译为“brandreth”或“well curb”似乎较为妥帖。

翻译上的错讹,盖难避免,名家和大学者也偶有失误之时。梁实秋在文章里提到过:施耐庵《水浒·序》有“进盘飧,嚼杨木”一语,诺奖获得者赛珍珠所译《水浒传》中译作"Take food,chew a bit of this or that",意为“进食,嚼一点这个又嚼一点那个”,但中文原是“吃完饭,用杨枝剔牙”的意思。显然赛珍珠对宋朝的人文风俗了解不深。前两年狄兰·托马斯的一句诗“Do not go gentle into that good night”流传甚广,通常被译成“不要温柔的走进那良夜”,这显然犯了语法错误将“go gentle”当成了“go gently”,诗中“go gentle”应该是“be gentle”之意,因此这句诗的意思应是“不要向那黑夜妥协”。

文学作品中的些微差错也无关紧要,但有时错误的翻译会产生意想不到的结果,其中最广为人知的一个故事是关于火星:1877年意大利人乔瓦尼观测到并记录下了火星表面的“canali”即“沟壑”,后来“canali”被错翻译成英文“canals”意为“人工运河”,差之毫厘谬以千里,美国人洛威尔受此影响开始了毕生研究火星和火星人的伟大事业,很长时间内都有人相信火星上存在高级生命。若以此为鉴的话翻译的准确性应该放在首位,否则小则闹笑话,大则造成重大误会。不仅科学技术文献要求翻译的正确和精确,文史哲类的翻译也当以“信”为基础,当年玄奘不辞万里去天竺取经也是为了拿到原版佛经,对当时中原流传的各种说法不一的经籍进行匡正。

相对小说、戏剧和散文的翻译来说,诗歌的翻译工作是最难的,首先必须精通两国的语言熟稔两地文化,除了要有广博的知识储备,还要有敏锐的才思,而且后者更为重要,翻译大家如梁实秋、林语堂、钱钟书、朱生豪等莫不如是。诗歌的不同之处在于它本身的音乐和格式要求,诗歌是一种精致化格律化的文学体裁,是语言美学的极致体现,用闻一多对新诗的标准要做到“音乐美、建筑美、绘画美”的统一。而从一种语言转化成另一种语言,在保持其意思传达准确无误的同时,还要兼顾到音韵和格式,确非易事。所以美国著名诗人弗罗斯特说“诗就是在翻译中失去的东西”,即便没有完全失去,那么也至少部分失去了,就像把爱尔兰松饼捣碎重新做成发糕一样,原汁原味的东西在这个加工过程中消失了。

一个优秀的翻译家就是一个好的再创作者,除了能保全原诗气韵风格,有时更能锦上添花、别开生面。在中西方翻译中不乏这样的妙笔和绮思,特别是在对单个字词的翻译中最为常见。比如为人所津津乐道的:朱自清将Fontainebleau译作“枫丹白露”,徐志摩将Firenze译作“翡冷翠”,胡适将ithaca译作“绮色佳”,杨绛将堂·吉诃德的马Rocinante译作“驽骍难得”,以及更早的徐光启将geometry翻译成“几何”。这几个音译都形神俱妙,显出了诸位文学大家的遣词功力。类似的例子比比皆是,比如美国的Yosemite公园被译为“悠仙美地”,灰姑娘Cinderella被译为“仙度瑞拉”;其中包括很多外国品牌,原意为“巴伐利亚汽车制造厂”的bmw被译为“宝马”,ikea被译为“宜家”,Carrefour译为“家乐福”,Estee Lauder译为“雅诗兰黛”,一个好的中文译名能直接拉升品牌的形象气质。当然也有作为反面教材的烂翻译,Cocacola最早进入中国时叫做“蝌蝌啃蜡”,这名字一看就肯定没有销路,所以后来改成了“可口可乐”;唐朝时人们将伟大的Jesus译成“移鼠”,难怪那时候基督的福音没有在中原大地广泛传播开。

单个字词容易附会出漂亮的译名,但涉及到句子特别是诗句就增大了难度,这时候就显出大家的水平和风采了。比如泰戈尔的诗句“Let life be beautiful like summer flowers and death like autumn leaves”, 郑振铎译成“使生如夏花之绚烂,死如秋叶之静美”;威廉布雷克充满哲理的诗句“To see a world in a grain of sand And a heaven in a wild flower,Hold infinity in the palm of your hand And eternity in an hour”,徐志摩译成“一沙一世界,一花一天堂;无限掌中置,刹那成永恒”。以上两句译文已成为脍炙人口的英译汉经典之作。

相对于英译汉,汉译英更考验译者的外文水平和西学素养,钱钟书先生在译《毛选》时把“吃一堑、长一智”译成“a fall into the pit,a gain in your wit”,展现了他一贯的才情和机智。许渊冲先生把“千山鸟飞绝,万径人踪灭”译为“From hill to hill no bird in flight;From path to path no man in sight”,音韵和谐结构对称,又尽得原诗气象。此外他将“不爱红装爱武装”译作“to face the powder and not to powder the face”,堪称语妙天下让人不禁为之击节赞叹。

这些出彩的中英互译也并不能做到字面上的完全准确映射,而是在尽量接近原意的同时追求意境上的圆融和艺术的美感。即如郑振铎所译的“夏花秋叶”句,原诗并没有“绚烂”、“静美”的对应词,但这两个词的添加让中译更显婉转隽永。通过适当增减字词、调整词义、变更句式和修辞等方法,似乎可以找到一些平衡准确性和艺术性的方法,de beers的那句享誉世界的slogan“a diamond is forever”,中文译成“钻石恒久远,一颗永流传”,一句平平无奇的英文拆成两个并列短句增强语势,比原文更深具感染力。

但语言和文化的隔阂终究有人力难及的地方,就比如杨绛先生可以把Rocinante十分谐趣地译作“驽骍难得”,但“堂·吉诃德”这一小说译名却不能传递出西班牙原文“Don Quijote de la Mancha”里包含着的诙谐讽刺意味,这是中文难以做到的。就像鲁迅先生的“阿Q正传”,题名本身就带有十足的讽刺幽默感,但很难用外文再现。莎翁的戏剧《哈姆雷特》中的著名台词“to be or not to be,that is a question”,一般译成“生存还是毁灭,这是一个问题”。但英文“to be or not to be”表示的是对某种人生道路的选择困惑,不特指“生存”和“毁灭”这一对命题,译成“做还是不做”可能更准确但又索然无味了。披头士乐队的代表作之一《let it be》也是如此,中文译为“顺其自然”只是字面意思接近但毫无生气十分鸡肋,人们更愿意直呼其英文名,究其原因,还是因为这个意蕴深刻的“be”找不到一个合适的中文词去替代。翻译家的才思也只能在一门规范化的语言文字内发挥,面对语言文字本身的不足之处他们也无法可想。“此中有真意,欲译恨无言”,只能靠读者自己学习掌握相关语言自行感受体会了。

最后贴一段网友所译的阿黛尔的歌someone like you(“另寻沧海”):

Never mind, I’ll find someone like you.

毋须烦恼,终有弱水替沧海。

I wish nothing but the best, for you too.

抛却纠缠,再把相思寄巫山。

Don’t forget me, I beg, I remember you said:

勿忘昨日,亦存君言于肺腑。

“Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead”

“情堪隽永,也善心潮掀狂澜。”

Sometimes it lasts in love but sometimes it hurts instead, yeah.

情堪隽永,也善心潮掀狂澜,然。

大概只有中文翻译能做到如此深情款款、淋漓尽致又充满诗情画意了吧?面对这般词采华茂的译作,我们可以不必纠结于字词之辩了。