公元 541 年,当罗马复兴遭遇重大疫情|大象公会

无关人祸,纯粹的自然伟力,葬送了查士丁尼大帝与罗马帝国的中兴大业。

文|姚白莞

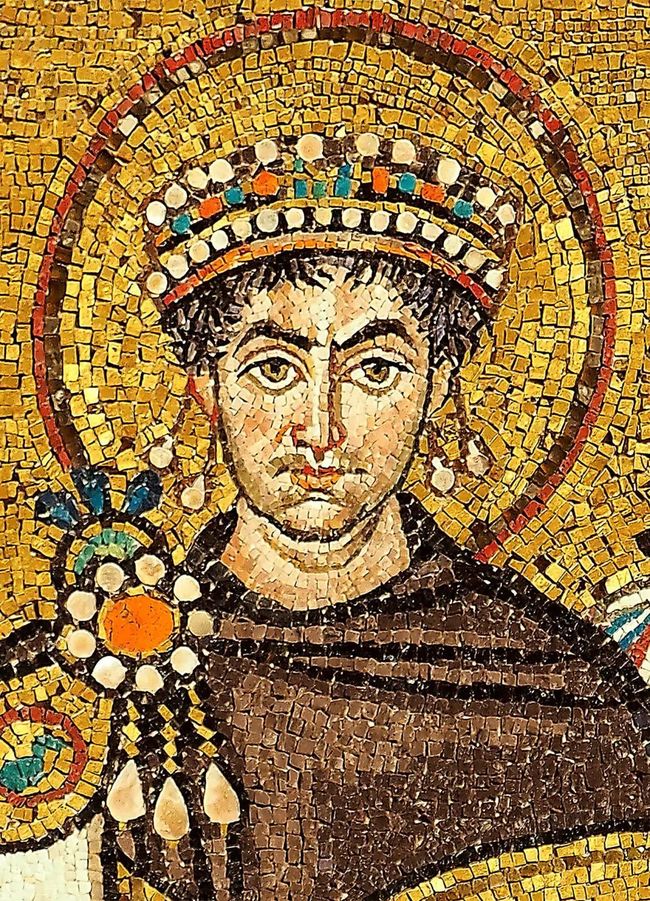

对东罗马(拜占庭)历史稍有了解的人,很少否认查士丁尼大帝的丰功伟绩。

在他登基前,东罗马的兄弟国家西罗马已灭亡半个世纪之久,领土沦陷于各路日耳曼蛮族。这位以拉丁语为母语的皇帝却不甘偏居东部半壁,誓要完成罗马世界的再一统。

· 「这个帝国原来曾伸展到两个大洋的沿岸,罗马人因不慎而失去了它」,「哥特人以暴力攫取了朕属意大利,并拒绝将它们归还」——查士丁尼一世

他几乎做到了。

通过几十年如一日不断用兵,东风一时压倒了西风,盘踞罗马故土的汪达尔、东哥特、西哥特等蛮族,挨个匍匐在「已知世界的唯一领主」脚下。地中海再次成为了「罗马帝国」的内湖,复兴指日可待。

· 东罗马帝国全盛时的领土,征服了原属于罗马的达尔马提亚、意大利、北非、西班牙东南部、西西里、撒丁尼亚、科西嘉和巴利阿里群岛,但仍与皇帝的期望相距甚远,特别是高卢独立于「罗马」之外

在内政方面,查士丁尼也绝对算得上古典世界的贤君。他事必躬亲,号称「不眠的皇帝」,重视司法,留下了在世界法律史上举足轻重的《民法大全》。尽管帝国在四面八方大把烧钱,罗马公民却得以长期沐浴在幸福享乐的荣光下。

然而,一切都毁在了一场瘟疫里。

北纬30度奇灾

从公元四世纪末起,到六世纪中期,东罗马帝国的人口一直保持着上升的势头。充裕的人力提供了丰沛的税收和兵员,旺盛的需求拉动了贸易兴旺。经济的活力使东罗马免于遭遇西部兄弟的覆灭命运。

得益于持续繁荣,前几届皇帝给国库留下约32万磅黄金的巨额财富,使查士丁尼即位之初就可以放胆折腾。四处用兵之余,桥梁、教堂、防御工事等大型公共工程相继上马。帝国民众普遍心态膨胀,当时的文艺作品弥漫着一股「罗马依然永恒」的盛世气息。

·查士丁尼时代最著名的公共工程:圣索菲亚大教堂

·查士丁尼时代最著名的公共工程:圣索菲亚大教堂

就在形势一片大好之际,一种被后世称为「查士丁尼大瘟疫」的恶性传染病突然降临在了帝国粮仓埃及。

上承古典时代学术传统,善于撰史的拜占庭人留下了诸多有关查士丁尼大瘟疫的史料,其中最重要的要数名将贝利撒留的幕僚学者、凯撒利亚人普罗科比所著的《战史》。据书中描述,感染大瘟疫后的症状十分吓人:

腹股沟、腋下淋巴腺肿胀、溃烂;

陷入深度昏迷或精神错乱,胡言乱语、焦躁不安、大声尖叫、四处狂奔;

表现出亲水性,热衷跳水、跳河、跳海;

身上长出扁豆大小的黑色脓包、呕血;

大多数人在数天内迅速死亡;

很多幸存者舌头僵硬,口齿不清,言语困难,四肢末端病变,还有些人失忆、失明。

这些症状,与现代传染病学中的鼠疫特征大致吻合。至于瘟疫爆发的源头,普罗科比认为是在北纬30度附近的埃及,一个叫佩鲁希昂的地方。

·查士丁尼大瘟疫的后遗症之一,手部坏死

·查士丁尼大瘟疫的后遗症之一,手部坏死

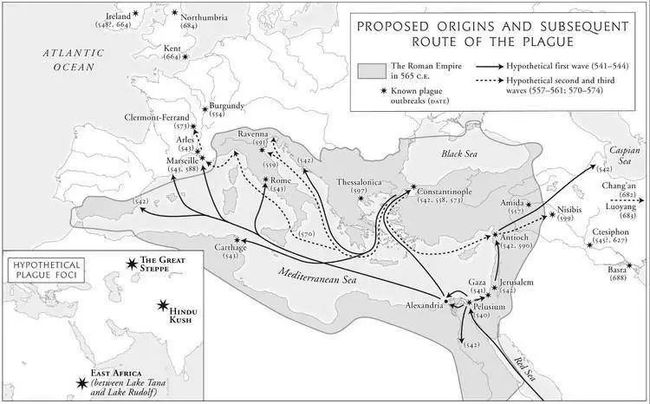

当代研究者通过对查士丁尼时期墓地人骨的采集分析,证实了查士丁尼大瘟疫的罪魁确实是耶尔森氏鼠疫杆菌的一种。至于病菌的源头,学界有中亚天山山脉、印度、埃塞俄比亚等多种假说,埃及不过是个中转站。

瘟疫在埃及传开后,迅速沿着交通线向东西两个方向传播。

一条传播路线穿过苏伊士地峡和西奈半岛,像当年摩西出埃及一样走进流着奶和蜜的巴勒斯坦地区,由此向北传遍小亚细亚,并穿过美索不达米亚直达波斯,「四处流传直到世界的尽头······它不放过海岛和岩洞,也不放过有人居住的山峰」(《战史》)。

瘟疫沿途一路收割生命,在饥饿、恐慌带来的混乱中毁灭城市和乡村。从叙利亚到色雷斯,「所有的居民都像美丽的葡萄一样被无情榨干、碾碎。在收获季节里居然没有人收获谷物,城市的街道上也看不到人影」(尼基乌主教约翰著《编年史》)。

·查士丁尼大瘟疫的传播路线

·查士丁尼大瘟疫的传播路线

另一条更为致命的传播路线,则沿着水路传入尼罗河三角洲和亚历山大港。

地中海沿岸地区自古以来物质联系紧密,埃及作为地中海粮仓,是地中海北岸各大城市的主要食品供应地。携带瘟疫病原的老鼠跳蚤,很快随着往来于海上谷物运输路线的船只,传遍爱琴海沿岸、意大利、西西里、高卢、伊比利亚等地,整个地中海都成了疫区。

大瘟疫毁天灭地,但当时的人也总结出一些传播规律:越是人口密度大的海港、城市和军营,所受灾难越水深火热,越接近地狱。其中,人口最多、居住最为密集的帝国首都君士坦丁堡,无疑最有潜力登上人间地狱之冠。

君士坦丁地狱

瘟疫在君士坦丁堡总共只流行了四个月,疫情严重的时间仅短短三个月,却把一座盛世宏都变成了尸骸遍地的坟场。

和不少瘟疫一样,隔离意味着生机。相比人均住房面积广阔,大可以深居简出的有闲阶层,首先遭殃的是栖身公共场所、毫无隔离防护能力的穷人。

据多种史料记载,瘟疫高峰时,君堡公共场所每天要死5000人以上,其后上升到7000、10000人,最多时竟达16000人。当时由城门官员负责记录运出城外安葬的尸体数量,结果数不胜数,在统计到23万时便撒手作罢。

·反映查士丁尼大瘟疫的近代版画

·反映查士丁尼大瘟疫的近代版画

紧接着,瘟疫开始通过仆人传入富人区。随着仆人和奴隶成片倒毙,很多富人失去照料,也大批死亡。不少社会名流躺在深宅大院的病床上,静悄悄死去,静悄悄腐烂。

继承了古罗马的公共服务体系和城市救助传统,拜占庭的公共医疗救助机构在古代世界堪称发达。大瘟疫期间,这些机构承受着巨大的压力,治疗人员疲惫不堪,处于极为艰难的状态。据普罗科比《战史》记载:

所有人对他们 (医务工作者) 的同情不亚于对患者的同情,不是出于看到他们受到近距离接触瘟疫的威胁,而是出于理解他们经历的事情极度艰难。无论医生们或其他人···一直超负荷进行服务工作,超出了所有想象。

·反映查士丁尼大瘟疫的近代版画

·反映查士丁尼大瘟疫的近代版画

即便如此,一切仍是徒劳。鼠疫在当代都是至为凶险的恶性传染病,仅拥有希腊罗马古典医术的拜占庭医生们显然不可能掌握有效的防治手段,「在头脑中构思对它的解释都是不可能的,除非把它说成是上帝的惩罚」(《战史》)。

随着医务人员相继感染、死亡,公共领域的医疗工作都停止了,迅速埋葬死者成为市政工作的头等大事。

起初人们还按照基督教的礼仪下葬,当市郊一切能埋人的地方都埋满了之后,「连干涸的池塘也被填满了尸体······人们只能将运尸板车套在不会说话的牲畜身上,然后把尸体扔在上面;当运尸的骡子被累死时,车子也就翻倒了,到处都像这样乱七八糟」(《复活节编年史,284-628》)。

实在埋无可埋了,人们只好把城市外围加拉太要塞塔楼的屋顶掀掉,胡乱往里扔,等所有塔楼都堆满尸体后,再把屋顶盖好。这样做的结果,是首都市内长久弥漫着尸臭,特别是风从加拉太方向刮过来的时候。

·君士坦丁堡鸟瞰图,右侧为加拉太要塞

·君士坦丁堡鸟瞰图,右侧为加拉太要塞

渐渐的,君士坦丁堡城内所有大街小巷都变得人迹罕至,幸存的健康人和康复者只能宅在家中。包括食品加工业在内各种手工业和服务业都中断了。原本并不缺乏食物储备的君堡竟开始蔓延饥荒,连最基本的面包也供应不上。很多市民扛过了疾病,却惨遭饿死。

如遇紧急事由实在要离开家门,某些富裕的君堡市民会戴上写有姓名的袖章,企盼亲友们能到时认领。否则一旦发病倒毙街头,他们的尸首就会和穷人一起被投入万人坑中,甚至弃置街头任其腐烂,被野狗啃食。

·大瘟疫期间也不乏正能量。出于对自身命运的恐惧,不少平时彼此敌对的市民暂时言归于好,合力埋葬死者。甚至有些社会渣滓改过自信,主动参与处理尸体或履行宗教义务

·大瘟疫期间也不乏正能量。出于对自身命运的恐惧,不少平时彼此敌对的市民暂时言归于好,合力埋葬死者。甚至有些社会渣滓改过自信,主动参与处理尸体或履行宗教义务

惨烈的大瘟疫到底在四个月里杀死了多少人,由于年代久远,准确数字或许永远无法获知。不同学者给出了不同的估值,大致为城市居民的三分之一到四成不等,而当时君堡总人口约在60万-100万。

瘟疫折磨着拜占庭人的肉体,也困扰着精神世界。不少人正心洁行,更加虔诚侍奉上帝;也有人对基督信仰产生了怀疑:既然是上帝降下的天罚,为何基督的子民们成片倒毙,异教徒很多却活得好好的?敌视基督教的谣言四处传播,据说君堡在几年内都弥漫着全民性的歇斯底里,居民只要在街上遇到修士或牧师就会夺路而逃,好似见到了死神。

正当君士坦丁堡市民在瘟疫地狱中匍匐求生的时候,一则消息从宫中不胫而走:皇帝本人的腹股沟淋巴腺也肿胀了起来。

中兴梦碎

罹患瘟疫时,查士丁尼大帝已六十高龄,考虑到极高的死亡率,说是命悬一线并不为过。

这位皇帝自即位起便奉行「一个国家、一部法典、一个教会」的信条,认为在秩序良好的罗马国家中,一切皆应附属于皇帝的权威,即便是主宰精神世界的教会也理应是政治的臣仆,在位四十年间,皇权大为加强。

·以统一信仰的名义,查大帝捣毁了古典时代久负盛名的雅典学院,一大批哲学家被流放

·以统一信仰的名义,查大帝捣毁了古典时代久负盛名的雅典学院,一大批哲学家被流放

这就不难想象,皇帝因故不能视事将会造成何等的混乱。宫中立即谣言四起,权力觊觎者的拥立阴谋层出不穷。

或许真有天命眷顾,查士丁尼最终奇迹康复。大批图谋不轨的军官遭到秋后算帐,其中包括为帝国复兴东征西讨建立赫赫战功的名将贝利萨留。不过,罗马的帝国大业此时已病入膏肓,远比皇帝身体更难医治。

因为瘟疫,无数罗马青壮年既来不及为皇帝当兵开疆,也来不及纳税供奉,早早填了沟壑。这给查士丁尼造成了严重的危机。

即便全国已是满目疮痍,查士丁尼为了维持扩张战争仍不惜竭泽而渔,不但拒绝减轻臣民负担,还要幸存者分摊已故邻居的欠额。

在瘟疫爆发后的几年里,拜占庭政府开始发行一种重量较轻的索里德金币。553年,发行的「福利斯」铜币重量也比瘟疫前下降了23%,到570年甚至只有542年的一半重,引发了严重的通货膨胀。事实相当明朗:随着社会经济活力不再,帝国的财税枯竭了。

·受大瘟疫影响而停建的教堂。大瘟疫还打击了既有的医疗和公共服务体系,使古典时代留存下来的城市进一步衰落

·受大瘟疫影响而停建的教堂。大瘟疫还打击了既有的医疗和公共服务体系,使古典时代留存下来的城市进一步衰落

军事史研究指出,公元五世纪时拜占庭帝国的总兵力有约35万人,查士丁尼登基之初膨胀到65万。除去大部分牢牢束缚在边境和各行省从事被动防御的「边防军」和「野战军」,可以用于机动远征的精锐军队起码也有两三万人。

但到公元565年查士丁尼去世时,留下的是一个「国库负债累累,极端贫困,军队极端缺乏给养,很容易遭到蛮族的进攻和骚扰」的烂摊子。经过大瘟疫的摧残,全国军队满打满算只剩下15万人,机动兵力更是大为缩水,漫长的边境线上到处都是漏洞。

·查士丁尼时代的拜占庭军队

·查士丁尼时代的拜占庭军队

公元568年,又一支日耳曼蛮族伦巴第人大举入侵意大利。由于兵力不足,拜占庭人处处失守,各地接连沦陷,通过漫长战争取得的成果在极短时间内化为乌有。

查士丁尼苦苦追求的统一罗马迅速瓦解,费力征服的西部地区不断重新落入蛮族之手。由于财力、人力和兵力始终无法恢复到瘟疫之前的状态,东部大片地区荒无人烟,又给斯拉夫人永久性占据巴尔干各地提供了便利。

事实上,「查士丁尼大瘟疫」在公元541年的首次爆发仅仅是灾难的开始。

在六世纪余下的岁月里,大瘟疫又复发了四次,每次都造成了巨大的破坏,将短暂的经济恢复和人口复苏势头打断,并将人口降到比上一次瘟疫结束时更低的水平。随之而来的全面衰退和城市萎缩,让古典时代的最后光芒消散,西方历史步入了所谓的「黑暗中世纪」。

·大瘟疫中的艰难求生

·大瘟疫中的艰难求生

拜占庭人对帝国崛起的壮志雄心在累累尸骨和家破人亡间消散了。罗马永恒?皇帝神圣?一切都见鬼去吧。这种心态变化在号称「最后一位古典作家」的普罗科比身上,体现得尤为明显。

这位给大瘟疫留下最翔实史料的撰述者,曾是查士丁尼大帝的热情崇拜者。

在早年著作中,普罗科比对皇帝极尽阿谀:「我们这个时代产生了皇帝查士丁尼,他领导危机重重的国家威名远扬,伟大辉煌」,他是「伟大的立法者」、「伟大的罗马帝国保护者」、「时代之主」、「天道大王」、「慈父」·······

但到了晚年,经历了大瘟疫痛苦岁月的普罗科比在《秘史》中痛骂查士丁尼是「蠢驴」、「人形恶魔」、「吸血鬼」、「低能儿」,「牠本质上是愚蠢和邪恶的特殊混合物」。

伴随着这一切,罗马帝国最后的中兴大业永远地沉入了黑暗里。

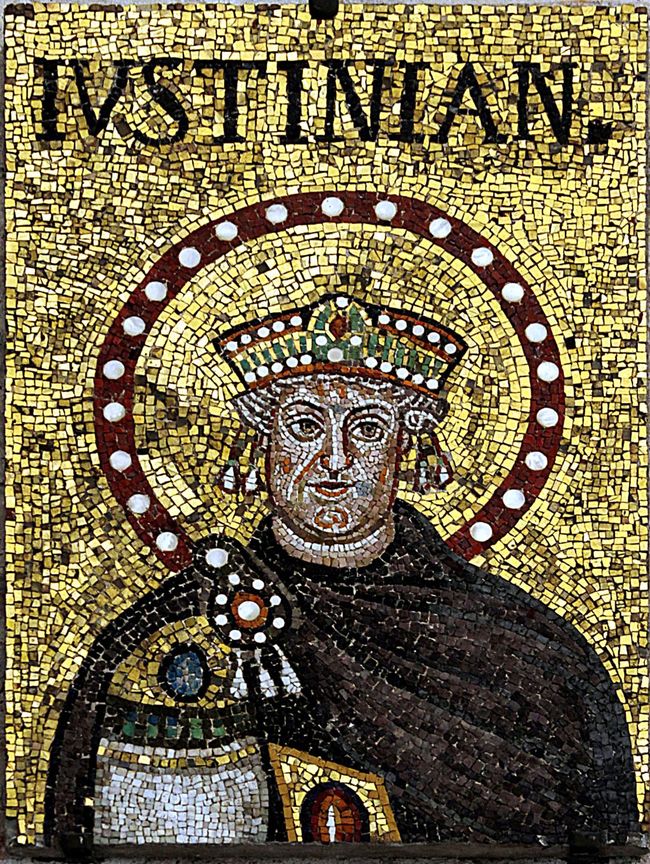

· 老年查士丁尼

· 老年查士丁尼

点击徽章,进入大象公会小程序▼