一堆人围着仿仿,兴高采烈地谈论着。一向被老师视若珍宝的模范生修河也拿着书侧耳倾听,平日里总在踢毽子的小美这时一脸迷恋问东问西。眼尖的郑香直朝我挥手,大声说:“今晚有电影。”

“在哪里?”

“上银盘。”

听到地名我的热情即刻降到冰点。上次在“下银盘”看电影,爸爸说太远执意不让去,是我费尽功夫磨出来的。“下银盘”到“上银盘”那道山梁听说很陡,没有人迹道路崎岖。爸爸定不会让我去,还有堂哥也断然不会带我。以前在路上总唠叨:“一个二年级学生,路都走不动,还撵到看电影。”同行的也埋怨他:“你每次带她做啥子嘛,跑又跑不动”,往往这时堂哥会背我一段。无论他们说什么我都一声不吭,只要能看到电影就行。由于我的步伐还是常常拖累大家看不到开头,以至于第二天要在学校找同学口述。

看来今天的电影,要费些周折了。

先去操场找堂哥,这时他应该在打篮球。我从书包里拿出一个煮鸡蛋,连带半包炒黄豆 都给堂哥,他一定好久没吃过了 ,后妈对他很吝啬,特别是生了弟弟之后。果然,堂哥兴奋地问我:“哪来的鸡蛋?”“奶奶煮的,今天我生日。”知道我过生日,堂哥接过炒黄豆,说啥都不肯再吃鸡蛋了。我只好剥开蛋壳,自己吃黄,把蛋白硬塞进堂哥嘴里,还一边解释自己不喜欢吃蛋白。堂哥和我一样妈妈离婚走了,不同的是他爸爸很快给他找了后妈,而我没有,我还有奶奶照顾,他奶奶不在,爸爸在外地工作,放学后要帮后妈做农活,还要带弟弟,很可怜。我常常把自己吃的分给他,可能是都没有妈妈的缘故,我和堂哥的关系最要好,看他照顾我,奶奶时不时也会留些好吃的给他。

上完第一节课,我正式跟堂哥摊牌,要他带我看电影,意料之中的拒绝。理由是太远,路不好我走不了。我当即大哭,外带今天生日,不看电影会死的狠样,堂哥心软,答应了我的要求。我一抹满脸的鼻涕眼泪,开心地回去上课。

回家找到奶奶如法炮制,奶奶妥协后又跟堂哥千叮呤万嘱咐一番。天黑之时和堂哥一伙出发了(天黑之前他们都要帮家里做事),那是一个晴朗的夜晚,一弯新月早早地挂在天空,山路异常的清晰,沿着河道拐过几道弯,正式上山。路边稻田里秧苗正旺,迎风摇曳,月光下水光麟麟。包谷刚背新棒,嫩红的须须如盛开的野花娇柔美丽。此起彼伏的蛙鸣伴着阵阵狗叫声,使山村的夜晚热闹非凡。

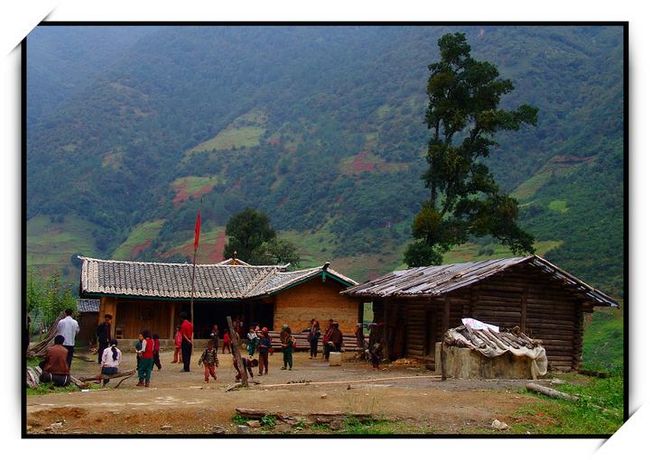

跟堂哥担心的一样,上山不久我就气踹嘘嘘,尽管手脚并用,还是跟不上他们的脚步。感觉跟上天一样,狭窄的山路向上延伸看不到尽头。在同伴们的埋怨声中,我开始后悔,怕堂哥生气死命憋住快夺眶而出的泪水,好在堂哥一直拽着我的小手不放。登上山顶的刹那,兴奋代替了痛苦,“上银盘”好大的院落。错落有致的房屋连成一片 ,中间是共用的大院坝。此时院坝上灯火通明挤满了人,电影还没开始,感觉一切辛苦都值了。我们迅速从路边搬来石头,依次在最前面摆好坐下,静静地等待电影开场。

灰白的幕布挂在高高的春树上,像一面硕大的镜子,不时有人影晃过 。两位师傅在放映机前忙碌, 机器上方的灯泡,明亮地照着每张焦灼的脸庞。看样子机器出毛病了。黑压压的人群开始窃窃私语,有人伸长脖子屏住呼吸,我们紧张地等待着,似乎比一节课的时间还长。终于,师傅宣布机器故障修不好,今天看不成了。

此话一出,大家像受惊的马群,四散逃窜,场面混乱不堪。我们随着人群寻找下山的路,此时月亮已西垂,朦朦胧胧根本看不清路 。前面一伙大人不想挤山路,直接从玉米地往下冲,我们也紧跟其后。大家有样学样前仆后继,包谷杆咔嚓的断裂声响成一片。咒骂声从身后传来 ,大家充耳不闻,就在快冲出包谷地的时候 ,随着“嘭”的一声巨响,集体停下了脚步,后面有人拿着火枪追上来了 。我吓得浑身发抖,前面的人已不见踪影。在堂哥的带领下我们挪出包谷地,蹑手蹑脚蹲到路边河道的草丛里,憋着气猫着腰看一伙人拿着火把追赶过去。似乎等了一个世纪那么长,也喂饱了蚊子,确信周围再无动静。堂哥下令快跑,慌乱中我一脚踩在稻田里,跑出几步才发觉一只凉鞋不见了,堂哥在水田里摸索好一会儿,说:算了,这乌漆嘛黑的,凉鞋陷进泥里,找不到。我坐在地上大哭不止,爸爸肯定打死我,那可是新买的凉鞋。怕我的哭声引来追赶的人,大家一边制止,一边集体下田摸鞋。这一番折腾,回到家已经下半夜了。

听到我开门的声音,爸爸问:“看完了?”“嗯”“啥名字?”“梭山”“啥片子?”“枪战片”。我为自己的随机应变窃喜,爸爸没听出半点破绽,反正经常看的无外乎“地道战”“地雷战”“南征北战”。虽然我取的名字有点怪,谅他也发现不了什么,于是,心安理得地睡下了。

第二天放学回家正吃饭,爸爸从外面回来,冲我厉喝一声“跪下”,我吓得豪声大哭。爸爸对于谎话向来是深恶痛绝的,我的眼泪起不了半分作用,体罚成为了说谎的代价。后来才知道是堂哥和伙伴们谈论昨晚被追击,我拖累他们的事被爸爸听到,才有我悲惨的下场 ,都是电影惹的祸。

连奶奶都不停摇头叹气,说这个女娃子胆子忒大了,不再为我开脱。