从小到大,我们接受的阅读方式是先了解作家,然后再了解作品。学一篇文章,老师们总会先介绍一番作者背景,认为不知晓作者便无法理解其作品。

文如其人,我们常常这样来定义作品。如果这个作家在我们的道德评判标准里,是一个品性可疑的人,自然他的文章品位也不会高。

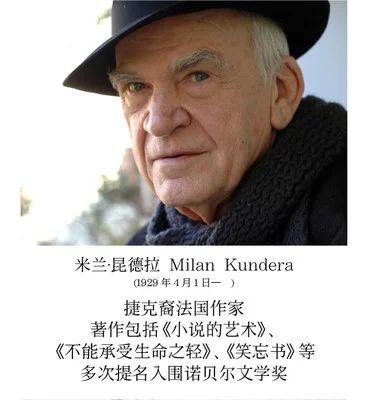

昆德拉反对这种读法。在他看来,作品是第一位的。

昆德拉这样认为:在作品当中,他是表达了真正的写作思想的昆德拉。

昆德拉几乎所有作品,都没有对作者的详细介绍。他的书上只介绍自己的出生年月,除此之外就是告诉读者他用捷克文写了哪些作品,又用法文写了哪些作品。而生平经历的介绍,对他而言似乎都不重要,因为他说这与作家的身份无关。

昆德拉的作品《不能承受的生命之轻》引进中国时,译者许钧教授接到了出版社的一个奇怪的条件:不要加任何自己的文字,不要写序,也不要写译后记。

许教授当时听了感觉有些古怪:作为译者,他难道就没有权利发表一点自己的看法吗?更何况国内引进外国图书的时候,译者作序或写译后记是一种惯例。

出版社回复道:你可以独立发表你的意见与看法,但请不要与你翻译的书一同发表,因为米兰·昆德拉是一个独立体,你也是一个独立体,不要把你自己的理解作为理解他的书的先导。

有趣的是,昆德拉的拒绝介绍自己恰恰表露了他的个性。

关于昆德拉,有一种说法流传甚广:“昆德拉原来在捷克的时候没有什么名气,直到后来他流亡到了法国才开始有了名。”

其实不然。

米兰·昆德拉出生在一个知识分子家庭,他父亲是一名钢琴家,曾经担任过音乐学院的院长。昆德拉从小除了跟随父亲学音乐之外,后来还学习了雕塑和绘画,一度成为家乡小有名气的艺术家,同时还进行诗歌创作。他的诗歌作品在当时就已经具有了超现实主义色彩和批判精神。

在完成了布拉格电影学院的学业之后,他留校任教,期间创作的《小说的艺术》一书后来获得了捷克斯洛伐克国家奖。之后他笔耕不辍,创作剧本和小说,1965年,长篇小说《玩笑》轰动了世界文坛,连续再版了三次,还被改编成了电影。

然而,1968年,sl军队占领了捷克斯洛伐克,《玩笑》立刻被列为禁书,而昆德拉本人被开除了教职d籍。

1975年,昆德拉和妻子离开了捷克,并从此定居法国。但在这之前,昆德拉已经就是捷克作家协会主团成员了。

然而在1977年,捷克有七千多名艺术工作者签名发表了捷克斯洛伐克文界《宣言书》,其中曾这样写道:“……我们极端鄙视这么一帮子人,他们狂妄自大,虚荣心重,优越感强,自私自利,无耻之尤,甚至为了几个臭钱,不惜出卖自己祖国的利益,脱离了人民,离开了人民的生活,...堕落为那些颠覆和制造各国间不和的人的传声筒。”

实际上,这个宣言就是针对昆德拉等一些流亡作家所写的。

在这样的气氛之中,昆德拉的作品在捷克当然不可能流传,他的作品甚至无法在捷克的土地上发出自己的声音。

但是,随着历史的脚步不断前进,这种情况一定会有改变。在1989年,已经有捷克的出版社主动要求出版他的作品;在1995年,捷克决定将国家最高奖项之一——功勋奖授予米兰·昆德拉。

我们今天说的《不能承受的生命之轻》这部作品是在1988年,昆德拉加入法国国籍后出版的,之后它被美国导演改编成了电影《布拉格之恋》。

在昆德拉离开捷克到了法国之后,很多人认为理解他的作品要围绕两点:第一就是他的故乡捷克;第二就是接纳他的国家法国。

在他的小说中,总会出现许多关于梦境的描写,这些梦也可以分为两种:一种是害怕自己从未离开自己出生的地方,比如在小说《无知》中,主人公到了法国后天天做梦,等到梦醒时分就感觉自己怎么还没有离开布拉格,显得忧心忡忡。

另一种梦就是在寓居的国家,他担心自己遭到别人的不理解。对于这么一种矛盾的心态,我们如果从作家本人特殊的流亡者的身份切入,对他那种灵魂漂泊的经历加以理解,我们就会对他的作品有一些新的认识。所以,在这个意义上,昆德拉的历史以及其特殊的身份,是有利于我们理解他的作品的。

在理解昆德拉的过程中,我认为有这么几点需要指出:第一,我们理解昆德拉,如果只注重外部因素,从zz的角度切入,有可能会产生“误读”。

在很多年前,有些人会认为昆德拉的小说是在颠覆某种制度,而现在这种可能性已经慢慢淡化了;

第二,我们可以观察到,昆德拉的作品的开头和结尾都非常有意思,比如《不能承受的生命之轻》。

要知道,不同流派的法国的作家们笔下小说的开头,风格往往大相径庭。比如巴尔扎克的小说《贝姨》《高老头》等,作品开头总是:“在一八四几年的一天,在法国某城市某某街出现了某某人……”小说家是上帝视角,对于所发生的每一个事物、人物、时间、地点均交待得一清二楚。书中的叙述者对于小说所发生的一切都了如指掌。

可是,到了存在主义小说家的作品中就发生了变化,比如阿尔贝•加缪,他的小说《局外人》,在开始便写道:“今天,妈妈死了。也许是在昨天,我不知道。”这简直让人难以想象,一开始就把这个“不知道”带入到叙事当中,以至于后来主人公默尔索杀了人,连自己是怎么杀的都不知道,作者用这种手法营造了荒诞的气氛。

《不能承受的生命之轻》的开头则是这么写的:“永恒轮回是一种神秘的想法,尼采曾用它让不少哲学家陷入窘境……”这样的开篇似乎没有小说的影子,而更像是一本哲学书。

小说的结尾又是另外一种方式:“一只巨大的蝴蝶被光线一惊,飞离灯罩,在房间里盘旋。下面,传来钢琴和小提琴微弱的声音…”一个富有哲理的开始,却在凄凉的诗意中结束,这样的开篇与结尾就形成了这部小说特有的一种格调和张力。

尽管米兰·昆德拉自己希望躲在书后面,仅仅让书来发声。但对读者来说,了解他生活经历和身份的特殊性,对于更加充分地理解他的作品无疑是大有助益的。