孙老头的女儿女婿今年回家过年,这让孙老头一家高兴得睡着了也要笑醒。连那条面相长得跟孙老头像亲兄弟的花尾巴狗,也有事没事撒着欢地东蹿西癫。

但花尾巴狗没撒上三天欢,就被孙老头借口“这死瘟丧狗”在家里“太没规矩”,惊得让下蛋的黄脚鸡溜了耙蛋,像疯子一样拿着一根长竹竿把狗撵到后山上再也不敢回来。

孙老头没有疯,是生气了。

其实要说老孙家在女儿莲子带着女婿浩戈回来时那么高兴,也是有理由的。孙家女儿莲子读书成绩一直优异,从小到大都没有让人操过心。在村里读完小学,就考到镇里去读初中,然后考到县里读高中,最后去京城帝都读大学。本来以为读完大学就可以上班工作,哪晓得莲子还要读啥子“厌旧生”——过了好久孙老头才知道是“研究生”。好在莲子自从上大学起,就不再要她爹孙老头供给学费生活费。莲子研究生毕业,就和家在帝都的浩戈结了婚。

这浩戈除了人长得像电视里的明星,家里还是书香门第。莲子和浩戈结婚的时候,孙老头两口子第一次去京城,看戴着眼镜文质彬彬的老浩两口子,顿时佩服得五体投地,这老浩两口子都在高校当教授,拿孙老头——其实孙老头并不老,才五十出头——后来回乡时对乡友们显摆的话,是“你们晓得这教授是啥东西?教授嘛就是老师的老师!我们镇上中心校的校长,也只配给教授做学生呢!”

浩家不但是书香门第,还都是京城户口,在京城有大房子。后来村里有人去京城“漂”,回来说起“北漂”在京城的种种艰难,孙老头情不自禁地开怀大笑:“这‘书中自有黄金屋’真是不假!我莲子家房子里的卫生间,都比你们几个在京城租住的房子还大、还敞亮啊——”

这一声“啊——”像一杆旗杆,高高地竖立在孙家湾,无形的旗杆上无形的旗帜响彻孙家湾,让孙家湾人甘拜下风了好久。

除了这“浩戈”的名字有些像“浩哥”,让孙老头觉得有些暗降身份外,孙老头对风流倜傥的女婿一万个满意。

女婿女儿远道而归,莲子妈赶忙擀面包饺子。

这城里来的女婿过来帮忙,居然也学着用擀面杖擀面,好奇得很。

猪肉白菜馅的饺子端上桌子,女婿浩戈坐在孙老头平常坐的高靠背椅子上,这是孙家的“皇位”——正对着堂屋大门口的“上八位”,平常的日子都是孙老头的固定宝座,今天被远道而来的浩戈坐了,孙老头也不像平常日子那样发火,连脸也没黑,坐了也就坐了。

浩戈和莲子结婚之后第一次来家里,是贵客嘛,贵客坐上八位也是理所应当。

夹起热气腾腾的饺子,浩戈大口大口地吹:“噗嗤——,噗嗤——”。

孙老头赶忙责备莲子妈:“你搞啥子名堂嘛?饺子那么烫就端上来,人家浩……浩……哪凯(咋)吃嘛……”

莲子她妈手忙脚乱地跑过来,不知所措地站在一旁,一脸无辜地说:“这饺子刚出锅,肯定烫啊,总不能拿凉水去透噻。”

“闯到你妈的鬼,又不是七月半送鬼食,要做水饭……”孙老头有些急躁,赔笑似的对“浩”说:“对不起,乡下的柴火大,烧得汤太烫。”

“再烫的水也只有一百度,难不成我家的柴火可以烧出两百度沸点的汤来?”莲子在一边,用地道的京腔笑着对浩戈说。

孙老头不理啥子“一百度”“两百度”,也不管啥子“沸点”,自己做了失礼的事一样,用唱歌一样的调门对乘龙快婿说:“你慢慢地儿吃,吃着吃着就凉了哈。”

等孙老头哄小娃娃的话还没说完,只见浩戈吃了猪肉馅里的猪肉,吐了馅里的白菜和饺子皮,嗑瓜子样吃饺子,一个,两个……

这面皮擀太厚了还是馅里的白菜没煮熟哦?

孙头头急忙大口一张,一个饺子在满嘴尖牙利齿的辗压下,被嚼得细细碎碎,然后顺着喉管进到胃里,和平日里的味道一样嘛——甚至皮儿比平时更筋道、馅儿比平时更有味道!

“城里来的娃儿,可能吃不惯农村的粗面乡下的猪肉?”孙老头想了想,“嘿嘿”笑了一阵,问:“浩,吃不惯乡坝头的饺子,喊你妈妈给你煮点香肠腊肉?”

“他咋吃不惯?我妈煮的饺子味道这么好!”莲子白了她爸一眼,这个和土地打了一辈子交道的老头,除了知道叫“爹”喊“娘”就是让孩子叫“爸妈”,这浩戈也是随自己喊“爸”喊“妈”,偏偏老头子自己矫情,要来个“妈妈”。

莲子自顾自地吃饺子,孙老头也不再说话,埋头吃起来。

等孙老头再抬起头来,女婿的碗里还是一碗“饺子”,只不过那“饺子”就像被老鼠偷袭过的花生——只剩皮儿没有馅儿了。

“唉——”

孙老头在灶房里,端着一碗浩吃剩的饺子皮,不知是倒进猪食桶还是放在灶台上。

晚上照例炖了香肠腊肉开了红酒白酒,一家人围桌喝酒摆龙门阵。

刚开了个头,孙老头就看浩掏出手机,不停地用拿着筷子的手在上面“刷刷刷”,手机里面有调料?

莲子瞧见老爸疑惑的眼神,解释说:“微信里有人问我们在哪过年,他在回信息。”

“要不,喊他们也到我们屋里来过年?”孙老头见过莲子的同学,小学、中学、大学的都有。

“他们在北京上海广州云南,离这好几千里哩!”浩听到了孙老头的话,笑笑。

“那,”孙老头跟着笑了一下:“你问候他们一下,大家各自过年。”

“要得。”浩学着孙老头的调调,爽快地用带着方言味道的普通话回答。

但手机一直擒在手里,眼睛大部分时间盯在屏幕上。

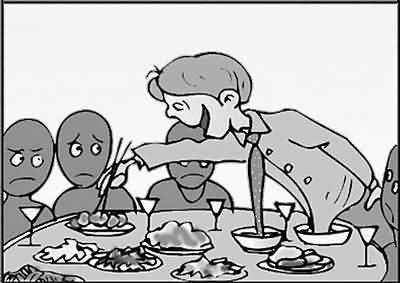

不过,浩右手里拿着的筷子倒是没有客气,长了眼睛一样,准确地夹起一片一片的香肠、一块一块的腊肉,精确地投进一张一合的两排洁白整齐的牙齿里去。

也许是孙老头珍藏了十多年的粮食酒喝下肚去燥热了浑身的血液,或者是孙老头刚才只是把精力集中在浩放在桌子上的手机和如击剑般翻飞的筷子上,这时孙老头听见地下时不时响起一阵阵鞋子踏在地上的声音。

“是这京城来的娃脚冻冷了?”孙老头边想,边站起来,准备去把耸立在屋角的空调调大点。

“NO,NO,”浩看出孙老头的意图,大声叫着,拉开衣服拉链,指指自己的额头,有些尴尬地说:“我都热出汗了。”

“我还以为你冷呢。”孙老头有些莫名其妙。

“不冷不冷。”浩更莫名其妙,喝酒吃菜又关在开着空调的屋子里,哪里冷?

桌子下的踏脚声有节奏地响起,敲砸在孙老头的心上。孙老头想问∶“你不冷打啥子摆子?”但看了一脸无所谓的莲子,话没出口,心却一阵比一阵冷。

第二天早饭前的“过早”,是按照孙家待贵客稀客的规矩,三个荷包鸡蛋安安静静地躺在糯米醪糟里。

浩戈一只手拿手机“刷刷刷”,一只手捏着筷子吃鸡蛋。

鸡蛋是圆的,用两根筷子夹起来似乎有些不容易。但这岂能难倒博士女婿?

浩戈用筷子去穿插鸡蛋,薄皮嫩滑的鸡蛋在醪糟水里打了个滚,青花瓷的碗在光滑如镜的桌子上滑了滑,浩连忙用拿手机的手止住。

第二个鸡蛋也在筷子的穿插下,挣扎着把碗在桌子上推行了一段距离,被浩用嘴止住。

“你忙着给同学拜年还是在和老板开会?”坐在浩戈对面的孙老头终于说了一句话。

浩戈抬起头,有些莫名其妙:“没啊,我看新闻。”

“那么忙?吃饭时间也要争分夺秒?”孙老头脸上没有笑容。

“不忙,不忙,吃饭看新闻正好嘛。”浩更加莫名其妙,农村人太不会安排使用时间了,听莲子说你读书时是优等生、差一分没考上大学回农村还在乡完小代了五年课啊,看来不会安排时间的人就是要差那一分的……

“啊——”

孙老头眼睁睁地看着装着一颗荷包鸡蛋的青花瓷碗从桌子上掉下去,在水泥地上摔得粉碎。

“吃饭扶碗,起床洗脸……”

孙老头的话还没说完,莲子妈提着撮箕扫把进来,看用眼神也止不住孙老头的嘴巴,马上开口∶“吃不言寝不语,一个碗值不了多少钱,嘿嘿嘿……”

中午饭的时候,浩戈在莲子的“监督”下,没拿出手机“刷刷刷”,拿在手里的筷子比周杰伦的双截棍舞得还得心应手,桌子上的腊猪耳朵带骨头的片片、腊猪尾巴最尾巴的那端、腊猪心舌的尖尖,都被浩戈风卷残云一网打尽。

“啪——”

浩戈把筷子往桌子上一扔,筷子像被人撕开的两条腿,一条西一条东,散架在桌子上,浩戈非常礼貌地站起来,对孙老头两口子和莲子说∶“我吃饱了,你们慢慢用。”

看着浩戈仰躺在沙发上“刷刷刷”刷手机,孙老头额头下雨一样流下汗水来。

家里的花尾巴狗不合时宜地凑到浩戈脚前,正想去讨好,孙老头拿起一根长竹竿,气势汹汹撵过去,口中大声叫喊∶“你个畜牲枉自活了这么多年,以为见了世面就人模狗样,其实啥规矩都不懂,自以为是其实啥都不是,还不是一条狗!”

一竹竿打下去,花尾巴狗嚎叫一声跳起来,“葛优躺”的浩戈吓了一跳,正想为花尾巴狗说句好话,孙老头已经拿着长竹竿撵着花尾巴狗,双双狼狈地往后山上蹿去。