风云际会:欧美电影大趋势观察

作者 | 徐立虹,中国电影资料馆博士后

本文原载:中国电影资料馆官方公众号

2019年的欧美影坛既有马丁·斯科塞斯、昆汀·塔伦蒂诺、克林特·伊斯特伍德、萨姆·门德斯、阿涅斯·瓦尔达、阿尔莫多瓦等众多老导演的重磅作品回归,也有马蒂·迪奥普(Mati Diop)、马克·詹金(Mark Jenkin)、康捷米尔·巴拉戈夫(Kantemir Balagov)等初崭露头角的年轻导演的最新力作。

在社会政治角度上,2019年全球政局不稳,各地均爆发了抗议浪潮,《华盛顿邮报》的杰克逊·迪尔(Jackson Diehl)甚至将2019年定为“街头抗议者年”。

这使得本年度电影创作政治化倾向极其突出;在经济格局角度上,2019年初Netflix加入美国电影协会,美国各大视频流媒体平台开始大规模进军电影市场,严重加剧了美国媒体行业的竞争。

在这种形势下,好莱坞电影公司被迫开始进行重大商业战略调整。

3月20日迪斯尼公司正式完成了对福克斯的收购,成功弥补了原有内容和渠道的短板;在技术发展角度上,人工智能驱动分析工具、120帧、4K、3D、VR、CGI、数字去龄化VFX等技术手段开始被大量应用,实现了对电影创作各个环节的重塑。

此外,在#MeToo运动一年后,各大欧美电影节开始将焦点放在了鼓励和支持女性在电影行业发声的结构性改革上,一系列相关举措的实施使得2019年欧美女导演的影片获得了更多的关注,体现了电影节展在多样性和包容性上的努力。

▍电影政治化倾向突出

特朗普政府上台以来所推行的一系列保守主义政策自2016年便在美国引起了一波波反抗浪潮,随着美国国内外政治形势的进一步恶化,这种对极端民族主义、民粹主义的反抗在2019年持续激化。

不仅普利策奖、国家图书奖、书评人协会奖等重要文学奖项颁给了反对特朗普环保政策、性别歧视和移民政策的《上层林》(理查德·鲍尔斯)、《信任练习》(苏珊·崔)和《送奶工》(安娜·伯恩斯),政治化倾向也不可避免地蔓延至该年所摄制的影片中。

由托德·菲利普斯(Todd Phillips)执导并获得第76届威尼斯国际电影节金狮奖最佳影片奖的《小丑》和乔丹·皮尔(Jordan Peele)执导的恐怖片《我们》(US)均采用了隐喻手法对社会现状进行抨击。

在《小丑》的片尾,被哥谭市整个体制所抛弃的小丑成为街头抗议者们所拥趸的英雄堪称最具讽喻性意味的电影场面之一。“笑”是小丑在片中表达内心愤怒情感的主要表情,面对社会的严重不公和贫富阶层分化,鲜红嘴角上扬的小丑笑脸已然上升为一个政治隐喻符号。

《我们》则采用了“二重身”(doppelganger)主题所产生的恐怖元素表达对当下美国自焚政治的否定态度,乔丹·皮尔认为“现在,我的国家正经历着对外来者的困扰,对侵略者的恐惧。这是一部关于我们可能是自己最大的敌人这一事实的电影。”

被称为黑帮史诗的《爱尔兰人》是马丁·斯科塞斯历时9年完成的作品,在对导演早期作品《好家伙》及罗伯特·德尼罗、阿尔·帕西诺和乔·佩西重聚首等一系列怀旧论调的背后,依然有评论者犀利地指出片中所涉及的肯尼迪政府与爱尔兰黑帮的密切关系实为影射特朗普当局,而片中所展示的1947年美国道德和伦理意识的缺席也与特朗普当选时的道德真空如出一辙。

《爱尔兰人》成为了一则历史寓言,书写着“令人担忧的本土法西斯主义景象”(《纽约时报》)。

昆汀·塔伦蒂诺的《好莱坞往事》和克林特·伊斯特伍德的《骡子》的政治化倾向则较为隐晦,前者在对1969年好莱坞进行怀旧的叙事主体背后透过主角瑞克和克利夫对红州(共和党占据绝对优势的州份)和嬉皮士的否定态度传达了左派价值观立场,而后者则在犯罪片的外壳下尖锐地批评美国价值观和种族歧视。

纪录片《美国工厂》“一个分裂又一体化的世界”

值得一提的是Netflix制作的纪录片《美国工厂》,中国企业在美国投资建厂本就是一个极具话题性的题材,加之该片的另一家制作方是美国前总统奥巴马夫妇的公司Higher Ground Productions及拍摄对象选择位于俄亥俄州(2016年支持特朗普当选的关键州份)的一家公司,影片的政治目的图穷匕见。该片也成为了民主党回击特朗普政府发起中美贸易战等逆全球化举措的一颗炸弹。

▍系列电影的票房统治地位

2019年,好莱坞连续推出了以迪士尼的“漫威电影宇宙”为主体的58部系列电影:《惊奇队长》、《复仇者联盟:终局之战》、《哥斯拉2:怪兽之王》、《X战警:黑凤凰》、《玩具总动员4》、《蜘蛛侠:英雄远征》、《速度与激情:特别行动》、《沉睡魔咒2》、《冰雪奇缘2》、《星球大战9:天行者的崛起》等,根据电影咨询公司Franchise Entertainment Research的数据,这些系列电影的总票房占据了好莱坞全球票房的82%。

其中《复仇者联盟:终局之战》的票房更是超过了詹姆斯·卡梅隆的《阿凡达》,成为电影史上票房最高的电影。

虽然老导演马丁·斯科塞斯的漫威电影不是电影艺术而更接近过山车的言论引发了推特(Twitter)风暴,但是一系列数据依然表明系列电影的巨大票房成功使其成为21世纪好莱坞大片策略的最主要形式,这种电影高度工业化与艺术创意相结合的产物被好莱坞记者本·弗里茨(Ben Fritz)称为“自大制片厂体系终结之后美国电影工业最有意义的革命。”

系列电影的开发依赖于在原有IP故事核基础上的各类有效“变体”,通过分析不同“变体”的主题与情节元素异同则可以发现近年来好莱坞商业版图有效布局的野心。

如迪士尼动画片真人版系列翻拍作品《阿拉丁》中茉莉公主的女性自我意识觉醒、《蜘蛛侠:英雄远征》与《速度与激情:特别行动》的全球跨国取景摄制思路、《玩具总动员4》对后人类议题的探讨等均显示了好莱坞创意研发的敏锐商业嗅觉与“政治正确”的社会倾向把控。

▍数字媒体技术对电影的重塑

2019年,好莱坞依旧作为世界电影和视觉媒体的工业先锋将各类最新研发的数字媒体技术应用于电影的前期策划与后期制作。

首先便是人工智能驱动分析工具对影视策划阶段的革命性改变,人工智能研究公司Corto的首席执行官伊夫·伯格奎斯特(Yves Bergquist)在国际广播电视影视设备展览会(IBC)上预测:“使用最新人工智能驱动分析工具的影视内容公司将前景广阔。”

人工智能驱动分析工具能够进行进化式的元数据学习、分析所有媒体产品和受众数据,不仅可以衡量和预测故事中特定的人物、主题及剧本的情感基调,还能挖掘社交媒体对它们的反应。

与此同时,迪士尼出品的《狮子王》首次使用电子游戏技术和虚拟现实HTC Vive头盔协助影片进行拍摄和勘景,有效降低了制作成本并节省了摄制时间。

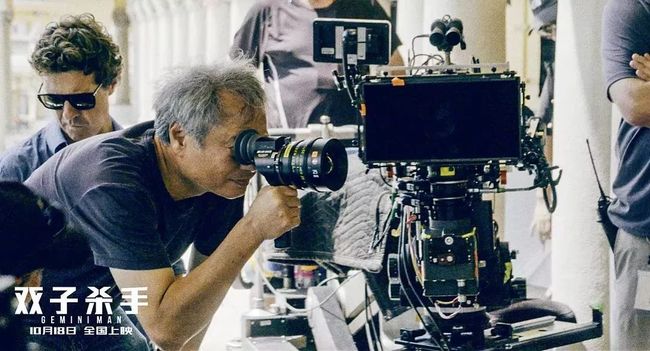

而120帧、4K、3D及数字去龄化VFX等技术在《双子杀手》和《爱尔兰人》中的使用则超越了技术层面上的意义,成为李安、马丁·斯科塞斯进行影片主题深入挖掘的重要手段。

《1917》则通过数字摄影技术与后期合成CGI技术的结合将涉及多个场景和复杂动作序列的110分钟影片剪辑呈现为一个连续镜头。

这部萨姆·门德斯用以纪念参加一战的祖父阿尔弗雷德·门德斯的战争片通过这种极致、沉浸式的电影语言赋予了观众前所未有的观影体验,也将长镜头艺术在阿尔弗雷德·希区柯克的《绳索》(1948)、亚历山大·索库洛夫的《俄罗斯方舟》(2002)和亚利桑德罗·冈萨雷斯的《鸟人》(2014)之后再次推向极致,并获得了第77届美国电影电视金球奖最佳剧情片和最佳导演奖的认可。

▍社会现实与历史创伤在电影中的折射

随着多元文化主义的兴起,传统以民族国家为基础构建的欧洲经典英雄主义叙事开始瓦解。

法国哲学家让-吕克·南希(Jean-Luc Nancy)在这种历史背景下提出了“非功效的共通体”(The Inoperative Community),主张建立在全面排他性神话基础上的主要西方政治形态共同体“失效”,以便适应全球化时代的人类生存方式。

但是在抵达这种理想政治状态之前,移民与身份危机、种族冲突、脱欧问题不可避免地成为了近年来欧洲电影中时常出现的主题。

“所有的问题都是身份问题。”

如导演绍拉·阿莫(Shola Amoo)和莎拉·加芙隆(Sarah Gavron)讲述尼日利亚移民故事的《最后一棵树》(The Last Tree)和《岩石》(Rocks)、法国导演马蒂·迪奥普、贝特朗·波尼洛(Bertrand Bonello)、葡萄牙导演佩德罗·科斯塔的《大西洋》(Atlantics)、《僵尸儿童》(Zombi Child)和《维塔利娜·瓦雷拉》(Vitalina Varela)及纳达夫·拉皮德(Nadav Lapid)获得第69届柏林国际电影节最佳影片金熊奖的《同义词》(Synonyms)、拉吉·利(Ladj Ly)获得第72届戛纳国际电影节评审团奖的《悲惨世界》和马克·詹金的《诱饵》(Bait)均是2019年欧洲电影在这类主题上的代表作品。

其中马蒂·迪奥普和贝特朗·波尼洛不约而同地采用僵尸和鬼魂出没的寓言故事形式来对这些由于殖民剥削制度所造成的持续性伤害和不公正现象进行思考。

《电影季刊》(Film Quarterly)专门以“被压抑者的回归”(The Return of the Repressed)为题介绍了此类影片,曾被视为“他者”的葬身大西洋的达喀尔建筑工人和变为僵尸的海地女孩重新被赋予了言说的力量,纠正了此前的历史叙事并化身为正义的象征。

《同义词》则从“语言”的角度来关注移民的自我身份认同问题,《悲惨世界》将镜头对准了各种族复杂冲突不断的巴黎郊区,而被誉为未来的肯·洛奇的马克·詹金则通过《诱饵》反映了当今英国脱欧所造成的严重分裂情绪。

著名的电影理论家托马斯·埃尔塞瑟(Thomas Elsesser)曾提出欧洲存在三大创伤:身体政治的创伤、战争大屠杀的创伤以及与伊斯兰教国家对抗和和解的创伤,而这也成为了欧洲电影的重要叙事资源。

在《痛苦与荣耀》中,西班牙导演阿尔莫多瓦直面自己在身体和情感记忆中的各种伤痛,并最终在艺术中实现了治愈与救赎。

俄罗斯导演康捷米尔·巴拉戈夫、德国导演冯·多纳斯马尔克的《高个儿》(Beanpole)和《无主之作》(Never Look Away)则以二战创伤为影片题材,前者用诗意的影像语言刻画了两位被侮辱与被损害的苏联女战士,直击战争对人心灵的戕害。

后者则是导演继《窃听风暴》后推出的新作,影片灵感来源于德国画家格哈德·里希特(Gerhard Richter)的人生经历,讲述了纳粹政权带给一代人的阴影与创伤。

比利时导演达内兄弟执导的荣获第72届戛纳国际电影节最佳导演奖的《年轻的阿迈德》(Young Ahmed)则继续关注陷入困境中的青年话题,穆斯林少年阿迈德的故事背后是导演对宗教极端主义与青少年暴力的担忧与思考。

▍女性电影人的声音

2019年欧洲电影的另一大特点就是女性电影人获得了更多的发声机会。

一方面,继戛纳国际电影节和瑞士洛迦诺国际电影节之后,柏林国际电影节于今年签署了《电影节性别平等与包容的影目编排承诺书》(the 5050x2020 Pledge for Gender Parity and Inclusion in Film Festivals),承诺在电影节和市场代表方面努力实现性别平等。

此外,继2016年的“德国1966”(Germany 1966)女导演回顾展之后,第69届柏林国际电影节继续延续了这一主题,举办了关注东德和西德女性电影人作品的“自我决定:女性电影人的视角”(Self-Determined: Perspectives of women)影展。

另一方面,众多欧洲女导演的影片获得了重要国际奖项的认可:法国女导演塞莉纳·希亚玛(Céline Sciamma)的《燃烧女子的肖像》、法籍塞内加尔裔女导演马蒂·迪奥普的《大西洋》分获第72届戛纳国际电影节最佳编剧奖和评审团大奖,德国电影“柏林学派”女导演安格拉·夏娜莱克(Angela Schanelec)的影片《我离家了,但……》获得第69届柏林国际电影节最佳导演银熊奖,法国“新浪潮之母”阿涅斯·瓦尔达的纪录片《阿涅斯论瓦尔达》则获得了柏林国际电影节金摄影机奖。

此外,马其顿女导演缇奥娜·斯特鲁加·米特威斯卡(Teona Strugar Mitevska)的影片《上帝存在,她叫佩特鲁尼娅》(God Exists, Her Name Is Petrunija)、西班牙女导演伊莎贝尔·科赛特(Isabel Coixet)的《伊莉莎与玛瑟拉》(Elisa & Marcela)等作品也引起了广泛的国际关注,上述这些影片或通过对男性凝视目光的对抗探索对平等爱情故事的讲述,或真实揭露社会对女性的种种不公,或关注女性情谊、身体主权、暴力创伤等复杂议题,体现了当代女性电影人创作的最新动向。

电影观念从爱森斯坦的“画框论”、巴赞的“窗户论”、麦茨的“镜像论”到苏珊·桑塔格的“梦境说”,几经更迭。

对于《美国工厂》,它是持不同政见者互相攻讦的武器;对于《小丑》《大西洋》和《悲惨世界》,它是艺术家抨击社会现实的匕首和投枪;对于《复仇者联盟:终局之战》,它是好莱坞精心策划以求利润最大化的流水线商品;对于《痛苦与荣耀》和《阿涅斯论瓦尔达》,它是电影人写给影像的热烈情书……

然而无论未来电影如何演进,如阿涅斯·瓦尔达所言,“同理心和爱”将永远是电影书写的秘诀所在。