作者简介:张含(1983- ),男,湖南长沙人,湖南师范大学哲学系人工智能道德决策研究所讲师,研究方向为心智哲学认识论,科学技术哲学,E-mail:[email protected]。长沙 410081

人大复印:《科学技术哲学》2018 年 03 期

原发期刊:《自然辩证法通讯》2017 年第 20176 期 第 1-7 页

关键词: 自我/ 实在论/ 反实在论 Self/ Realism/ Anti-realism/ Illusion/

摘要:在常识态度中,人们对于自我的实在性具有十分自然的直觉,笛卡尔的实体自我理论在哲学层面也具有深远影响。然而历史上却从来不乏学者质疑自我的实在性、将其视作一个“幻觉”。本文首先介绍三种具有代表性的关于自我的反实在论:休谟的经验主义反实在论,来自当代脑科学研究成果的反实在论,以及丹尼特的反实在论。然后依次回应这些挑战,捍卫自我的本体论地位。最后在此基础上对自我实在性之争做出评述。

“自我是幻觉吗?”——这是一个听起来多少有些古怪的问题。在日常生活中,人们对于自我的实在性持有相当自然而强烈的直觉。这是因为,我们似乎无时无刻不在感受到“自我”的存在。自我在日常经验中大致扮演了三个重要角色:观察者、能动者、自我故事之统一的主角。

当我们行动时,我们感到“是我在主导这些行动”,我是它们的源头和发起者。当我们接受经验时,无论这些经验的内容存在多大差异,它们似乎都会以统一的方式呈现于某个“中心”。当我们回忆过往展望未来时,会感到我们是在时间中延续的。保存于记忆中的丰富经历和历史,都被看作“我的经历”、“我的历史”并由此成为一个整体。正是上述现象,让人们倾向于相信:在我们所有的经验、行动、历史的背后,存在着一个精神世界的“中心”、“司令部”——一切经验在此汇合,一切行动由此发出,一切思考由此产生,一切个人记忆统一于此,这就是“自我”。

由于人们在日常生活中对于自我的实在性持有极为强烈的直觉,这种立场在哲学领域得到了不少学者的支持和发展。其中,笛卡尔是最具代表性的一个。通过其著名的普遍怀疑,笛卡尔将“我思故我在”作为其哲学的第一原理,确立了自我的实在性,进而将自我视作一个独立的“精神实体”,它支撑、拥有我们的所有思维、心理状态,并控制我们的身体。([1],pp.3-4)

除了在哲学讨论中拥有举足轻重的地位,“自我”对于许多相关经验学科来说也是一个极为重要的概念。比如,人格心理学中对于个性的研究多半会预设“自我”的存在,借此谈论“某某是一个内向的人”、“某某是一个自我中心的人”等。发展心理学更是直接将“自我”的发展作为重要研究对象。社会心理学中也不可避免地需要借用“自我”概念来讨论自尊(self-esteem)、自欺(self-deception),以及自我与他人、社会的关系之类的主题。

然而,无论在历史中还是近些年来,从来不乏否定自我实在性的学者,他们宣称“自我只是一个幻觉”。在接下来的部分,本文将介绍几种具有代表性的关于自我的反实在论观点。

二、关于自我的反实在论

1.休谟的反实在论

在《人性论》中,休谟系统地考察了人类的认识能力,同时也对“自我”进行了反思。在休谟看来,所谓“自我”不过是由想象力所“捆绑”起来的“一束知觉(a bundle of perceptions)”,一种虚构。([2],p.284)

按照“常识—笛卡尔”式的自我观,“自我”是在时间中延续而保持同一的,同时它还是任意当下经验的主体。休谟对这两种看法都提出了质疑。

要理解休谟的自我理论,首先需要回顾其经验主义认识论立场。与所有近代经验论者一样,休谟认为经验是一切人类知识的来源,其中也包括关于“自我”的知识。人类通过其认识能力而获得的所有经验都被休谟称作“知觉(perception)”。其中知觉最为基础的单位则被称作“印象(impression)”。印象又被分为“感觉印象”和“反省印象”。其中前者是原初的、直接通过感觉刺激得来的,后者则是直接或间接地对前者进行思维操作的产物。而所有经验总是当下的经验。

休谟对自我的考察始于这样一个问题:如果自我是如人们所想象的那样历时同一的,那么这种历时同一的自我在经验中的基础是什么呢?休谟的回答是:并不存在什么基础或者原则能保证一个历时同一的自我。休谟的思路大致可以重构为这样一个论证:

1、所有人类知识,包括关于“自我”的知识,都来源于经验;

2、经验最基本的单位是“印象”;

3、所有“印象”都是当下的印象;

4、“自我”不仅在当下存在,还是在时间上延展而保持同一的;

5、我们无法获取一个“历时同一”的“自我”的印象;

结论:我们无法断定自我的存在。

如果无法断定自我是否在时间中持存同一,我们能不能退而求其次至少先肯定自我在任意当下经验中作为这些经验背后的主体存在呢?休谟给出的答案仍然是否定的。

就我而论,当我亲切地体会所谓我自己时,我总是碰到这个或那个特殊的知觉,如冷或热、明或暗、爱或恨、痛苦或快乐等等的知觉。任何时候,我总不能抓住一个没有知觉的我自己......([2],p.282)

从经验论的立场出发,我们能经验到的总是各种各样的具体经验,无论我们多么倾向于认为这些经验背后存在一个主体——自我,它都永远无法直接呈现在经验中。

就此,休谟得出结论:自我只是人们凭借想象力所联接起来的“一束知觉”,一种虚构。虽然休谟将自我视作一种基于想象力的虚构,但是他仍然承认,就像因果性一样,这是一种很有用的虚构,对自我的虚构能够帮助人们的生活实践。([2],p.284)

休谟的自我理论一般被称为“自我的捆绑理论(the bundle theory of the self)”,在他看来,具体经验之外并没有什么“自我”,相反,它是由各种经验“捆绑”而成的,不具备独立存在的基础,只是产生于想象力的虚构。

2.来自脑科学研究成果的反实在论

“自我”概念的重要地位,再加上近数十年来脑成像技术的迅猛发展,使得越来越多的经验科学家将探索自我背后的生理机制作为他们的研究目标。简言之,他们希望在大脑中定位自我。不同于笛卡尔,当代的心理学家、神经科学家很少严肃地看待笛卡尔式的“精神实体”,但他们中的不少人与笛卡尔共享着来自常识的“司令部自我”直觉。他们希望在大脑中找到一个起着“司令部”作用的特殊功能区域,所有信息汇总于这里,所有命令从这里发出,统一的“自我感”在这里产生——找到了这个司令部,我们就在大脑中发现了自我。

这一工作最初看起来进展顺利,大量成果不断涌现。然而,人们却很快发现这些成果并没有真正帮助我们定位自我,反而让人感到困惑。

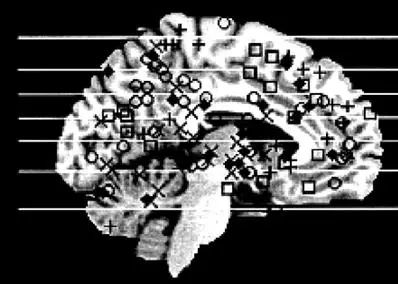

梯洛·克里切尔(Tilo Kircher)等人发现,自传记忆、个人信念、自我面孔识别等自我相关认知能力与左半球的活动关系密切。([3],pp.133-144)与此相反,斯蒂文·普拉特克(Steven Platek)等人则宣称:“越来越多的证据显示自我相关信息(比如自传记忆、自我面孔识别、心理理论)与右额叶皮层的活动相关”。([4],pp.81-85)而自我的连续和统一感、能动感(sense of agency)以及身体中心视角(body-centered perspective)则看起来产生于内侧前额叶皮层。([5],pp.1938-1945)最近,研究人员还发现,额前叶部皮层的活动往往与人们对自身的反思、评价相关。([6],pp.440-457)

在一篇重要的综述中,神经科学家赛斯·吉利汉(Seth Gillihan)与玛莎·法拉赫(Martha Farah)在总结了数十年来大量有关“自我”的神经机制研究后发现,与“自我”相关的脑功能区域在大脑中极分布极为广泛——“自我”看起来在大脑中无所不在(图1)。([7],p.94)相关研究的初衷是在大脑中找到一个对应于“自我”的特定功能区域,而这个“无所不在”的结论则暗示着在大脑中根本没有这样一个专门区域,没有一个作为“司令部”的中心。

图一:自我面孔识别;o:个人特征;x:能动感;□:自传记忆;+:第一人称视角

自我相关现象脑成像研究汇总

这样的结论看似支持了休谟对自我的怀疑:自我本身并没有什么实在性,它是大脑中分散进程交响乐的副产品,不管看上去多么真切,它也只是一个幻觉。

3.丹尼特的反实在论

在当代持反实在论自我观的哲学家中,丹尼尔·丹尼特(Daniel Dennett)是最具代表性的一位。与休谟一样,丹尼特的自我理论建立在对常识-笛卡尔自我观的批判之上。不同于休谟的是,在哲学反思之外,丹尼特更多地利用了经验研究的成果。

丹尼特用一个非常形象的概念概括了常识-笛卡尔式的自我观——“笛卡尔剧场(Cartesian Theater)”。([8],p.101)按照笛卡尔的自我观,在大脑的中心似乎存在着一个剧场,上面播放着从外部或内部汇总而来的各种信息。在这块荧幕前坐着一个“小人”观看着这一切,这个小人就是“自我”。基于当代经验科学研究的成果,丹尼特坚决反对这种认为大脑中存在着一个让“一切汇聚在一起”的中心的看法。

作为“笛卡尔剧场”的替代品,丹尼特提出了他的“多重草稿模型(Multiple Draft Model)”。按照丹尼特的“多重草稿模型”,大脑是一个高度并行分散的信息处理系统。所有外部刺激、心理活动都同时在被进行多线的修改、加工和诠释。所谓“草稿”指的是,所有这些被加工处理的内容只有少数能在竞争中“胜出”并呈现出来。剩下的“草稿”或者迅速消失,或者被保留起来为未来的进程做准备。并没有一个“司令部”来汇总并选择所有信息,主导它们的是一种“自由竞争”机制。([8],pp.253-254)

在拒斥了笛卡尔的“剧场”和“小人”后,丹尼特的图景看起来没有给自我留下任何空间。虽然他或许乐于接受这样的结果,但他还是需要解释人们在日常生活中对于自我强烈的直觉。就此丹尼特提出了他的“叙事自我(the narrative self)”理论。

丹尼特是从所有生物的“自我保存(self-preservation)”本能开始阐述他的叙事自我理论的。简单来说,“自我保存”本能指的就是所有生物保存自身生理、心理结构之完整,并在自我与世界其他部分之间划出边界的本能。自我——非我的边界可以通过生物与生俱来的能力以不同的方式进行划定。用丹尼特的例子来说,蜘蛛通过结网,海狸通过筑坝来划定它们的边界。人类与所有生物一样共享这种本能,但是人类还拥有一些其他已知物种不具备的认知特点,即高度发达的记忆能力以及语言能力。丹尼特就此写道:

我们用以自我保护、自我控制与自我定义的策略并不是织网或筑坝,而是述说故事,特别是构造那些我们要告诉他人——以及我们自己的——关于我们是谁的故事。([8],p.418)

对于丹尼特来说,人类的“自我”是所有生物共有的自我保存本能与人类特有的认知能力相结合的产物。如果我们想要认识我们的“自我”,就需要仔细探究那些我们的“故事”。所有这些“故事”都围绕这一个虚构的中心,丹尼特将其称为“叙事重心(center of narrative gravity)”。([9],pp.105-106)对于丹尼特来说,“自我”不是别的,正是这个“叙事重心”。(参见图2)

图2:叙事自我([10],p.19)

丹尼特的“叙事重心”概念来自于对物理学中的重心概念的引申。我们会认为所有物体都具有一个重心。在丹尼特看来,自我之于人类,就如重心之于一般物理对象。重心是物体所有组成质点的重力之合力都通过的那一点,而自我则是将所有关于我的叙事整合起来的“心理学重心”。正如“重心”并不是物理实在,而是理论虚构,“自我”也同样是一种理论虚构。人们虚构“重心”来理解物理对象的行为方式,虚构“自我”则是为了理解和整合心理现象。

至此,一个容易产生的疑惑是:将“自我”作为叙事结构的重心,似乎暗示着在“叙事”之前就已经存在着某个“叙事者”,这将意味着某个脱离并先于叙事结构而存在的主体。丹尼特考虑到了这一点,就此他强调,我们的叙事行为并不是有意识地进行的。我们的大脑无时无刻不在评价、诠释、构造——概言之“叙述”——我们的生活片段,形成自传记忆。所谓“自我”正是产生于这一系列无意识的大脑进程。([11],p.169)

丹尼特将自我当作“叙事重心”还易于产生另一种反实在论。这是由于人类记忆的建构性特征。当代针对人类记忆机制的研究表明,人类记忆并不是一个简单地储存和提取信息的过程。实际上,人类记忆更像一个“加工厂”而不是“仓库”。无论在写入、保存、读取三个环节中的任何一个,记忆机制都会对原始信息进行加工和修改。([12],pp.1-11)

神经科学家迈克尔·加扎尼加(Michael Gazzaniga)针对裂脑人的研究是一个让人印象深刻的案例。加扎尼加通过对裂脑人的研究发现,在我们的左脑中存在着一个诠释、加工信息,产生相应记忆的机制,他将其称为“诠释器(interpreter)”。在加扎尼加的一个实验中,当指导语“笑”被呈现在裂脑人被试的左视域时(右脑处理的视域),被试会立刻笑。但当研究人员问及其理由时,他并不会说是因为指导语而笑,而会说“你们这些家伙每个月都来测试我,要我怎么过日子啊”。实验表明,裂脑人被试由于左右半球的信息通路被切断,无法得知右半球输入信息所引起的行为反应或者情绪的原因,但是他们的大脑却会自动为这些情绪或行为编造自传记忆,“事后诸葛亮”地产生“合理”的自我叙事,借此保持他们自我感的融贯和完整。([13],pp.1391-1400)

除了针对裂脑人的研究,还存在大量证据表明正常人的记忆也同样具备高度建构性特征。在心理学家伊丽莎白·露夫图斯(Elizabeth Loftus)等人的一个实验中,她向被试展示了一张虚假的广告图画,其内容是一个儿童在迪斯尼乐园与兔八哥的合影。在事后提问中,有超过三分之一的被试表示他们记得自己曾经在迪斯尼乐园看到过兔八哥——而这显然是虚假的,因为兔八哥是华纳兄弟旗下的角色,并不属于迪斯尼([14],pp.1-23)。露夫图斯就此评论道:“无论何时,当我们回忆一个事件,我们必须重新建构记忆,所有被回忆的记忆都一定会发生变化……当真理与现实经过了我们记忆的滤网,就不再是客观的,而是主观的、经过诠释的现实。”([15],p.20)

由此,丹尼特那个以自传记忆为基础的“自我”似乎难以告诉我们它到底反映了多少真实的“自我叙事”。这看起来进一步强化了“自我只是个幻觉”的观点。

三、自我真的只是幻觉吗?

综上所述,对于自我实在性的挑战主要来自三个相互关联的方向。首先,休谟认为,我们既无法在经验中为历时同一的自我找到根据,也无法确定那个在任意当下作为经验主体的自我。其次,脑成像研究表明,在大脑中没有一个专门的功能区域处理自我相关进程。换言之,作为“精神世界司令部”的自我不具备生理上的基础。最后,丹尼特的自我理论除了拒绝承认自我的本体论地位,还隐含了一种认识论上的反实在论,由自传记忆构成的“叙事自我”看似难以保证向我们提供符合实际情况的“自我叙事”。

在这一部分,本文将分别回应这三种挑战。

1.回应休谟的反实在论

基于其经验主义认识论立场,休谟拒绝承认一切无法在经验反思中获得的东西。因为休谟认为我们无法在经验中找到“自我”,他拒绝承认自我的实在性,将其归于由想象力捆绑而成的“一束知觉”。本文认为,休谟的自我理论是不可接受的,这是因为休谟式的经验主义认识论立场在实际的科学研究中不可接受。

在成熟的科学理论中,经常包含各种理论实体,如“电子”、“引力场”、“基因”等等。科学家们承认这些理论实体的本体论地位,并不是因为他们能对这些理论实体进行直接的经验观察,而是因为他们能利用这些理论实体合理地解释诸如光电效应、天体运动、遗传等重要的自然现象。

自我的问题与此类似,即便我们像休谟一样承认“自我无法得到经验观察”,也并不一定意味着我们必须取消自我的实在地位。因为“自我是否能够得到经验观察”不应是唯一确定其实在性的标准。除此之外,我们还应该考虑其解释效力。就像我们能通过“电子”等同样不可经验观察的理论实体来解释诸多我们所关心的物理现象,“自我”能够帮助我们更加合理地解释许多重要的心理现象。如前文所述,伴随所有行动,我们都会产生一种直接地“是我在主导这些行动”的感觉;所有经验也都带着“我的经验”的印记而被我们所经验;同时,我们的自传记忆是一个高度统一的整体。对于所有这些心理现象最为合理的推论是:在它们背后存在着一个“自我”——即便它很可能并不是笛卡尔的“精神实体”。在有关科学实在论的讨论中,这种思路被称作“最佳解释推理(the inference to the best explanation)。([16],pp.88-95)本文认为,“最佳解释推理”同样适用于有关自我的讨论。

反观休谟的“捆绑理论”,在休谟仅仅将自我视作一个由不同知觉“捆绑”而成的“幻觉”的同时,他也放弃了对几乎所有自我相关现象的解释能力。即便对于常见如“自控(self-control)”这样的心理现象,休谟的“捆绑理论”也难以给出一个合理的解释。休谟的自我理论可以看作是一个滥用“奥卡姆剃刀”原则的典型范例。像休谟这样带有强烈经验论倾向的哲学家往往在形而上学上追求极端的简洁性。但是需要明确的是,形而上学上的简洁性并不等于解释上的简洁性。实际上,过于追求形而上学上的简洁往往导致解释上的笨拙、复杂和无力。

一种好的理论应该在形而上学简洁性和解释效力之间寻找平衡,而不是片面地追求其中一端。休谟的自我理论显然无法达到这样的要求。

2.回应来自脑科学研究的反实在论

按照常识-笛卡尔式的自我观,自我就像一个“精神世界的司令部”。那么,一个很自然的想法是:如果这样的“司令部”确实存在,我们应该能在大脑中找到一个专门的功能区域起到“司令部”的作用,处理所有自我相关进程。然而,近数十年来的脑成像研究显示,自我面孔识别、能动感、自传记忆等诸多自我相关进程在大脑中分布极为广泛,由不同的脑机制负责。这种结果似乎“证伪”了自我的存在。

本文认为,“没有一个专门的功能区域处理所有自我相关进程”并不能直接表明自我不存在。实际上,“自我”关联于不同的脑机制这一事实只是说明,“自我”是一个由不同机制建构而成的复杂系统,而不对应一个单一、专门的功能区域。我们可以用“自我系统”来表示负责不同自我相关进程的脑机制之整体。那些基于脑成像研究成果得出“自我不存在”这一结论的心理学家、神经科学家实际上混淆了“建构”和“虚构”两个概念,从前者直接跳到了后者。

一个恰当的例子是我们的免疫系统。免疫系统具有许多和“自我系统”相似的特征。它具备基本的划分“他-我”的能力,由此能够有效保护我们免于细菌、病毒等外部入侵物的伤害。同时,像“自我系统”一样,免疫系统也并不具备一个统一的“司令部”来“将一切汇聚在一起”,它由中枢免疫器官、外围免疫器官构成,而这二者又包括了胸腺、骨髓、脾脏、淋巴组织等许多子部分。在所有这些组成部分的共同作用下,免疫系统才能实现其免疫功能。实际上,除了免疫系统之外,几乎所有我们看得见摸得着的日常用品在某种程度上都是由不同部分共同建构而成的。桌子由桌面、桌腿、抽屉构成,在它们的之外,并不存在一个“桌子本身”;手表由表盘、表面、齿轮、表带等构成,在它们之外,并不存在一个“表的实体”。那么,我们能就此说“免疫系统是个虚构”、“桌子不存在”、“手表只是幻觉”吗?这显然是荒谬的。同理,我们也不应该由此直接否认自我的存在。

对于现有脑成像研究的发现,更加合理的解释应该是:自我是一个去中心的复杂系统,而不是自我是个幻觉。

3.回应丹尼特的反实在论

丹尼特的反实在论包含了两个层次。首先,他根据当代经验科学研究的成果主张以“多重草稿模型”取代“笛卡尔剧场”。在“多重草稿模型”所描绘的图景中,我们无法找到常识-笛卡尔式的“司令部”的位置。其次,丹尼特的“叙事自我”建立于自传记忆的基础之上,而有关记忆机制的研究表明,人类记忆是高度建构性的。由此,组成“自我”的“叙事”到底有多少是符合事实的,似乎十分可疑。

由于丹尼特的“多重草稿模型”是基于当代脑科学研究成果而提出的,我们可以基于同样的理由进行回应。只要我们将自我视作一个去中心的复杂系统,而不是一个常识-笛卡尔式的“司令部”,丹尼特的“多重草稿模型”与自我的实在性之间实际上并不必然矛盾,就此不再赘述。

在丹尼特关于自我的反实在论中,更加值得注意的是第二个层次,即基于记忆的建构性特征而产生的反实在论。不可否定的是,自传记忆对于自我来说极为重要。尤其对我们的“自我概念(self-concept)”的构成起到重要作用。除此之外,记忆也与个性(personality)的发展紧密联系。所以,如果记忆之可靠性受到质疑,那么当然也会对自我造成极大的影响。但是,本文认为,即便记忆机制实际上是一个“加工厂”而不是“仓库”,也并不会直接威胁到记忆的可靠性。

同样是在科学实在论的讨论中,“奇迹论证(The Miracle Argument)”是一个具有广泛影响的辩护策略。其大致思路是,如果最好的科学理论中的理论实体都只是虚构的,那么科学所取得的巨大成功只能被看作一个奇迹。([17],p.73)“奇迹论证”的辩护策略同样可以用在记忆的可靠性这里。无论记忆的机制到底怎样,一个不容否认的事实是,在漫长的进化过程中,记忆能力帮助人类生存了下来,并取得了巨大的成功;同时,凭借着记忆我们得以顺利地继续着日常的生活。记忆的建构机制并没有让我们的生活颠三倒四,也没有让整个人类社会由此混乱不堪。如果我们赖以获得成功与秩序的记忆在很大程度上只是“虚构”的,那么这无疑是一个巨大的奇迹。概言之,记忆机制的建构性并不能直接等同于不可靠,如果利用记忆的建构机制来支持关于自我的反实在论,这无疑是借题发挥。

四、结论与评述

至此,本文介绍了主要的几种关于自我的反实在论并对它们分别做出了回应。我们不应该接受休谟基于经验主义认识论的反实在论,因为其极端经验主义认识论立场在实际的科学研究中不可采纳。当代脑科学研究关于大脑中不存在“中央司令部”的结论并不与自我的实在性矛盾,这是由于我们并不一定需要将自我看作一个“中央司令部”,更加现实可行的做法是,将自我视作一个去中心的复杂系统。而记忆建构性的特征也并不一定表明记忆是不可靠的,因为如果记忆不是在很大程度上可靠的话,那么人类依靠记忆能力取得的巨大成功只能是一个奇迹。

值得注意的是,在相关讨论中,虽然反实在论者们极力否定自我的实在性,但是他们大体上都接受了常识-笛卡尔式的自我概念。他们所谈论的作为“幻觉”的“自我”大体上都是那个常识-笛卡尔自我观中的“中央司令部”。这或许正是问题的结症所在。从前文的讨论中可以看出,反实在论者们主张取消自我的基本理由可以总结为:无论从哲学反思还是经验层面,我们都找不到一个常识-笛卡尔式的“自我”。但是,本文认为,我们并不应该就此直接否认自我的实在性,更加有建设性的做法是,提出一个更加合理的“后常识-笛卡尔自我概念”,并澄清其背后的机制。这才是当下迫切的任务。

参考文献:

[1]勒内·笛卡尔.哲学原理[M].关琪桐译,北京:商务印书馆,1958,3-4.

[2]大卫·休谟,人性论[M].关文运译、关之骧校,北京:商务印书馆,1996,282-284.

[3]Kircher,T.,et al."Towards a Functional Neuroanatomy of Self Processing:Effects of Faces and Words"[J].Cognitive Brain Research,2000,(10):133-144.

[4]Platek,S.,et al."Self-Face Recognition is Affected by Schizotypal Personality Traits"[J].Schizophrenia Research,2002,57(1):81-85.

[5]Fossati,P.,et al."In Search of the Emotional Self:An FMRI Study Using Positive and Negative Emotional Words"[J].American Journal of Psychiatry,2003,160(11):1938-1945.

[6]Northoff,G.,et al."Self-Referential Processing in our Brain:A Meta-Analysis of Imaging Studies on the Self"[J].NeuroImage,2006,21(1):440-457.

[7]Gillihan,S.,Farah,M."Is Self Special? A Critical Review of Evidence from Experimental Psychology and Cognitive Neuroscience"[J].Psychology Bulletin,2005,131(1):76-97.

[8]Dennett,D.C.Consciousness Explained[M].Boston,MA:Little,Brown and Company Press,1991,101.

[9]Dennett,D.C."The Self as a Center of Narrative Gravity"[A].Kessel,F.S.,Cole,P.M.,Johnson,D.S.(Eds)Self and Consciousness:Multiple Perspectives[C].Hillsdale,N.J:Erlbaum Press,1992,105-106.

[10]Gallagher,S."Philosophical Conceptions of the Self:Implications for Cognitive Science"[J].Trends in Cognitive Sciences,2000,4(21):14-21.

[11]Dennett,D.C."The Origin of Selves"[J].Cogito,1989,(21):163-173.

[12]Hirstein,W."Memory:Errors,Constructive Processes,and Conscious Retrieval"[A].Willam,P.Banks(Eds),Encyclopedia of Consciousness[C].Vol.2,Oxford:Elsevier,2009,1-11.

[13]Gazzaniga,M."Consciousness and the Cerebral Hemispheres"[A].Gazzaniga,M.(Eds)The Cognitive Neurosciences[C].Massachusetts:The MIT Press,1995,1391-1400.

[14]Braun,K.A.,Ellis,R.,Loftus,E."Make my Memory:How Advertising can Change our Memories of the Past"[J].Psychology and Marketing,2010,19(1):1-23.

[15]Loftus,E.,Ketcham,K.Witness for the Defense[M].New York:St.Martin's Griffin Press,1992,20.

[16]Harman,H.G."The Inference to the Best Explanation"[J].The Philosophical Review,1965,74(1):88-95.