作者=马丁·海德格尔 译者=郜元宝 来源=《人,诗意地栖居》

我们对技术的本质依然茫无所知

技术并不等于技术的本质。当我们探求“树”的本质时,必须注意的是,那作为树充盈在每一棵树中的树的本质,并不是可以在所有其他树中遇到的某一棵树。

同理,技术的本质绝非任何技术的事物。如果我们只是设想和推进技术的东西,接受它,或者躲避它,我们就绝不能经验到我们和技术的本质的关系。无论我们是激烈地肯定还是否定技术, 我们仍是受制于技术,是不自由的。可是,当我们认为技术是某种中性的东西时,我们又是以一种可能最坏的方式被交给技术了;正是这种人们至今仍旧深信不疑的关于技术的中性把握,使我们对技术的本质依然茫无所知。

——the Question Concerning Technology,p.4

工具的和人类学的定义不能揭示技术的本质

依古来定见,事物的本质即事物的所是。当我们问技术是什么时,我们就是在追问技术的所是。人人都知道对我们的问题有两种说法。其一是说,技术乃达到某种目的的手段;另一是说,技术乃人类的一种行为。关于技术的这两种定义彼此依属。因为确立一个目的,获得和使用通向这个目的的工具手段,就是一项人类行为。制造和使用设备、工具和机器,被制造被使用的工具本身, 以及它们所服务的需要与目的,都属于技术的所是。这些机巧的全体即技术。技术本身就是一种机巧,或者,用拉丁文讲,一种“工具”。

把技术看作是一种手段和一种人类行为,这种流行的技术概念因此就可以称之为对技术工具的和人类学的定义。

谁会否认这种定义的正确性呢?……

但是现在试想技术并不仅仅是手段,那么试图主宰技术的思想又将如何立足呢?我们固然可以说:我们关于技术的工具的定义难道不是正确的吗?“正确”总是把有待深思的事物予以妥帖圆通的解释。但是,为了正确,就无须把被追问的事物的本质揭示出来。只有这样的揭示发生之处,真的东西才能产生。因此,仅仅 “正确”还不是“真”。惟有真的东西,才能把我们带入与那从其本质处关涉我们的事物的自由关系中。所以,正确的对技术的工具的定义,仍未向我们显示出技术的本质。要想能够通达或至少能够接近技术的本质,我们必须通过正确的方法探求那真的东西。我们必须追问:工具本身是什么?工具和目的这样的东西又归属于何种事物?工具是通过它可以产生并因而可以获取某物的东西。具有一种效应为其结果的任何事物,都可称作起因……

数世纪来,哲学家们告诉我们,有四种起因……

但是,因果性本身在它是什么这一点上,不也是蔽而未彰的吗?……为什么正好只有四因?与上述四因有关,“起因”究竟指什么?四因之“因果特征”如此统一地被决定着以至于它们彼此依属,这又是缘何而来?

只要我们不让自己进入这些问题,那么,因果性,以及与之相关的工具性,还有与工具性相关的那种普遍被接受的对技术的定义,就仍然晦暗不明,处于无根状态。

——the Question Concerning Technology,p4~7

技术不只是工具

但是,四种引发方式的共同作用又是作用在什么事物上面?它们使尚未到场者趋于到场。所以,它们又都一致地取决于那把到场者带入显现的“带来”。柏拉图《乡宴》篇有句话告诉我们什么是这个“带来”:使无论什么出乎不在场之境而前趋于到场的一切起因,乃是poiēsis,即‘产生’(Hervorbringen)。

在“产生”的充分范围里同时也就是在希腊人思考这个词的意义上来思这个词,是极其重要的。不仅手工制造,也不仅艺术和诗的带入显现与具体形象,是产生,poiēsis。Physis,即某物从其自身“兴起”,也是这个“产生”,poiēsis。实际上,Physis是最高意义上的 poiēsis。这是因为,通过Physis到场的事物,具有属于poiēsis那种“迸发出来”的特征,比如,鲜花的绽放,就是从花体自身迸发的。比较起来,被手艺人或艺术家带出、产生的东西,像银杯,就具有属于不靠自身而产生的那种迸发,而是靠“他者”,即工匠或艺术家。

这样,引发的方式,四因,就是在poiēsis即产生、带出中起作用了。靠了这产生,自然生长的东西,一如由工匠和艺术家完成的东西,就随时可以显现出来。

但“产生”又是如何发生的?它是在自然中发生,抑或在手工艺和艺术中发生?四种引发方式借以发挥作用的这个产生是什么?引发与那在产生中随时趋于显现的事物的到场(Anwesen)有关。“产生”把事物从遮蔽状态(concealment)带入无蔽状态 (unconcealment)。只有当某个被遮蔽之物进入无蔽时,“产生”这回事才发生。在我们称之为去蔽(das Entbergen)的事态中,产生的这种发生自由地动静消停。希腊人管这个去蔽叫alētheia。罗马人把它译作Veritas,我们称之为“真理”,并且通常把它理解为观念上的正确。

我们想到哪里去了?我们追问技术,现在却通达到去蔽,alētheia,技术的本质和去蔽有什么关系?答曰:至关重要!因为每一产生都基于去蔽。产生集四种引发方式——起因——于一身,并彻底支配和统辖它们。结果、手段和工具性都属于产生的范围。工具性被认为是技术的基本特征。如果我们一步步探究被认为是工具的技术到底是什么,我们就会达到于这个“去蔽”。所有产生性的制造的可能性,皆在于去蔽。

因此,技术不只是工具。技术是一种去蔽的方式。如果我们注目于此,工具之外的技术之本质的另一境域,将向我们公布出来。这就是去蔽亦即真理的境域。

……

技术是一种去蔽之道。在揭示和无蔽发生的领域,在去蔽、真理发生的领域,技术趋于到场。

——The Question Concerning Technology,p10~13

技术……是某种产生性的东西

技术这个词来自希腊语。Technikon(技术的)意思是属于technē(技艺)的所有事物。关于这个词的含义,最可注意两点。首先,希腊人拿technē命名的,不仅是工匠的活动与技巧,还有心灵的艺术和美的艺术的活动与技巧。technē属于“产生” (poiēsis/bringforth);它是某种产生性的东西。

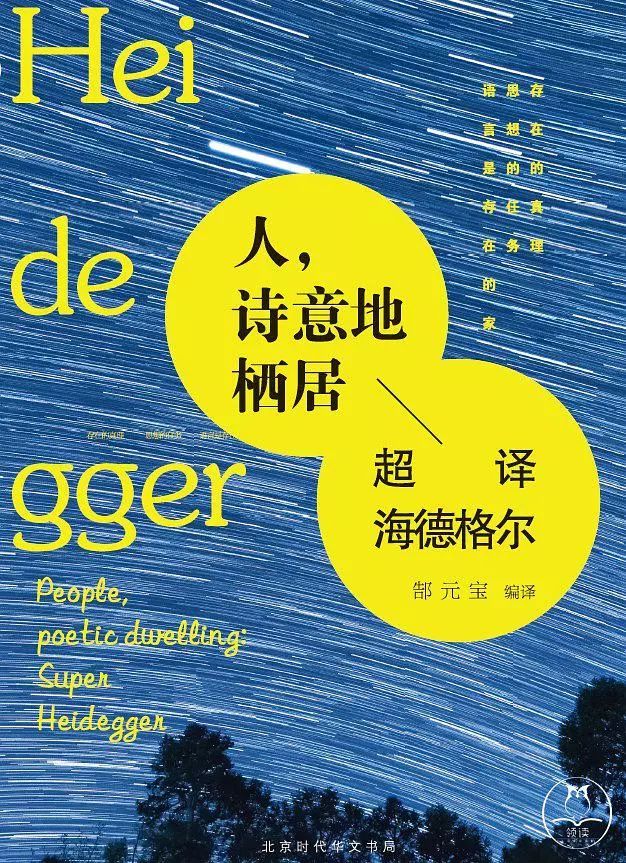

《人,诗意地栖居》

(德)马丁·海德格尔/以

郜元宝/编译

北京时代华文书局

2017年6月

其次一点对我们理解technē的意义也许更加重要。从最早的时候直到柏拉图,technē一词一直和epistēmē—词联系着。这两个词都是用来指最广义的“认识”(knowing),意思是对某事非常稔熟,通晓某事,在某些事情方面是行家里手。这样的认识提供一种“公开”。作为一种公开,它也就是一种去蔽。……技术是一种去蔽之术。技术为之去蔽的,是那些不自行“产生”且尚未摆到我们面前的事物,是那些时而以这种方式时而以另外一种方式使之成为可见的与可阐明的事物……在技术中,决定性的东西并不是制作或操纵,或工具的使用,而是去蔽(alētheia/revealing)。技术正是在去蔽的意义上而不是在制造的意义上是一种“产生”(poiēsis/bringforth )。

所以,technē一词的意指以及希腊人如何规定其含义,这一线索把我们引进当我们追问工具性本身究竟可能是什么那个问题时向我们自行公开的同一个语境。

——The Question Concerning Technology,12~13

应当追问现代技术与现代物理学相互关系的基础

据说现代技术同所有早期技术都迥然有别,因为现代技术是以作为精密科学的现代物理学为基础。同时,我们也已经更加清楚地认识到,相反的情形也是真实的:现代物理学作为一门实验科学离不开技术仪器和仪器制造方面的进展。确立技术和物理学的相互关系是正确的。但是,这种相互关系仍然不过是编史学上的事实,并不能说明这种相互关系究竟是以什么为基础。决定性问题依旧悬而未决:出于何种本质,技术突然想起要运用精确的自然科学?

——The Question Concerning Technology,p14

支配现代技术的去蔽是一种挑战

现代技术是什么?它也是一种去蔽。只有着眼于现代技术这一基本特征,它身上的新质因素才会向我们呈现出来。

但是,彻底支配现代技术的去蔽特征,并不是在poiēsis的意义上展开为一种产生。支配现代技术的去蔽是一种挑战 (Herausfordern),即向自然提出无理要求,逼迫自然供应既可以提取又可以储存的能量。或问:古代的风车不也如此吗?否。风车确实借风力转动;但它们完全听由风吹。风车并不是要从气流中释放出能量以储存之。

相反,开采煤与矿石,就是向土地挑战。现在,地球把自己揭示为一个巨大的采煤区,土地则揭示自己为矿藏。以前,农夫只是整治(bestellte) 土地,现在,整治更是指照料和保养——这已是完全不同的两码事了。农夫的工作并不向田地的土壤发出挑战。播种谷物时,种子全靠生长力了,农夫的工作只是照看它的生长。但是同时,甚至土地的耕作也已经受制于另一种“整治”了,即对自然挑战性的“处置"(stellen)。我们的农业如今已变成机械化的食品工业了。空气被处置以生产氮气,土地被处置以生产矿石,矿石又被处置以生产铀,铀进一步被处置以生产原子能,这种能量释放出来,既可以为着毁灭,也可以为着和平。

——The Question Concerning Technology,p14~15

定位—储备

经过这种挑战性的处置凸现出来的特有的无蔽状态是什么? 所有地方所有事物都处于备用状态,直接地成为在手边的东西,并随时听候新的调遣。不管什么东西以这种方式被指定着,就都有它自己的定位。我们称之为“定位—储存”(standingreserve/Bestand)。这个词在这里是指比单纯的“储备”更丰富也更本质的东西……它所意指的,无非是由挑战式的揭示做成的事物到场的方式。不管什么东西,只要它是在定位—储存的意义上存在着,就不再作为对象站在我们面前了。

——The Question Concenung Technology,p17

人其实已经先于自然变成“定位—储备”

通过挑战性的处置,我们称之为现实的东西就被揭示为定位—储备;谁完成了这种处置?显然是人。人在多大程度上能够从事这种揭示呢?人确实可以这样那样地去设想、去构思、去贯彻实行这个或那个设想或构思。但是,人并不能控制现实在其中随时显现随时退隐的无蔽本身……

人只有当他自己已经受到挑战而去开发自然中的能量时,这种勒令性的去蔽或揭示才会发生。如果人受到挑战,得到命令,去做这些时,人自己不是比自然更本始地归属于这种定位—储备了吗?……林务员在森林中计算被砍伐的木头,表面上和他的祖父一样走在同一条林中小路上。其实,今天的林务员,无论他知或不知,都已经受制于以赢利为目的的木材工业了。他已经被隶属于植物纤维的可用性,后者又继续受到纸张之需的挑战,纸张制成后又被供应给报刊杂志部门。接下来,报刊杂志促使公众意见吞下那些被印制出来的东西,这样,一整套被指定的可用的舆论也就应运而生。恰恰因为人比自然能源更本始地受到挑战,进入一系列指令的过程,他就绝不是简单地变为定位—储备。既然人推动技术向前,他就参与了那作为一种揭示方式的勒令。但勒令在其中展开的那个无蔽本身,绝不是一件人为的东西,而是这样的领域:当他作为主体而和客体发生关系时,他就会随时通过这一领域。

——The Question Concerning Technology,p18

现代技术的本质是“框架”

如果这种揭示不是人为之物,那么,它又是如何以及在何处发生的呢?我们无须远求。我们只需无偏见地悟察一下,是什么东西已经如此这般决定性地索求于人,使得人在任何时候都只能作为此一被索求者才算得上是人。无论在何处,人只要张开耳目,敞开心扉,把自己交付给沉思和奋求、制作和工作、吁请和致谢,他都会发现自己已然被带入去蔽之境。无蔽发生之时,也是它召唤人进入指派给他的揭示模式之时。当人以他的方式在无蔽中揭示在场者时,即使当他与之抵触时,他都只不过是响应那无蔽的召唤。 因此,当人把自然套住当作他自己思想的领域而去探究、观察、竞逐时,他自己其实也被一种揭示方式所要求,这一揭示方法勒令他把自然当作一个研究对象去靠近,甚至直到自然对象消失于定位—储备的无对象之境。

这样,现代技术作为一种揭示着的指令,就不只是人类的作为。因此,我们必须按照它显示自己的方式,去看待那要人将现实变为定位—储备的挑战。挑战把人聚集进指令。此一聚集要人专心于勒令现实为定位储备。

使群山在山脉中绵延展开的那种贯穿群山的源初聚集力,我们称之为“山系”(Gebirg)。

我们各种情感方式从中展开的那种源初聚集者,我们称之为“气质”(Gemüt)。

我们现在称把人聚集去勒令自我揭示者成为定位—储备的那种挑战着的要求为“框架”(Gestell)。

我们斗胆在如今已经全然陌生的意义上使用这个词。

——The Question Concerning Technology,18~19

框架

根据通常用法,“框架”一词指某种设备装置,比如一只文件夹什么的。框架还是一种骨架之类的东西。我们现在指望框架这个词的使用,似乎很怪,更不用说对一种成熟语言语词的任意误用了。还有什么比这更怪的吗?确乎没有了。不过这种怪怪的用法倒是思的一种古老的用法。恰恰是适合这一用法的思想者,才处在思之至高问题那一点上。吾人生亦太晚,已经不再能够站在柏拉图当时的立场,领会他竟以eidos—词表示那在一切事物和每一特殊事物中到场的东西之深意了。因为在日常语言中,eidos指可见事物向肉眼呈现的外表方面(Ansicht)。可是,柏拉图硬赋予这个词某种极其奇特的意义:柏拉图用它命名的恰恰不是也绝不能是肉眼可以感知的东西。这还不是这个词被赋予的奇特含义的全部。因为idea不仅指物理上可见之物的非感性方面。理性还用来命名在可听、可嗅、可触的事物中,在一切不管怎样可以接近的事物中构成本质的东西。与柏拉图在许多场合对语言和思想提出的要求相比,我们在此大胆将“框架”一词用作现代技术的本质的名称,也几乎是无害的。饶是如此,这里所要求的用法还是有点过分,易于引起人们的误解。

“框架”指强迫性的聚集,这种聚集强迫人,对人提出挑战,要他用勒令的方式,将现实揭示为“定位—储备”。“框架”,指支配现代技术的本质但本身又不是技术之物的那种揭示方式……技术活动总只是回应框架的挑战,它本身并不构成框架或产生框架。

“框架”(GeStell)中的stell(处置)并不只是指挑战。同时,它使人想起它的词根,另一个stellen,其意为产生并呈现 (Herund Darstellen )也即在poiēsis (产生)的意义上让在场者趋于无蔽……总之,是一种揭本,去蔽(alētheia)的方式。在框架中,无蔽的发生,与现代技术将现实揭示为“定位—储备”的工作相一致。因此,这工作既不只是一项人类活动,也不只是这项活动中的工具。因此,对技术单纯工具的和人类学的定义在原则上都是靠不住的,支撑这种定义的某种形而上学或宗教的解释,也不能自圆其说。

——The Question Concerning Technology,p20~21

现代物理学是框架的先驱

现代物理学的自然理论,首先并不只是为技术而是为现代技术的本质铺平了道路。因为在物理学中,挑战性的聚集勒令式的揭示,已经占据支配地位,只是还没有明显地呈现出来而已。现代物理学是技术的先驱,这个先驱的本源还迄无人知。现代技术的本质已经把自己遮蔽很久了,甚至在动力机已经发明,电子技术支配一切、原子技术方兴未艾的地方,情形亦复如此。

从编年学上讲,现代物理科学始于十八世纪,而机械—动力技术只是在十八世纪的下半叶才发展起来。但是,现代技术,如果从编年学上讲,固然是后来的事;如果着眼于在技术中居支配地位的技术之本质,那么,它的历史又更早。

——The Question Concerning Technology,p22

“框架”人的历史的“天命”

我们追问技术,为的是弄清我们同技术的关系。现代技术的本质,显示自身于我们所说的“框架”之中。但是,单单指出这一点还没有回答关于技术的问题,如果“回答”在相应的意义上意味着回应正在被问及的事物的本质的话。

我们再问:这种揭示是否发生在人类行为以外的某处?否。但它也绝不只是发生在人之中,也不决定性地通过人而发生。

框架是属于处置的聚集,处置强迫人,把人推到这个位置,在此,人不得不以勒令的方式,把现实揭示为“定位—储备”。受此方式的挑战,人就处于“框架”的本质之域。我们绝不能只是随后和 “框架”发生关系。因此,我们怎样达于和技术的本质的关系,像这样的问题,以这样的方式问起来,总是太晚了。但是,类似这样的问题永远不会太晚:我们是否真正体会到我们的行为,在任何地方,无论公共的,还是私人的,都受到框架的挑战?最重要的是,我们是否以及怎样让我们进入框架自己显示的领域,这样的问题也绝不会太晚。

现代技术的本质把人发动起来,领他踏上揭示之路;通过这种揭示,实在的东西多少有别地变成“定位—储备”。“领上路”在我们的日常语言中指“遣送”。我们称最先领人踏上揭示之路的此一“遣送着聚集”(Versammelde schicken )为“天命”(Geschick )。历史(Geschichte)的本质即取决于此一天命的展开。历史既不单纯是写成的编年史的对象,也不只是人类活动的完成。活动只是作为某种命运的东西才成为历史。

——The Question Concerning Technology,p23~24

“框架”与“自由”

框架,作为一种挑战着的勒令,把人遣送到揭示之路。和所有揭示的方式一样,框架是天命的遣送。发生,poiēsis,也是这种意义上的天命。

存在者的无蔽,总是走在一条揭示之路上。揭示的天命完全支配着人。但天命绝非逼迫人的天数。因为人只要归属于天命的领域并因此成为一个倾听者而不是天数之惟命是从者,他就会真正成为自由的人。

自由的本质本源上与意志无关,甚至也与人类意愿的因果性无关。

自由统辖着澄清、照亮亦即去蔽意义上的公开。自由和去蔽即真理的发生有至为紧密的亲缘关系。一切揭示都属于隐藏与遮 蔽。但那自由之物——神秘——总是被遮蔽的,而且总是自己遮蔽自己。一切揭示皆出自自由,进入自由,导致自由。自由不在于毫无约束的为所欲为,也不在于纯粹法律的约束。自由是澄明着的遮蔽,在此澄明中飘进些许雾霭,这雾霭遮住真理的本质,并让雾霭作为遮蔽之雾显现出来。自由是天命之境,它随时领揭示上路。

现代技术的本质在于框架。框架属于揭示的天命。这两句话表达的含义异于我们耳熟能详的某种谈论,即:技术乃我们时代的天数,“天数”又是一种无可更改的进程之不可避免性。

但是,当我们思技术的本质时,我们把框架经验为揭示的天命。这样,我们已然居于天命的自由中了。这天命可不是要我们稀里糊涂地被迫去盲目地推进技术的发展,或者把它当作恶魔的作品来诅咒。恰恰相反,当我们确乎向技术的本质敞开时,我们会发现自己意想不到地被带进了一种自由的召唤中。

——The Question Concerning Technology,p24~26

“框架”统治之处就有最高的“危险”在

技术的本质在“框架”。“框架”的支配力属于天命。天命随时领人踏上揭示之路,因此,在这条路上,人就不断接近这种可能性的边缘:追求和推进以勒令的方式揭示的东西,并在此基础上派生出他的所有标准。由此,另一种可能性就被阻塞了:人本来可以让自己更多更快更源始地进入被揭示者的本质及其无蔽,以便能够把他之被要求着属于揭示这回事经验为他的本质。

被置于这两种可能性之间,人就遭受到来自天命的威胁。在其任何一种方式中,揭示的天命都必然是:危险。

在无论何种揭示之天命可能起支配作用的方式中,存在事物在其中随时呈现自己的无蔽之境,隐藏着人们可能会害怕无蔽状态以及曲解无蔽的危险。在任何在场的事物都以因果联系展示自身的地方,对于反映式的思维来说,甚至上帝也会失去它的崇高和神圣,失去它深远莫测的神秘性。根据因果律,上帝会下降到起因的层次,即效果因的层次。甚至在神学中,上帝也已变成哲学家们的上帝。这些信奉上帝的哲学家们根据制造的因果性来定义无蔽和遮蔽,而不去深思因果性的本质根源……

揭示之天命本身不是任何什么危险,而是危险本身。

天命以框架方式君临一切时,它就是最高的危险。这种危险以两种方式向我们证明自己。一旦被去蔽的事物不再作为对象关涉到我们,相反只是作为“定位—储备”与我们相关联,处于这种无对象之境的人就不是别的,而只能是对“定位—储备”的勒令者,此时,人就走向了万分危险的堕落的边缘;也就是说,他走到了这一步,以至于他自己不得不被当作“定位—储备”。同时,受到如此威胁的人,却把自己抬高到地球主人的位置。于是,一种错觉便盛行起来:人碰到的一切都仅仅作为他的制造品而存在。这种错觉接着又激起了一个最终的迷惑:人时时处处似乎都只是和他自己照面……事实上恰恰相反,今天,人在任何地方都不能跟他自己亦即不能跟他的本质相遇了。人确实如此决然地追随框架之挑战,以至于不能把框架理解为一种召唤,不能明见到自己正是被此一召唤召唤着的人,因此也不能从其本质处站出来,站到一个劝谕或发话的领域,所以他不可能仅仅和他自己相遇。

但是,框架并不单纯地在人与自己、人与万物的关系中威胁着人。作为一种天命,框架把人放逐到作为勒令的揭示之中。

这种勒令猖獗之处,其他揭示的可能性就被消除了。更有甚者,框架遮蔽了在poiēsis意义上让到场者趋于显现的揭示……

因此,挑战着的框架不仅遮蔽前一种揭示方式——产生,它甚至连揭示本身亦即无蔽之真理在其中发生的那个揭示也一并遮蔽了。

框架阻碍真理的闪光和支配作用。把人遣送到勒令的天命,因此就是极度的危险。危险的东西并不就是技术。不存在技术这个恶魔,只存在技术的本质之神秘性。作为揭示之天命的技术的本质,才是这个危险。如果我们在天命与危险的意义上来理解框架,那么,对我们来说,框架一词的这个转义或许会变成某种较为熟悉的东西。

对人的威胁,首先并不来自技术潜在的致命的机器和装备。现实的危险早已在人的本质处影响着人了。框架的统治对人的威胁带有这样的可能性:它可以不让人进入一种更加本源的揭示,因而使人无法体会到更加本源的真理的召唤。

所以,框架统治之处,就有最高的危险在。

——The Question Concerning Technology,p26~28

哪里有危险,拯救之力就在哪里生长

哪里有危险,

拯救之力就在哪里生长。

让我们慎思荷尔德林这两句话。“拯救”的意思是什么?通常我们认为这个词只是指,抓住一个被毁灭威胁着的事物,以便把它保护在它的先前的持续中。但动词“拯救”说的还不止这些。“拯救”就是让某物归于它的本质之家,以便将其本质带入真正的呈现。如果技术的本质即框架是极度的危险,如果荷尔德林的诗语确实蕴含了真理,那么,框架的统治该不会罄于仅仅是阻碍一切揭示的光亮闪耀,以及真理的显现。相反,技术的本质恰恰必须把拯救之力的生长隐藏于自身。但那样的话,对作为揭示之天命的框架恰当的洞察,难道不能将拯救之力在其兴起时展现出来吗?

在哪一方面,我们说,拯救之力也正在危险之地生长?某物在何处生长,也就在何处扎根并繁荣。这一切的发生,都是隐蔽的、平静的,按照它们自己的时间进行的。但是,根据诗人的话,我们并无理由希望在危险之地无需准备而直接抓住拯救之力。因此,现在我们必须事先想想,在哪一方面,拯救之力至为深固地扎根并繁盛于最大的危险即框架支配一切的地方。如此深思下去,作为我们追问之路的最后一步,就有必要更贴近地去见识危险。这样我们就得再次追问技术。因为我们说过,拯救之力就扎根并繁荣于技术的本质之中。

但是,倘若我们并不细想框架在何种“本质”的意义上是技术的本质,我们又怎能希望在技术的本质中抓住拯救之力呢?

长久以来,我们一直是在通行的意义上理解“本质”(essence) —词的。在哲学的专门术语中,“本质”指某物的“是甚”;在拉丁语中,quid,Quidditas,是甚,提供了关于本质的问题的答案。比如,从属于各种树的东西——橡树、桦树、枞树——是同一“树性”。在这无所不包的“种”——“普遍者”——之下,是全部真实而可能的树。如此说来,技术的本质——框架——就是所有技术事物共同的种和类?如果确实如此,那么,水轮机、无线电发报机和回旋加速器就都是一种框架了。但是,框架一词在这里并不指任何器械。它更不是指所有这些东西的一般概念。机器设备并不比配电房的工人和制图室里的工程师更是一种框架,或更加从属于一种框架……框架绝非种的意义上的技术的本质。框架是一种具有天命特征的揭示方式,即挑战方式。作为“产生”(poiēsis)的揭示也是具有天命特征的方式。但这些并不是互相并列统属揭示概念下的那些方式。揭示是那样一种天命:对所有的思来说,它都是突然而至、不可思议的。它把自己分给产生的揭示,也分给挑战的揭示,并且还分给人。挑战的揭示在作为一种天命的“产生”中有其源头。但同时,具有天命特征的框架,又阻碍“产生”。

作为揭示之天命的框架,确实是技术的本质,但绝非在种和类的意义上所讲的本质。如果我们注目于此,某种令人震惊的东西就会向我们袭来:正是技术本身要求我们用另外一种方式去思那通常以“本质”一词来领会的东西究竟是什么。以怎样的方式呢?

我们谈论“家的本质”和“国家的本质”时,指的并不是种的类型,而只是家和国家统治、管理它们自己的方式,发展和毁灭的方式——它们的是(本质)的方式。歌德特别喜欢的约翰·彼特·赫伯尔的诗《坎答拉街上的幽灵》里,就曾经用过这个古老的词,die Weserei,它的意思是市政厅,公共生活聚集于此,村庄的生存活动在那里进行,即趋于到场。名词die Weserei源于动词Wesen。动词Wesen与Whren(持存或持续)相同,不仅在词义上,而且在音素的构成上。苏格拉底和柏拉图已经把事物的本质思作essences的东西,即在持存(Wesen/Whren)意义上到场的东西……

一切本质的东西都持存。但持存只是长久保持吗?技术的本质也在某个理型(Idea)的长久保持的意义上持存吗?这个理型凌越一切技术性事物之上,使得我们用技术一词指的只是某种神话般的抽象一样。技术作为其本质而存在的方式,只能从框架作为揭示之天命在其中得以发生的那个长久的持存中,才能让它自己为人所见。歌德曾经使用一个神秘的词fortgewhren(永恒的给予)代替fortwhren(长久保持)(慧田哲学公号下回复数字该题讲座)。这里,他倾听到这两个词模糊含混的投合。如果我们比以前更加谨慎地去深思“持存”究竟是什么,我们可以斗胆认为:惟被给予者持存。出于最早的开端持存的东西,是给予者。

框架作为技术的本质,就是这样持存的东西。框架真是在给予的意义上持存吗?这个问题似乎无疑是个大错。因为照上面所说,框架是把挑战聚集进揭示的一种天命。挑战非它,正是一种给予。所以事实如此,只是我们还未曾注意到,进入强现实为定位—储备的勒令的挑战,仍然是领我们走上揭示之路的一种天命。作为这种天命,技术的到场就把人驱入这样一种境地,在此境地,人按其本质,既不能创造,也不能以任何方式制造。因为并不存在人这回事,即并不存在这样的人:他仅仅是它自己,仅仅是人。

但是,如果这种天命,框架,是极度的危险,不仅对于人的到场,而且对于所有这样的揭示,此一天命还可以称作给予吗?是的。如果说在这种天命中拯救之力也在生长,那么情形就更加如此,所有揭示之天命皆出于一种给予并且作为一种给予而发生。因为正是给予,才让人参与到揭示之发生所需的揭示中。人作为被需要者被使用者,就被交付给真理的发生。给予,即遣送人以这样那样的方式进入揭示的给予,就是这样的拯救之力。因为拯救之力让人见到并且进入其本质的至为尊贵处。人的本质的高贵,在于看守无蔽——也正是因了人的看守,从一开始,遮蔽就在大地上出场。恰恰在框架中,在威胁人、把人推入作为臆断的惟一揭示方式的勒令中,在把人逼进放弃他的自由本质的极度危险中,人最内在的不可摧毁的属于给予的本性,才可能趋于澄明,假如在我们人这一方面,我们已开始留心起技术的到场的话。

这样,技术的到场,实在在它自身隐含着我们绝难想像的拯救之生长的可能性。

——The Question Concerning Technology,p28~32

技术的本质在玄虚的意义上是两可的

这样,全部问题均取决于:我们深思这种拯救之力的出现,怀念地看护它。这又如何可能呢?首要的是要求我们留意于在技术中有什么东西到场,而不是简单地瞪视着技术的东西而束手无策。只要我们还把技术当作一种工具,我们就仍然依赖那企图主宰技术的愿望。我们错过了技术的本质。

不过,当我们问到工具如何作为一种起因到场,我们便体验到这实际上是作为揭示之天命而到场的。

最后,当我们考虑到,技术之本质的到场发生在给予中,是给予如此需要人和征用人,使人能够参与此一揭示——当我们考虑到此时,情况变得明朗了:

技术的本质在玄虚的意义上是两可的。这种两可性指明了一切揭示亦即一切真理的神秘。

一方面,框架向人挑战,使他进入整顿命令的疯狂,此一疯狂阻碍了揭示之发生,并从而威胁到人与真理的关系。

另一方面,框架本身又发生于那让人持存的给予中——这一情形尚未被人体验到,但将来我们也许会更多地体验到——这就需要人来保护真理的本质。这也就是拯救的力量高潮蓬勃之时了。

技术的到场威胁着揭示;它以所有揭示将罄于勒令以及一切存在事物将只能在作为“定位—储备”的无蔽中呈现自己的可能性,威胁着揭示。人类的活动决不能直接抗衡这种危险。人类的成就也不能单独驱走这种危险。但是,人类的反思可以深思这一事实,即一切拯救之力比起那被威胁的东西来,必定是一更高的本质,尽管同时二者又是具有共同的源头的。

——The Question Concerning Technology,p32~34

曾经有过这样的时代……

但是,也许并不存在这种更源始的被给予的揭示吧?这种揭示能使拯救的力量首次在危险中显现,这种揭示在技术的时代毋宁是遮蔽而不是显现它自己。

曾经有过这样的时代,其时,并非只有技术才有techiē之名。使真理光芒四射的揭示也被称作technē。

曾经有过这样的时代,那时候,真理之进入美,被称之为technē。而美的艺术的poiēsis(产生)也被称作techiē。

在古希腊,这西方天命之肇始,诸艺术翱翔于它们被给予的揭示之极境。它们澄明了诸神的在场(Gegenwart),澄明了神与人类天命的对话。而艺术只是简单地称为technē。这是独一的但又是多面的揭示。它是虔诚,promos,也就是:顺从于真理的“征用一支配”和服务于对真理的守护。

诸艺术并不来自艺术的现象。艺术品并不被审美地欣赏。艺术也不是文化活动的一个组成部分。

那么,什么是艺术?或许,它只对那个短暂而辉煌的时代而言才是确实存在过的?为什么艺术背上了technē这个朴素的名字? 这是因为艺术曾是一种产生性的揭示,所以也属于poiēsis。最后, poiēsis乃是支配一切艺术、诗和一切诗的事物的揭示的专名。

但是哪里有危险,

拯救之力就在哪里生长。

说这句话的同—个诗人还告诉我们:

……人诗意地安居于这个地球。

诗性事物把真理带进柏拉图在《斐德诺篇》中称之为 ekphanestaton,最纯的照耀者中。诗性弥漫于所有的艺术,弥漫于所有在美中趋于到场的揭示。

美的艺术可以称作诗的揭示吗?去蔽能够最源始地向诸艺术提出要求,以便诸艺术可以从它们自身出发,促进拯救之力的生长并且唤醒和更新我们对那给予者的洞察和信奉?

艺术是否能够在最大的危险中被给予其本质的最高可能性,没人可以说准。不过我们会被震惊的。面对什么呢?面对这另外的可能性:技术的疯狂会到处肆虐以至终于有一天,通过每一种技术事物,技术的本质将在真理的发生中趋于到场。

因为技术的本质不是什么技术事物,所以,对技术本质性的反思和决定性的对抗将在一个领域里发生。一方面,它接近于技术的本质;另一方面,它又迥异于技术的本质。

这样一个领域就是艺术。当然,前提是,对艺术的反思本身不能对我们正在追问的真理的状况闭眼不见。

——The Question Concerning Technology,p34~35

不可能“废除”“打倒”或“毁灭”技术

框架作为危险而到场。但是危险就因此宣布自己为危险吗?不会的。确实,人现在时时处处都极度地被危险和紧急之事压迫着。但是此一危险,亦即存在本身在其趋于到场的真理中受到的威胁,仍旧遮蔽着,伪装着。这才是危险中之最危险者。通过属于框架的勒令保持这种伪装,技术就似乎成了人手中的一件工具。其实,现在人的本质,恰恰在于对技术的本质施以援手。

但这是不是说,人不管在什么情况下,都已经无助地整个儿被交付给技术了?不。这意味着正好相反的事情;不仅于此,本质上它还指比这相反之事更多的东西,因为我们说的是某种完全不同之物。

如果框架是存在本身到场的天命,那么我们可以斗胆设想,作为存在到场模式之一的框架将会有所转变……天命本质上是存在的天命,存在本身确实只有以这种方式发生,才与自己相符合;存在只是作为天命而到场,因此也是以天命的形式改变自己。如果存在的变化——现在是框架的本质的到场——将发生,那么,这可绝对不是说,本质在于框架的技术将被废除。技术不会被打倒,也肯定不会被毁灭。

——The Question Concerning Technology,p37~38

人无力“克服”和“主宰”技术

作为技术的本质趋于到场的“框架”,如果是存在内部的危险, 而且正是存在本身,那么,不管积极抑或消极,技术都不可能让自己被仅仅是基于技术的人类行为所主宰。其本质是存在的技术,也不会让自己被人所克服,因为那将意味着人成了存在的主人。

……

因此之故,技术之趋于到场,倘无人的本质之趋于到场的协助,便不能被引入其天命的变化。但是,通过这一“协助”,技术也不会被人克服。相反,技术的本质只有在其尚隐蔽着的真理中被超越。这种恢复性的超越,类似人捱过了病痛。

……

人确乎是被需要被征用来作为超越技术的本质之资的。但是人的此一被征用,必须在他的本质上是响应那个超越的……但是,人要在他的本质中关心技术的本质,并且在人和技术之间形成一种本质的关系,现代人首先必须回归与其本质相适应的广阔空间……除非人事先使自己立于这样的空间并安居于此,那么,在目前天命支配一切的时代,他将不会有什么根本性的作为。

——The Question Concerning Technology,38~40

技术本质上是人靠自己不能主宰的某种东西

我也会把他们看作半吊子的,因为我在他们那里并没有见到直面技术世界的勇气,因为在我看来,他们身后还藏着这样一种观念:技术本质上是人已经掌握了的东西。我认为这是不可能的。技术本质上是人靠自己不能主宰的某种东西……

……

我是在我称之为“框架”的东西中看到了技术的本质;“框架”这一表述常被嘲笑,而且或许是有点不够确当。框架支配一切,意思是:人的本质被一种力量框住了,被它要求着、挑战着。这股力量在技术的本质中显示出来,人自己无法控制它。

——The Heidegger Controversy:A Crilical Reader,

世界图画的时代

当我们反思现时代的本质时,我们实际上是在追问现时代的世界图画(world picture/Weltbild)。我们可以拿当今的世界图画和中世纪以及古代的世界图画来做比较,看出它的特征。不过,我们解释一个历史时代时,为什么要追问它的世界图画呢?每一个历史阶段都有它的世界图画吗?每一个历史时期一切涉及自身的追问,都会不时地问到世界图画吗?或者,追问世界图画,仅仅是现时代的一种描述方法?

什么是世界图画?显然是世界的一幅图画。但是这里的“世界”又是什么意思呢?“图画”指的又是什么?“世界”在这里是作为全体存在物的一个共名来使用的。这个名称不限于宇宙、自然。历史也属于“世界”。甚至自然和历史,以及位于自然和历史之下或者超越二者之上的领域的互融互渗,也不能穷尽“世界”的意思。 在这个意义上,“世界”还指一切在者的根基,不管我们怎样设想它和“世界”的联系。

透过“图画”一词,我们首先想到的恐怕是某件东西的摹本。因此,世界图画也就应该是一幅世界——在者全体——的绘画。然而“世界图画”的意思比这要丰富得多……从本质上讲,世界图画并不是一幅世界的绘画,而是像图画那样被人们所设想所把握为世界本身。现在,作为一个整体的存在物仅仅以这样的方式被看待:它首先而且只能在被人所组建的意义上才被人所承认。我们一旦拥有世界图画,也就有了对存在事物整体的结论性认识。

但是,只要存在事物不是用上述这样的方式被解释,那么在这种情况下,世界也就不会被收入图画,也就没有世界图画这回事。一旦存在事物在这种图画式的描述中并且是通过这种描述而进入它的存在,那么,这个事实必然从根本上改变一个时代的特征;与先前没有世界图画的那些时代相比,这个时代中的一切就可以说是进入了一个新时代了……

世界成为图画,人成为主体,现时代这两种决定性事件交相为用,同时也向现时代最根本性的事件投去了一束亮光。这个事件初看起来甚至有点荒诞不经:世界越广泛越有效地作为臣服者听命于人的摆布,主体越是作为主体出现,主体的姿态越横蛮急躁,人对世界的观察,人关于世界的学说,也就越成为关于人自己的学说,即成为人类学。这就无怪于人道主义总是首先出现在世界变成图画的地方,而在伟大的古希腊时代,人道主义就不大可能流行开来,因为在那个时代,不大可能有什么世界图画这回事。

现时代的根本性事件,是人们对作为图画的世界的征服。现在,我们可以说,“图画”一词意指某种有其自身结构的图像 (structured image/Gebild)。这一图像的出现,完全是因为人的制造。此一制造,就是前文所说的人对世界的反映。人把一切都摊开在自己的面前。在此一制造的过程中,人就占据了这样一个位置,在这个位置上,他成为特殊的存在者,这个特殊的存在者可以给任何存在物提供尺度并且可以为任何存在物勾画出它们必须遵循的路线……

——The Question Concerning Technology,p128~134

人类和地球的欧化

确实,对神的这种偶像崇拜太过分了,以至于任何不把理性主张当做源始的东西而加以拒绝的思,今天都一概简单地被诬为非理性……这种误解正与日俱增,以至于我们不再能认清,人类和地球的欧化是如何在源头处侵害着一切本质性的东西。这些源头看来正在趋于枯竭。

——On the Way to Language,15~16

这已不再是人生活于其上的地球了

一切都运作起来。这恰恰是如此可怕之事,一切都运作起来,这运作还将推动我们一步又一步运作起来,这样。技术就把人从地球上甩出去,将他们连根拔除。不知道您是不是害怕了,反正当我看到从月球摄向地球的照片时,我是惊慌失措了。我们根本无需原子弹。人的连根拔除之事已经发生。我们惟一剩下的东西,只有技术的关系。这已不再是人生活于其上的地球了。

——The Heidegger Controversy:A Critical Reader,p105,p106

妥为保管

荷尔德林在他的颂歌《佩特姆斯》中说:

哪里有危险,

拯救之力就在哪里生长。

如果我们思这两句话思得比诗人吟咏它们时还要本质一些,如果我们将它们思深思透,那么,这两句说的当是:危险作为危险存在之处,拯救之力也已经蓬勃生长了。拯救之力并不是偶然产生的。拯救之力也不是附带出现的东西。正是危险,当它作为危险存在时,本身就是拯救的力量……“拯救”是什么意思呢?它指的是释放、解放、使……自由、惜用和节俭、警惕地藏匿、由某人保管、照看。莱辛一直强调在“维护”的意义上使用拯救一词,意思就是把某物放回到合适的、正当的东西中去,放进本质中去,把它保护在那里。真正的拯救就是这种妥为保管、保护。

——The Question Concerning Technology,p42

只有一个上帝能够拯救我们

让我简短地而且或许是老实地但却是从长久的反思来回答:哲学将不能引起当今世界状况的一种直接转化。这不仅是哲学也是一切只要是人的思想和图谋的实情。只有一个上帝能够拯救我们。留给我们的惟一可能,是通过思和诗去作好一种准备,即为上帝的出现或者为没落时代上帝的缺席做好准备。

——The Heidegger Controversy:A Critical Reader,p106~107