去年三月初到艾塞克斯,认识了阿鸡。阿鸡本名骨顶鸡,通体黑色,似没有珍珠的珍珠鸡,头连着嘴/是一块白色的骨,是为骨顶鸡。阿鸡现在天天见,被我亲切地叫成阿鸡,不过阿鸡可能并不觉得亲切。另外还有一种长得跟阿鸡很像的,叫笨鸡。笨鸡的英文名字是moor-hen,拆开来就是波恩笨,鸡一鸡。笨鸡身型比阿鸡小一号,颜色深灰透蓝,头和嘴是红色。

红脸蛋子的知更鸟以前在画册和网上经常看到,它们在灌木丛中跳来跳去。每次都是先闻其声,再见其身,但是稍纵即逝,因为它发现你在看它了。所以必须得在看它的时候演得十分之像没有在看才行。

乌鸫,音乌冬,通体黑色,不像知更鸟那么害羞,经常能看看它在落叶里面刨东西。每次看到它我总是想起前任的小黑,鸲鹆,棕榈树下的鸲鹆,公然从盘子里抢食的鸲鹆。

前一阵当了网红的大山雀和它的一种亲戚也时有看到。好像深秋的一个雨后的早晨,在学校的上坡的时候看见了一只蓝山雀停在路上的一洼积水边,我还没来得及看清就飞走了,只记得水洼里的一抹影子真是蓝。

其实说了这么多,最常见的其实是野鸽子。刚来的时候我还会因为它们肥硕的身躯驻足,现在考虑野生物种的时候,似乎已经会把它们都自动过滤了。同样被过滤的还有一群一群的乌鸦,主要是小嘴乌鸦,可能还见过其它品种。如此说来,有些愧疚。

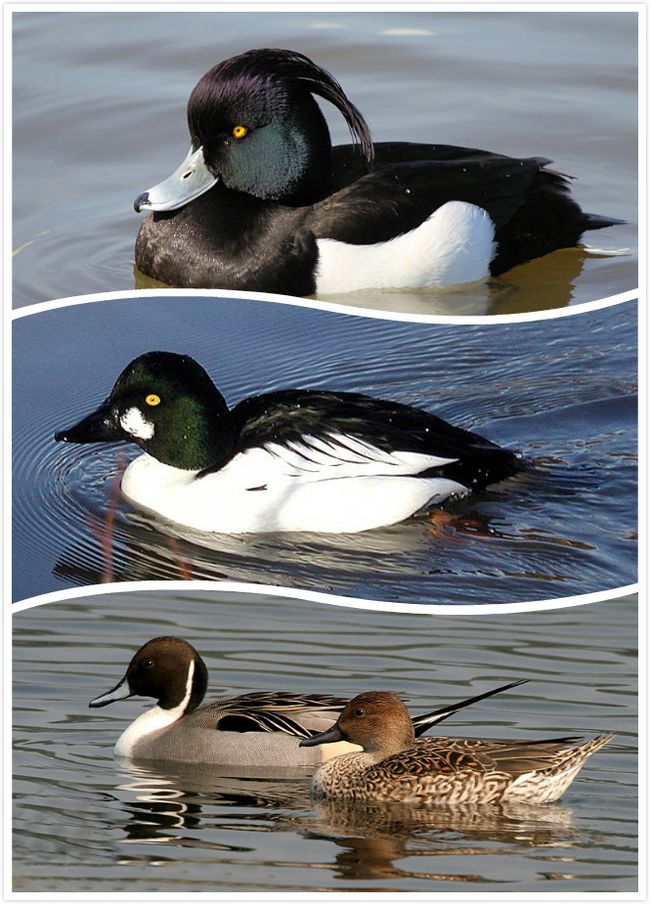

无论是家门口的池塘还是学校的池塘都是野鸭和海鸥的天下,常常会有看起来凶悍实际上也很凶悍的大雁以及看起来很高贵实际上很凶悍的天鹅。除此之外,辗转学校家伦敦三地的公园,还见过颜色搭配非常时尚的灰雁。还有凤头潜鸭、金眼鸭、针尾鸭、埃及鹅、黑天鹅……不很确定,有可能看到的其实是别的。

三月的时候门口有一家大雁,爸爸妈妈带着四只小鹅崽,大概每周都能看到几次。起初小鹅崽比小时候买来养的小鸡小鸭子大不了多少,渐渐地,灰毛儿褪去,脖子显出了黑色,才不到两个月,真是一晃眼间就变成了跟爸爸妈妈一样帅气的大雁。它们刚长大不久我还能猜出大概谁是爸爸(或者妈妈?),谁是孩子,因为总有一只在其它几只埋头食土的时候警惕地看着我们这些“天生自带猥琐光环的人类。”这句话可不是我说的。与此同时,一只阿鸡在池塘靠近岸边的地方筑了窝,下了蛋,并开始孵蛋。从隔壁灰毛儿鹅崽出现到小大雁可以打酱油,阿鸡的鸡屁股在我每天上下班看到它时候都稳稳地置于鸡窝中。

七月份的一天,我们开始发现阿鸡的鸡屁股似乎变得更大了,然后说时迟那时快,阿鸡抬起了鸡屁股,八只棕红色的小鸡崽在窝里扭来扭去。未来的三天我都沉浸在给阿鸡拍全家福的狂喜之中,鸡窝离岸边就两米不到,但我特地拿了望远镜公然偷窥。有一次一只小阿鸡从窝里跳到了浮萍上,它那么小那么轻,浮萍也不会翻,然后又跳进水里。维基百科说了骨顶鸡生下来就会游泳,诚不欺我。

过了大概四五天,晴天霹雳,一窝小阿鸡一只都没的剩了,只剩下大阿鸡与水中的倒影。被熊孩子抓了?被野狐狸叼走了?因为需要控制鸡口被公园工作人员拿走了?我无从得知,直到差不多一周,我们在岸边遇到了一对老夫妻,大爷说小阿鸡都没有事,被大阿鸡藏在岸边的芦苇丛里面,为了躲狐狸,如果你晚上来,就会听见小阿鸡微弱稚嫩的叫声。

大爷的一番话给了我希望,但时间一天一天过去,到现在已经快一年了,我也没再见到小阿鸡,长了一半的中阿鸡,和多出来的大阿鸡。可能大爷编了这个故事只是为了让老伴儿和顺带着的我们心里好受吧。

天鹅光顾家门口池塘的次数并不多,每次去伦敦几乎都能看到更多的天鹅,贵族就是贵族。但在家门口,我第一次看见天鹅上岸。道理我都懂,可是天鹅怎么看起来那么大?说到底再高贵的天鹅也是鹅,一样凶悍的DNA,我跟在后面偷拍总觉得它会一回头就拧我的腰肉,以后实在是不敢离太近。

盛夏的时候,在学校的池塘还远远看见了一只鸬鹚,就是当年去桂林旅游的时候花了五块钱合影的那个家伙。鸬鹚看起来并不吓人,但那天没有走近拍照的原因还是因为岸边的大雁太多了。

因为夏天也不太热,公园里还开着红色、粉色和黄色的月季,直到长满刺的绿球挂满栗子树的枝头,我才从空气感到一些干燥的气息,发觉到秋天的到来。当然,超市里面上架的栗子和柿子也起到了一定的作用。

这,是一个多事之秋。我慕名来到有鹿出没的里士满公园(Richmond Park)。放眼望去,满是半人多高的金色枯草,还有点缀其中的,挂满大自然恩赐的,栗子树。树下栗子球堆中是跳来跳去的灰松鼠,树上吃得和叫得都很欢的是绿鹦鹉。鹦鹉怎么剥栗子?鹦鹉觉得扎吗?松鼠觉得扎吗?在被大自然的恩赐扎了好几次之后,我不禁产生迷思,却不知危险正在靠近。

这些问题以后再说,我看见鹿的便便!这大概是为数不多的我看见大便会觉得很开心的时刻。没过多久,我就看到了一只雄鹿,边走边吃,路过它跑步的人和我这种就来拍照的人纷纷停下脚步来拍照。

风从耳边吹过,我听见公园之外的车声,还有一种听起来像牛叫的声音,这,不就是传说中的呦呦鹿鸣吗?我穿过野草,循声而去,果然有一大群鹿卧在草中,大概二十只?我绕着它们走,有时不小心发出的声音有点大,一群鹿马上刷刷刷刷刷回头看过来,那场面就像是你在会议上说了一句奇蠢无比的话,所有人都回头来看是哪个二缺。所以,我也不敢接近,小心翼翼地在不会打扰到它们的距离疯狂拍照。

俗话说,乐极生悲。接下来我因为捡栗子被警察蜀黍温柔地警告了。警察蜀黍说,皇家园林的皇家栗子都是给皇家的鹿吃的,非皇家的人类不可以捡。做出来这么没素质给国人丢脸的事情我事后严肃地检讨了自己的恶行,望看官们以我为戒。

检讨之余,为了让自己看见栗子树不再动邪念,10月份我在超市买栗子连续吃了四周栗子烧肉:栗子烧鸡,栗子红烧肉,栗子烧鸡腿……直到我发现柿子更好吃。

树上叶子稀稀落落,气温一日冷过一日。大雾的清晨,家门口熟悉的公园也能平添几分神秘。上工路上,火车穿过浓雾,远处温吞的太阳像是溏心蛋里面橘色蛋黄。150年前华莱士/是不是也在相似的原野中找甲虫?50年前贝克是不是在这同一片天空下苦苦追寻着隼的影子?

比大雾更好玩的是水汽都结成霜。绿色草,黄色的叶子,都镶上了一圈晶莹的白边,撒上金色的阳光,即便没有雪,冬日也自有冬日的妙处。

11月的第三个周六,我们终于参与了一次家门口公园的志愿除草活动,我大概四五月份就看到过通知,但是每次不是因为懒就是因为有事情,总是未能成行,最后拖了半年终于付诸行动了一次。家门口的公园除了鸭子和海鸥霸占的大池塘,还有一个小池塘,被称为马可尼池塘,这是为了纪念曾居住在本村并在此地发明广播技术的意大利无线电之父古列尔莫·马可尼(Guglielmo Marcon)。因为还没有修葺完善,这个小池塘的区域平时禁止入内,只有志愿剪草日让大家进去干活的时候才会开放。

工作人员发给我们两把巨大的剪刀,让我们看见那些带刺儿的藤蔓和几种看起来就丑的草不用手软,全弄死。少了这些草的竞争,另外一些野花可以生长得更好,有利于本地蜜蜂生存。

我从家里带到英国的唯一一本书是一位英国作家梅比写的《杂草的故事》。在书中,作者是这样定义杂草的:一种出现在人们不希望他出现的地方的植物。化身剪刀手之后,我深切体会到了这种矛盾。与杂草而言,它辛辛苦苦光合作用长成了更加有序的存在,实现了熵减;于剪刀手我而言,我辛辛苦苦地把它们全减了,通过消耗午饭的能量把公园变得更加有序,实现了熵减。究竟生长的过程是熵减还是毁灭的过程是熵减?

剪刀手的付出得到了回报,管理员招呼我们去喝茶,这个时候好多人围在一起,我拿了一盒橙汁,凑了过去,看见一团黑影跑过来又跑走了?

是什么鬼?

我还没反应过来,圆形的黑影绕了一圈又跑过来了,还停在了我们面前。

是獾!黑白相间,有点像猪的獾!

惊鸿一瞥之后,獾又消失得无影无踪。

此后每次我经过马可尼池塘的时候会望一望,并且一月份的时候又去剪了草,不过这次就没那么好运了了。今天刚收到组织的邮件通知我们下周六剪草,再去碰碰运气。

以上就是艾塞克斯的第一年了。